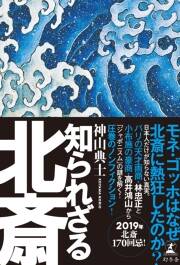

葛飾北斎はいかにして「世界の北斎」になったのか? 北斎を西洋美術界へ売り出した天才画商・林忠正とは? 7月26日発売『知られざる北斎』(小社刊、本体価格1,400円+税)の中身を一足早くお届けします。

ジャポニスムの変遷

1988年にオルセー美術館と国立西洋美術館が開催した「ジャポニスム展」。それ以前には、当時国立西洋美術館のキュレーターだった馬渕氏にしても、日本の浮世絵が印象派等の西洋の美術史に影響を与えたとはなんとなく我田引水、こそばゆい感じがして公言できなかったという。ところが「ジャポニスム展」の準備のために83年に渡仏して、現地の研究者に会うとむしろ叱咤された。馬渕氏が振り返る。

「19世紀末を境にその前と後とで西洋画の作品をよく見てみなさい。あきらかに作風が変わっている。なぜこんな風に変わったと思う? 日本風に変わっているでしょ? と突きつけられて説得されました」

いまは日本ジャポニスム学会の会長でもある馬渕にも、そういう歴史があったのだ。

ちなみに現在のジャポニスム研究の嚆矢とされるのは、昭和22年に『北斎とドガ』を記した美術評論家・小林太市郎といわれている。

1901年(明治34年)、京都西陣織の織元に生れた小林は、1920年代にソルボンヌ大学に3年間学び、和洋さまざまな時代の美術とそれらの影響関係等の先駆的研究を残した。ジャポニスムもそのテーマのひとつだった。

だが戦後になっても、西洋美術研究家の間でジャポニスムは素直に受け入れられたわけではない。今日でも印象派の誕生をテーマにした著作の中で「ジャポニスム」とは書かずに「日本の影響」と記す研究家もいる。ジャポニスムを「西洋のコレクショニズムの現れ」と解釈せずに、「日本美術への憧れ」と理解している限り、いつまでもこの現象は続くのだろう。それは芸術の本流を無自覚のままに西洋に置くという、まさに西洋絶対史観なのだが。その視点が愛国者的国粋主義に反転すると、これまた無自覚な忠正批判になる。

のち馬渕氏と木々氏は、忠正の復権を目指して90年代後半に「忠正コレクション」を集めた美術展を国内とパリで開催したいと考えた。新聞社の協賛をとりつけ、国内では江戸東京博物館に企画を持ち込んだ。ところが、

「あんな国賊の美術展なんてできるわけがない」

当時の館長はそう言い放ったという。パリではギメ博物館と交渉したが、担当者は「ぜひに」と言ってくれたものの館長が「ノン」。忠正をタイトルにした展覧会では客が入らないと判断されて、実現には至らなかった。

美術界においてはその存在は語られていても、一般人の中に「林忠正」の名前が響いていないのは、そういう悲しい歴史の結果だったのだ。

次のページ:北斎は忠正の遥か前から人気だった

知られざる北斎

長澤まさみさんが主演する映画『おーい、応為』が話題です。

モネ、ゴッホを魅了し、西洋で「東洋のダ・ヴィンチ」と称された葛飾北斎。

その名を世界に広めた画商・林忠正、そして晩年を支えた小布施の豪商・髙井鴻山。芸術と資本、江戸と西洋が交錯する中で創作に生きた画家の生涯を描いた書籍『知られざる北斎』もあわせてお楽しみください。本書から一部を抜粋してお届けします。

- バックナンバー

-

- ゴッホを魅了した北斎の「不自然な色使い」

- 「8000枚売れても印税ゼロ」北斎を支え...

- 作品数は約3万4000点!画狂老人・北斎...

- 時は明治。東大のエリートはパリへ渡った

- シーボルトは北斎に会ったのか?

- 「国賊」と蔑まれ…天才画商の寂しい晩年

- オルセー美術館の奥に佇む日本人のマスク

- 80すぎたお爺ちゃんが250kmを歩いて...

- 江戸時代に「芸術」はなかった!? 欧米輸...

- 世界中があの波のことは知っている

- 新しい感性はいつの時代も叩かれる

- ロダンが熱狂した日本初の女優

- 美を通して日本を飲み込もうとした西洋資本...

- モネと北斎、その愛の裏側

- モネの家は「日本愛」の塊だった

- 2017年最大の謎、「北斎展」

- 唐辛子を売り歩きながら画力を磨いた

- 天才・葛飾北斎が歩んだ数奇な人生 その(...

- 「考える人」のロダンは春画の大ファンだっ...

- ジャポニズムが起きていなければ「世界の北...

- もっと見る