(撮影:齋藤陽道)

占いやジンクスを気にするほうではないが、ここ数年、年のはじめに決まって見ている占いがひとつだけあって、そこには二〇二三年のいて座の運勢として、次のように書かれていた。

「一番小さな声を聞くために、一番長い時間を取ることになります」

ふーん、一番小さな声ねぇ……。

よのなかにあるほとんどの占いは、最初見たときには、それほどピンとこないものだ。

そのときはそれきり見るのを止めてしまったが、今年は結局、くり返しこの言葉を思い出すことになった。

わたしが今年、一番長い時間その声を聞いていたのは、間違いなく猫のてんてんだった。彼はこの四月、基礎疾患から肝臓に炎症を起こし、またそのために投与した薬の副作用で糖尿病を併発した。いまは比較的よい状態を保っているが、夏の終わりには体の具合が急激に悪化、十日ほど入院することになった(のちに医者からは、あと一日遅かったら危なかったと言われた)。

この病気は投薬の時間がかなり厳密に決められているため、人間の行動も猫の時間を起点に決めなければならない。子どもがいないわたしたち夫婦は、これまで自分たち以外のいのちを優先して行動することがなく、行きたい場所には行くものだし、やりたいと思ったことはやるのがあたりまえだった。それがどうだろう、今年は長い旅行に行くこともなくなり、夜もイベントや会合の誘いを断り、最低でもわたしか妻のどちらかは、店が終わると一目散に家まで帰るようになった。

「ああ、そういうことだったのか……」

てんてんと過ごすようになってから、もう七年以上が経つ。自分の想像力のなさにはほとほと嫌になるが、このような状態になってはじめて、わたしは彼のいのちを深く受け取ることになったのだ。何も言わずずっとこちらを見つめているてんてんを見て、わたしは自分の手に託されたいのちがあるという事実に、毎日その日ごとに恐れおののいていた。

日に二回打っている注射の量を間違えたら、また注射や投薬自体を忘れてしまったとしたら、彼のいのちはすぐ危機にさらされてしまうだろう。ほかの何をしていても、てんてんがいまどういう状態にいるのか常に気にかかった。つまりわたしはどこにいても、ずっと彼の声を聞いていたのだ。

だが、わたしがそのように小さな存在を気にかけているあいだ、耳に入ってくるニュースといえば散々なものだった。ウクライナでの戦争は膠着し、中東では他民族同士の互いに対する積年の憎しみが噴出、多くの人命が失われ続けている。わたしはテレビで壊滅したガザの街を見て、そしてそのあと膝のうえで安らかに眠っているてんてんを見ながら、いのちというものの重さがわからなくなってしまった。

近くを見れば書店の閉店も相次ぎ、最近では隣駅の駅前にある書店が来年1月、店を閉めることにしたという。東京の阿佐ヶ谷で、競合店もない新刊書店が閉店するなんてにわかには信じがたいが、それが現実なのだろう。

そうした周りの状況もあってか、今年は店を開けていても、自分が何か微かな灯りをともしているような気にさせられた。街や来店する人の発する空気からは、時代が暗がりへと向かっていることが、否が応にでも感じられた。今年ほど「生きのびた」と実感した年はなかっただろう。

そうした息をつなぐような日々でも、今年は何度か全国各地にまで足を延ばし、わたしと同じように本を商っている人に話を訊くことができたのはよかった。遠くの誰かの存在が、いまここで生きている自分の支えになる。個人の店は、みなそれぞれ自分の責任で、いわば勝手に店を開けているだけなのだが、やはりどこかに誰かの存在を感じ、〈ともにやっていく〉ことも必要なのだ。わたしにとって本を商うことは、あくまでも行きがかりじょうで、深い使命感があってのことではなかったが、そうした彼らの姿を見ていると、わたしもここに灯りをともしておきたいと思うようになってくるから不思議なものだ。

一番小さな声を聞き続けることにはいいこともあって、毎日てんてんと長い時間を過ごしているいま、彼とは、彼が元気だったとき以上に通じ合っているような気がしている。てんてんのことを気にかけているようで、その実わたしは、彼によって生かされているのだ。そして本という存在も同じであり、どちらかといえば内向き、こちらが気にかけない限りは語りかけてもこないが、ずっとともにいるから通じ合える、より深くその魅力を伝えられるということもあるのだと思う。

今回のおすすめ本

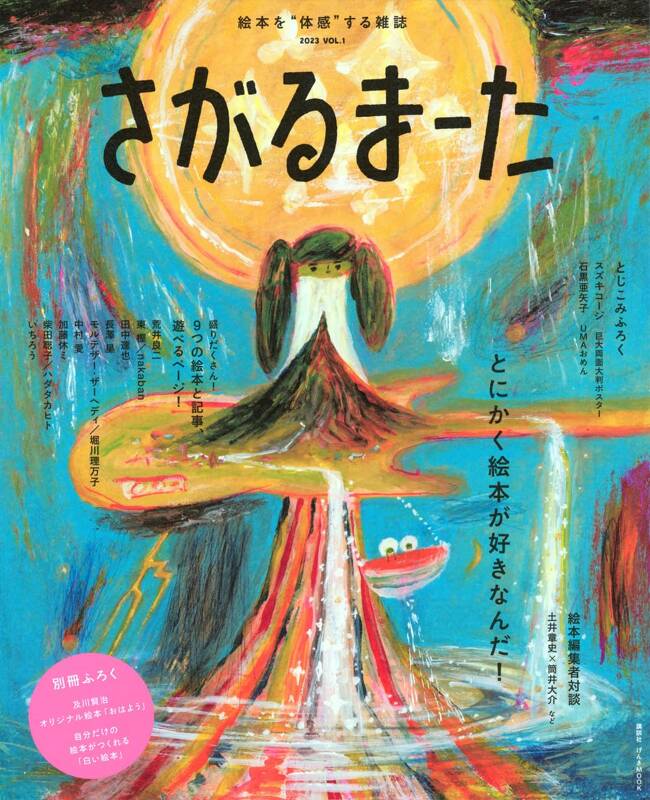

『さがるまーた vol.1』 講談社げんきMOOK

そもそも〈好き〉があり、そうした衝動があるから、本を作り続けることができるのだ。本とは、雑誌とは、すべからくそのようにありたい。バイブレーションに満ちた雑誌の創刊。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

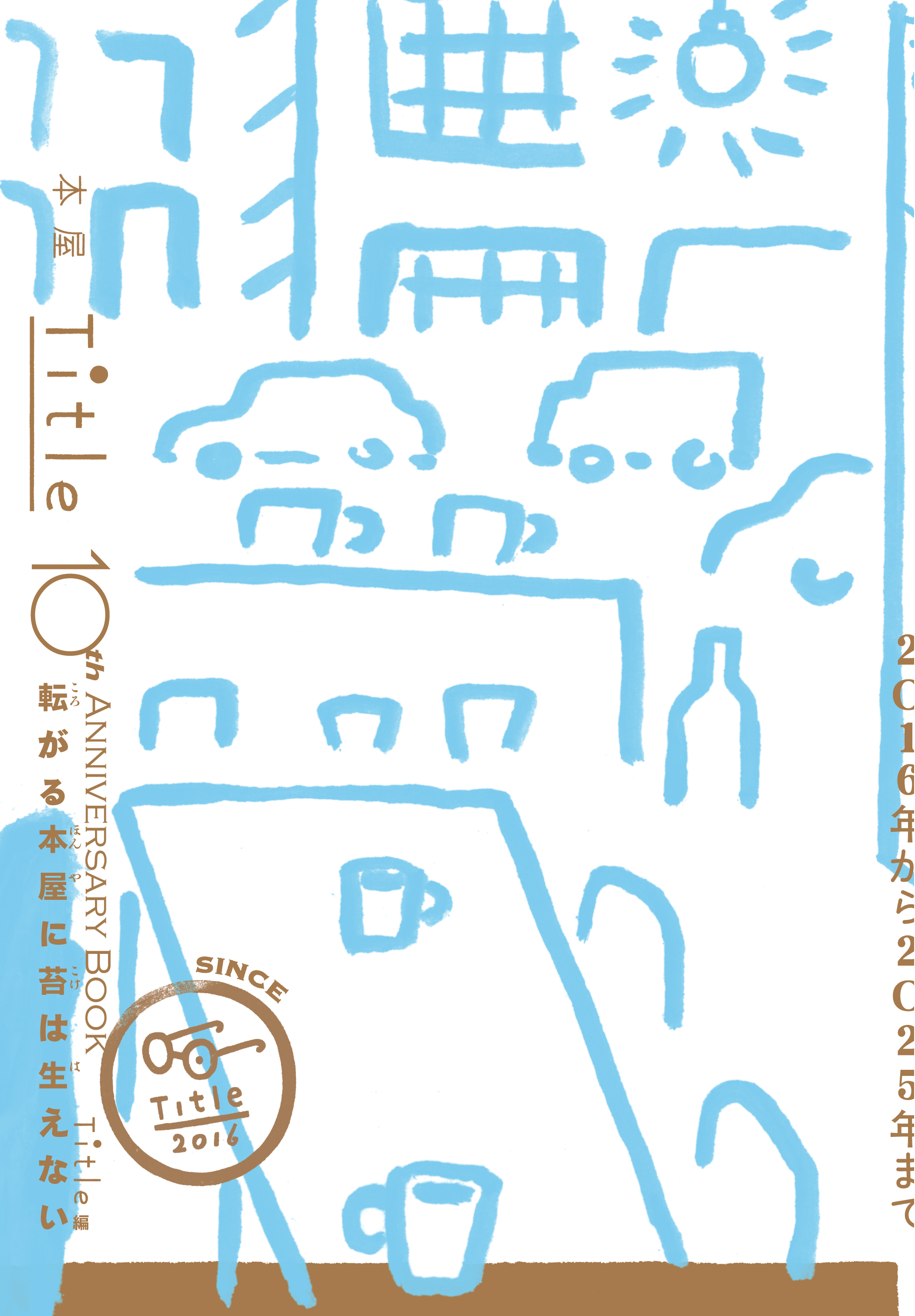

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」