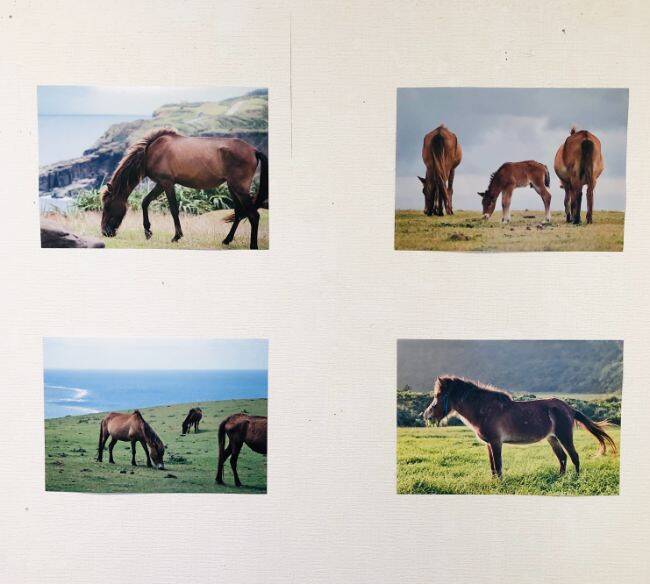

先日、『ウマと話すための7つのひみつ』という絵本が、児童書出版社の偕成社から静かに刊行された。著者は河田桟さん。河田さんは東京で仕事をしていたが、2009年、馬のカディと暮らすため、日本の最西端・与那国島に移住した。

河田さんは「カディブックス」という自主レーベルをつくり、それまでに三冊の著作を発表している(刊行順に『馬語手帖』『はしっこに、馬といる』『くらやみに、馬といる』)。在庫がなくなれば一度に数百部ずつ、そのつど新しい本を刷るといったやり方で版を重ね、『馬語手帖』の刷り部数は一万部を超えているという。わたしの店でも、開店した7年前からずっとカディブックスの本を取り扱っている。きっかけとなったのは店の準備期間中、全国津々浦々の書店を見て回っていたときのこと。それがどこの店だったのかどうしても思い出せないのだが、帰り際、ショーウィンドウに飾られていた『はしっこに、馬といる』と目が合い、もう一度レジまでとって返し、内容もよく確かめずに買い求めた。

読んでみてすぐ、この本はほかの本と違うなと思った。それは河田さんがほとんど自分のことを語らず、ひたすら「ウマ」という動物の感情について、そして本来は違う動物であるウマとヒトとがどのようにしてわかり合うのか、そのコミュニケーションについてのみを書いていることであった。文章を書いていると、そのどこかに〈わたし〉をしのばせたくなるものだが、河田さんの文章を書く姿勢はとてもストイックなもののように思え、柔らかな筆致の奥にある、彼女の芯の強さを感じた。

前述した『ウマと話すための7つのひみつ』の刊行記念展を行っていたある日のこと、二階から降りてきたお客さんが感に堪えないといった表情で、その感想をしみじみと漏らしていった。

「こんな生きかたもあるのですね」

ウマと一緒にいるためだけに日本のはしっこまで行き、静かにその暮らしをまもっている人がいる。河田さんによれば、それは自分がどうしてもそうしないではいられない、「さしせまった感覚」からのことだったという。それが他の誰かにどう映るかは別の話、河田さんは自分にとってそれなしではいられないことを、ただ淡々とやっているだけなのだろう。

「なかなかできないことですね……」

おそらくそのお客さん自身、そうした生活を望んでいるわけではないと思う。しかしその表情には、感嘆と少しのあこがれとが混じっていた。この世界のどこかに、その人にとってやらなければならないことを、無心でやっている人がいる……。そう思うだけで少し救われたようになる気持ちも、またあるのかもしれない。

わたしには河田さんのような生きかたはできないが、それでも稀に他の人から、何か言いたげな、気持ちのこもったまなざしを向けられるときがある。

「がんばってくださいね」

その人たちはみなそう言って去っていくのだが、わたしは以前、このがんばってという言葉に少なからず反発を覚えていた。「いや、自分はやろうとしたことを勝手にやっているだけだから……」。そうした言葉が、あやうく口をついて出そうになる。この時代に好き好んで小さな本屋を開き、まいにちそこに座っているなんて、よほどたよりなく、憐みの対象として映ったのだろうか。

しかしその反発も、自分の頑なさにすぎなかったのだろう。他人のことばをどう捉えるかは、その時の自分を映す鏡のようなものである。あのがんばってくださいという言葉、何かを含んだまなざしには、「わたしにはできないけど、あなたはどうかそれを続けてください」といった、何かを託す気持ちもあったのかもしれない。

ここでわたしはMさんのことを思い出す。Mさんはいま、ある地方都市で製本所を営んでいる。その街に行くまえ、彼女は確か店にも立ち寄ってくれたのだが、わたしにはMさんとその街の名前がうまく結びつかず、半ばぽかんとして彼女を見送ったように思う。

それから数年後のある日、彼女から突然、手紙と薄い冊子が送られてきた。手紙には、街角にあった空き家を片付けるところからはじまり「本をつくる場所」をつくったことが手短に書かれ、その一部始終を記録したのがその初版50部の冊子だった。ページに写っていた彼女はばっさりと髪が短くなっており、その生き生きとした姿は別人のように見えた。

「ああ、Mさんはこうしたことがやりたかったのだ」

段々と出来上がっていく場所、ゆっくりと書かれたであろう生まじめな文字を見ていると、はじめて彼女に対して何かを承知したような気持ちが生まれてきた。

世界のあちこちに、自分にとってどうしてもそうせずにはいられないことをやっている人がいる。それは誰かにそうしろと言われたわけではなく、ましてや周りの空気を気にしてのことでもない。そして、そうした無為の人たちがいることで、この世界は少しだけ豊かになるのである。

今回のおすすめ本

『小さき者たちの』松村圭一郎 ミシマ社

我々を知らないあいだに絡めとる、この大きなシステムからいかにして脱却できるのか。書かれたのは、水俣や天草の話、エチオピアの話だけでもない、いまを生きる人びとすべての話だった。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」