(撮影:齋藤陽道)

毎年のことだがお正月の休みは、実際の時間よりも長く感じる。この時期のことを楽しみに待つ人がいる一方、少し苦手にしている人も多いかもしれない。一人一人は違う人間だと言われながら、ステレオタイプな幸せのかたち(多くはイエを単位とした家族主義のようなもの)を、テレビや街の空気からそれとなく押し付けられる時期でもあるからだ。

わたし自身も子どものころから、この時期にはどこか居心地の悪さを感じてきた。しかしそれでも最近では、お正月もまんざら悪いばかりではない、その居心地悪さにも少しは意味があるのではないかと思うようになった。それというのも普段のわたしには、あるフィルターで護られた、耳ざわりのよいことばしか届いていないという自覚があるからだ。

いま、自分と似た趣味嗜好を持つ人と出会うことは、以前よりも遥かにたやすくなった。どこかのSNSを覗いてみるだけで、そうそう、それわたしが言いたかったことだよねと、まだ見ぬ友人を見つけることができるだろう。そしてその横へ横へと広がる輪は、性別や年齢、国境などの壁も立ちどころに越え、その人を安定させる精神的なよりどころとなる。

その一方でわたしたちは、距離的にはすぐ近くにいても、住んでいる社会の異なる人には、これまで以上に出会えないでいる。行っている仕事や社会での立場が異なれば、互いのことばを通じ合わせるには時間もかかる。それならば、考えていることがわからない隣人よりも、気心の知れたグループのなかで居心地よくいるほうが楽だ。まったく、毎日をぶじに過ごすだけでも大変なのに、そうした易きに流れるのはあたりまえではないか。

でも、ほんとうに、それだけでよいのだろうか?

昨年春、隣町珈琲を経営する、文筆家の平川克美さんと対談させていただく機会があった。平川さんはその席上、「共有地」(行き詰まった資本主義社会の代替案として、平川さんが自ら実践し、到達した考え)を成り立たせる条件として、次のような話をされた。

店主のこだわりで埋めつくされた「一人称単数」の店ではなく、「一人称複数」にしないとだめなのだと思います。「私」ではなく「私たち」の場所にするためには、私が許容できないものがどこかに含まれていないといけません。(『ちゃぶ台9』特集:書店、再び共有地より)

たとえ自分の好みに近くても、店主のこだわりだけで埋めつくされた店には、同じグループであることを暗黙裡に確かめ合っているような窮屈さがある。もちろん「私が許容できないもの」を、自分の居場所にわざわざ含めることは難しい。でも「見かけは違うが考えていることはわかる」などその共通点を見つけ、許容できる範囲を広げていくことは可能だ。やはり店には、少しの居心地悪さが残されていたほうが、風通しがよくて長持ちするのである。

さて、ここで話はお正月に戻る。わたしは何年か前の正月を、ひょんなことから、そのときはじめて会った叔父といっしょに過ごすことになった。彼は長年土木工事の会社を経営し、全国の様々な土地に出向いて、多くの道路を敷いた。当然こちらの仕事の話には興味がない。顔は浅黒く、耳が少し遠くて、わたしが何か話しかけると、「はあ?」と耳をこちらに突き出してくる。

ああ、わたしは、自分を護ってくれる店がなければ、座持ちがしないただの男なんだ……。このお正月の時期、横に広がる人間関係ではなく、縦の関係に戻ってみると、自分のほんとうの背たけがわかるのであった。

そんな時テレビというものは偉大である。その人に真正面から向き合うのは気後れしても、ただなんとなく同じテレビを見ながら、思ったことやたわいないゴシップなどを言ったり聞いたりすることならできるかもしれない。考えが違うだけで、なかなか同じものを見ることができない世のなかだけど、同じテレビを見ているだけでも、何か通じ合う気持ちが生まれてくるから不思議なものだ。

「こいつ、近くのF大卒やもんね」

「こんな変わった(野菜の)作り方して、儲かるのやろか」

叔父の着ていたダウンベストは、ワークマンで買ったとのことであったが、USBで温められた温度によって、胸のポッチの色が変わる仕組みになっていた。

「あったかいぞ。あんたも触ってみい」

そうして触った彼の背中は思ったよりも痩せており、指に背骨がゴツゴツとあたった。

「ほんとうだ。あたたかいですね」

完全に居心地のよい世界なんて、どこかウソっぽい。彼は照れながらもうれしそうにひげを触っており、そこには憎めない可愛らしさがあった。

今回のおすすめ本

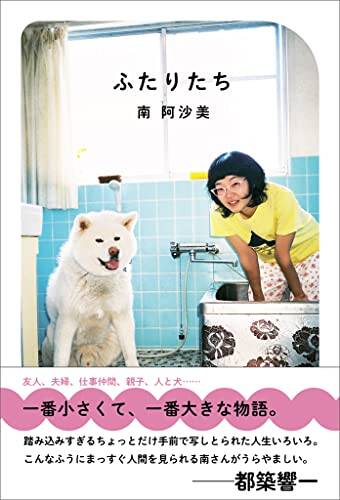

『ふたりたち』南阿沙美 左右社

「ふたり」であるには、ただ人間が二人いるだけではだめで、見ているものは違っても、つかず離れず、かすかなしるしのようなものが必要なのだろう。「いいなあ、と思うふたり」を写真に収め、自らとの関りを書いたエッセイ集。

※本屋の時間は、毎月15日の更新に変更しました

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年6月6日(金)~ 2025年6月24日(火)Title2階ギャラリー

きみまでのおさらい

きみまでのおさらい

井上奈奈『うさぎまでのおさらい』刊行記念展

2018年ドイツにて開催された「世界で最も美しい本コンクール」にて銀賞を受賞し、話題となった絵本『くままでのおさらい』。そのスピンオフ作品として制作された『うさぎまでのおさらい』が、このたび装いもあらたにビーナイスより刊行になります。今回の作品展では、この『うさぎまでのおさらい』『くままでのおさらい』とともに、2024年に刊行になったエッセイ集『絵本を建てる』の作品も展示します。

◯2025年6月28日(土)~ 2025年7月14日(月)Title2階ギャラリー

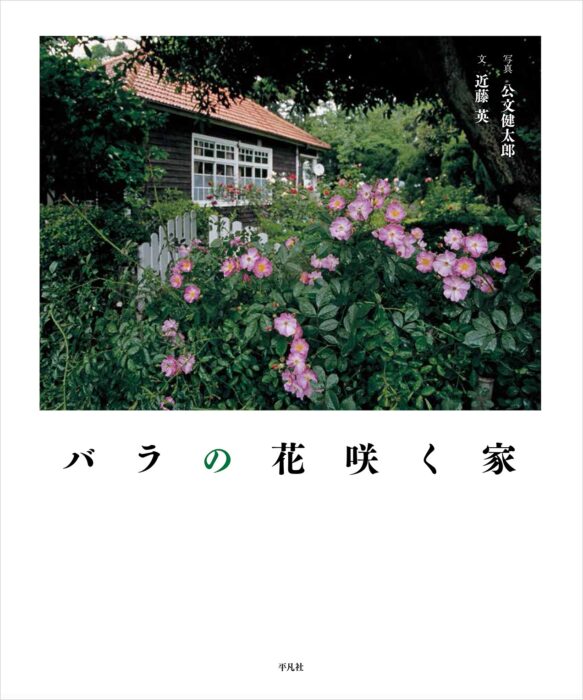

Titleからほど近い阿佐ヶ谷にあった、大正末期に建てられた文化住宅・旧近藤邸。そのたたずまいは宮﨑駿監督の著書『トトロの住む家』のなかでも取り上げられました。緑に包まれ、静かに時を刻んできたこの家の在りし日の姿を活写したのが、このたび刊行された公文健太郎さんの写真集『バラの花咲く家』(平凡社)です。旧近藤邸は残念ながら2009年に不審火で焼失してしまいましたが、美しい写真プリントで、多くのひとに愛されたその姿があざやかに蘇ります。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

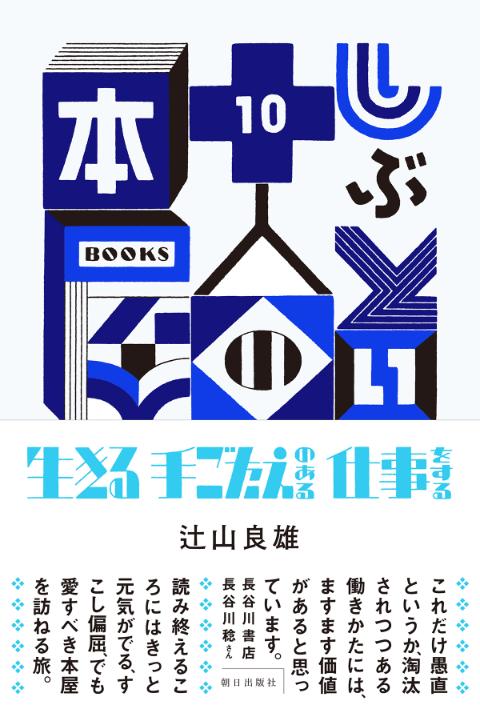

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】NEW!!

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】

「はたらき」を回復する /〈わたし〉になるための読書(5)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第5回。人の流動性が高まる春、さまざまな仕事とその周辺についての3冊をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。