(撮影:齋藤陽道)

先日、レジ横の柱に掛けてある絵をじーっと、それこそ穴が開くかのように見ていた女性がいた。「中山信一さんという方が描かれた絵です」と声を掛けたところ、はにかんだように黙って手を振るだけ。この反応には覚えがあるな、さてなんだったか……と思っていたところ、彼女は小さな声で「I can’t speak Japanese」とだけ話した。そうだ、訪日客の水際対策が緩和されたのだった。

日本と韓国との交流が個人のレベルで拡がっているのは、この都心から離れた小さな店に、わざわざ一人で訪れる観光客がいることからも想像がつく。それが本当に不思議だったので、ある時店に来た日本語を少しだけ話す男性に、なんでTitleを知ってるの? と聞いたことがあった。その時彼は言うまでもないというふうに、「インターネット」と短く答え、「ここのツイッター、フォローしてます」と笑いながらスマートフォンを見せてくれた。

わたしもアメリカや台湾を旅したときは、ストランドブックストアや誠品書店などその土地の書店を巡ったから、人のことは言えない。しかしTitleに並べているもののほとんどは、日本語で書かれた文字ばかりの本。そのことをいつも申し訳なく思っていたが、彼らは店内から絵本やリトルプレスなどを上手に選び、お土産にして帰る。

今月中旬、その韓国で『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』の韓国語版が発売になる(訳者は日本でも『言の葉の森——日本の恋の歌』という著作があるチョン・スユンさん)。その話を聞き、こちらから序文を書きたいと申し出たのは、あのわざわざここまで足を運んでくれた人たちに、何か伝えきれなかった思いが残っていたからだろうか。

結局、「韓国語版の読者のみなさまへ」とタイトルを付けたその文章は、普段わたしが考えていることをまとめた、手紙のようなものになった。出版社の許可を得て、ここにその一部を修正して掲載します。

韓国語版の読者のみなさまへ

アニョハセヨ。本書を手に取っていただき、ありがとうございました。東京の荻窪でTitleという書店を営んでおります辻山良雄と申します。日本語版の本は、店の前に置いている看板を使ったデザインになっていますが、はたして韓国語版はどうなっているのでしょう?(この文章を書いているのは本が出来上がる直前です)。

自分の書いた文章が一冊の本となり、目のまえに手渡されるとき、わたしはいつも不思議な気持ちになります。わたしにとって本の作者とは、どこか遠くにいる、才能に溢れた立派な人たちでしたから(そしてわたしは才能があるわけでもなければ立派でもありません)。しかしわたしはこうして文章を書くことで、どんどんわたし自身になっていくような気がしています。それが一冊の本に値するかどうかはわからないけど、自分の店をはじめたことは、目のまえの物事を深く考えるきっかけとなりました。

店には毎日様々な人がやってきます。小さなハプニングは日常茶飯事。あとあとまで深く考えさせるような出来事もこれまでには数多くありました。それらは一見どこにでもある、なんの代わり映えもしない出来事のように見えますが、目を凝らしてよく見ると、決して他では起こり得ない独特なことばかりです。

そしてそのことは、いまあなたがどこの街でどのように暮らしていたとしても同じでしょう。日々の平凡をよく生きることが、自分でも気がつかないあいだ、〈生きる〉という普遍へとつながっていく。そうした驚きを感じながら、わたしはいつも仕事をしています。

日本が少し前からそうであるように、韓国でも〈独立書店〉ブームがあるようですね。前もって示し合わせたわけでもないのに、隣の国同士で似たような動きがあることを興味深く思っています。本やことばに魅せられて、やむにやまれず自分の店を開いてしまった人たちが海の向こうにもいる。そうした事実は、わたしのように小さく商売をしているものにとっては、とても心強いものです。

韓国でもそうかもしれませんが、日本もいまでは、昔から続いてきた多くの個人商店が全国規模のチェーン店に取って代わられ、どこの街に行っても似たような風景が広がるようになりました。確かに明るく便利にはなりましたが、人間同士がいれば発生する感情の交歓は、そこにはほとんど見られません。

でも、わたしたちは消費者である前にひとりの人間です。その人をひとりの人間扱いしてくれる場所が街になければ、わたしたちはこれからどうやって生きていくのでしょう? BUY BOOK BUY LOCAL. ローカルであるというゆるやかな紐帯も、もう一度考えていかなければならないことだと思っています。

わたしの〈小さな声〉がこうして勝手に海を超え、遠くまで届いてしまったことを面白く、また誇りに思います。

世界的なパンデミックという苦しい時期を乗り越え、わたしたちの交流がふたたび活発に行われることを願ってやみません。

今回のおすすめ本

『韓国の「街の本屋」の生存探求』ハン・ミファ 渡辺麻土香訳 クオン

「似たような動き」どころか、考えていることも似通っており、とても参考になった。数多くの店が生まれては消えていく、韓国の「街の本屋」。彼らは自分の店を長く続けるために、何を考え、どう行動しているのか。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年5月17日(土)~ 2025年6月2日(月)Title2階ギャラリー

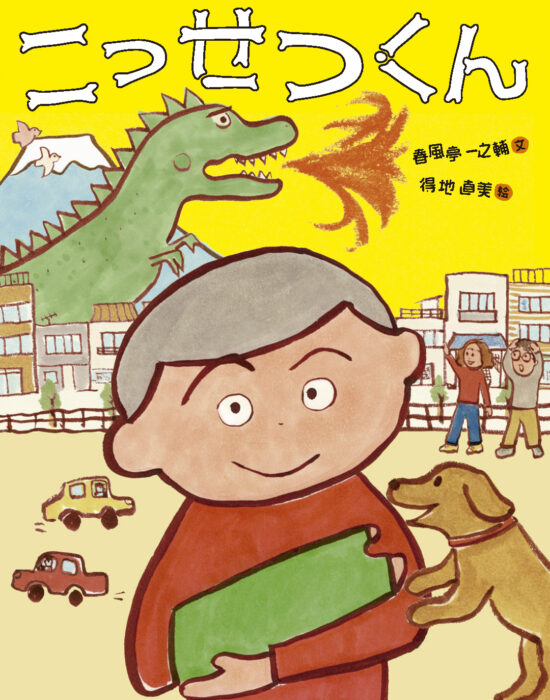

春風亭一之輔・得地直美『こっせつくん』出版記念、得地直美原画展

春風亭一之輔・得地直美『こっせつくん』出版記念、得地直美原画展

春風亭一之輔さんと得地直美さんがタッグを組んだ絵本、『こっせつくん』がテキサスブックセラーズから刊行されます。イラストレーターの得地さんにとっては、初のカラー絵本。出版を記念してTitleのギャラリーにて、絵本の原画やテストピースなどを展示いたします。

『こっせつくん』は、この原画展がどこよりも早い先行販売。春風亭一之輔さんと得地直美さん、お二人のサインが入った本もご用意します(サイン本販売はご用意した本がなくなり次第終了)。

◯2025年6月6日(金)~ 2025年6月24日(火)Title2階ギャラリー

きみまでのおさらい

きみまでのおさらい

井上奈奈『うさぎまでのおさらい』刊行記念展

2018年ドイツにて開催された「世界で最も美しい本コンクール」にて銀賞を受賞し、話題となった絵本『くままでのおさらい』。そのスピンオフ作品として制作された『うさぎまでのおさらい』が、このたび装いもあらたにビーナイスより刊行になります。今回の作品展では、この『うさぎまでのおさらい』『くままでのおさらい』とともに、2024年に刊行になったエッセイ集『絵本を建てる』の作品も展示します。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

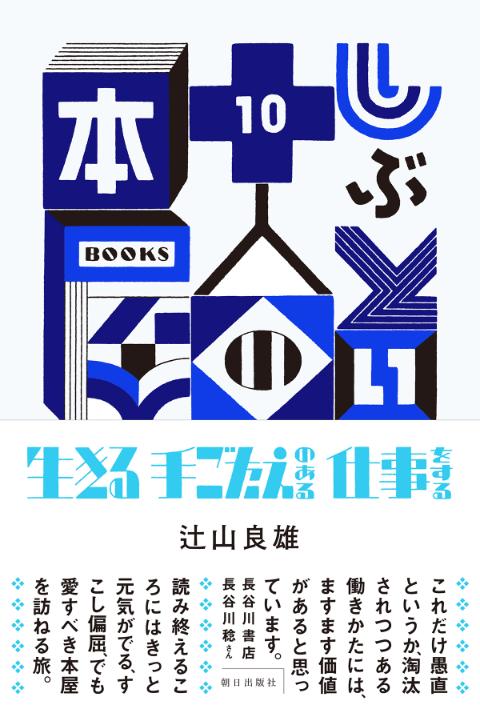

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【書評】

『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄

(新潮社Web)

◯【お知らせ】NEW!!

「はたらき」を回復する /〈わたし〉になるための読書(5)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第5回。人の流動性が高まる春、さまざまな仕事とその周辺についての3冊をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。