上京して最初に住んだのは西武池袋線沿線の街だった。まだ東京の地理は何もわからず、とにかく早く住む場所を決めなければと内心焦っていたので、入学した大学の学生課に貼り出されていた物件を勧められるままに借りた。決め手になったのは「新築である」という一点のみ。いまでは信じられない話だが、街の名前も大学までの距離も、まったく考慮に入れていなかった。

高田馬場にあった不動産屋の車に乗り込み、はじめて生で聞く標準語に軽くショックを受けながら、三十分以上は走っただろうか。「ここです」と言われ車を降りたのは、東久留米駅から歩いて十五分くらい行った先にある、もう埼玉県にほど近い工事中のアパート。東京とは案外さみしいところなんだなとその時思った。

それからも西武線との縁は切れず、二年して新宿線の花小金井に引っ越した。その後しばらくは山手線内の雑司が谷に住んでいたが、決めた就職先が池袋に本社・本店のある会社で、最初の配属先も池袋線の大泉学園だったので、同じ沿線の椎名町駅と東長崎駅のあいだ、昔トキワ荘のあったあたりにふたたび舞い戻った。

それで私は、東長崎の駅まで歩いた。寒くもなく、暑くもなく、気持ちのいい天気の日だった。(中略)昔はもっと商店の並ぶ通りだったのだろうが、今は築浅の住宅の合間に古い構えの店がごくわずかに点在するだけで、私が住んでいる間にも、駅の前や駅のそばの商店街も古い店が閉まって新しいチェーン店がだいぶ進出してきた。

滝口悠生『高架線』(講談社文庫)

本当はそうではないのだろうが、わたしが住んでいた当時の東長崎駅は、ずっと工事をしているような印象の駅だった。当時池袋線自体、高架化されている区間の延長に伴い、至るところで工事をしていたように思う(東長崎の工事は高架化とは関係がない)。滝口さんの書いた東長崎の風景も、鉄道会社が駅周辺の再開発を進めていく前夜、沿線のどの街にも見られそうな景色のように思えた。

そんな偶然も重なり、わたしの中の東京の地図は、長年北西部だけがいやに解像度が高く、そのほかの地域はぼんやりとしていた。中央線の線路まではかろうじて地名が入っているのだが、それより南にくだるとただ住宅地がのっぺりと続いている地域にしか見えず、いまでも小田急線や東急線に乗ると少し異国に来たような気になって、窓の外をきょろきょろと眺めたりしてしまう。

俗に井の頭公園の井の頭池、善福寺公園の善福寺池、石神井公園の三宝寺 池を、武蔵野三大湧水池というそうだが、それぞれの近くに住んだことがあるというのが、わたしの密かな自慢である。どこの池も近くに縄文時代の遺跡があり、はるか昔から人が集まるよい場所だったことが窺い知れるが、この辺りの話は長くなるので割愛する。

いまは店に通うのに便利な、善福寺池からほど近い場所に住んでいるが、十年以上通っている美容室が大泉学園駅の近くにあるため、三宝寺池の脇も定期的に通りかかる。わたしが住んでいる杉並区とかつて住んでいた練馬区とは区境を南北に接しているが、美容室にいくため南から北へ自転車で西武新宿線を超えると、「練馬に入った」という気配が濃厚になる。通りで見かける選挙ポスターの候補者の顔が違うということもあるかもしれないけど、空気が何というか少し弛緩しているのだ。天気は同じはずなのだが、練馬に行くときは大体晴れていて、少しだけ眠たくなる。

わたしはこの三宝寺池の近くにも六年ほど住んでいた。それは勤めていた会社の地方勤務を経てまた東京に戻ってきた頃の話で、その場所にしたのは石神井公園が池袋の本店に通うのに便利だったから。しかし本店の仕事はプレッシャーのかかるもので、生きること自体に行き詰っていた時期でもあったから、二十三区内にしては野趣あふれるこの池に大いに救われるところがあった。

休みの日には本を片手に三宝寺池まで行き、木道でカワセミを待っているカメラ愛好家や将棋を指しているおじさんたちを横目に、いつものベンチに座る。持っていった本を読むこともあったが、大抵は頭上から差してくる木洩れ日を見ていることの方が多かったと思う。

ふゎぁー、疲れたなぁ。このまま消えてなくなりたいなぁ……。

自然がそんな悩みに応えてくれるはずはないのだが、そのいつも変わらなくそこにある感じに、沈んだ気持ちも少しだけなぐさめられるような気がした。

去年、自転車で近くを通りかかった際、ふと思い立って池まで降り、当時と同じベンチに腰をおろした。木洩れ日は変わらずそこにあったが、意外だったことといえば、そこに座っても何の感興も起きなかったのである。

それは「ここに来なくても、わたしはもう大丈夫」というサインだったのかもしれない。

今回のおすすめ本

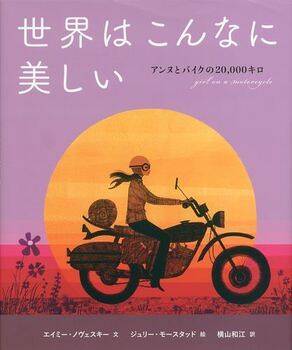

『世界はこんなに美しい アンヌとバイクの20,000キロ』エイミー・ノヴェスキー ジュリー・モースタッド・絵 横山和江訳 工学図書

国境線など引かれる前から、道はどこまでも続いていた。それに心を奪われるようにして、アンヌはどこまでも進んでいく。しなやかで芯のある、うすいパープルの色。バイクで世界一周したはじめての女性を描いた、スカッと爽やかになる絵本。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。

◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント

2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。