ニューヨークに出てきて1年目は、無理してマンハッタンに住んだけれど、家賃と生活費でぎりぎりという生活に嫌気が差して、家賃を抑えるためにクイーンズに引っ越した。通勤に使った7番線という電車は、移民の街ニューヨークのなかでも、一番移民に乗られていると言われていた。実際、聞いたことのない言語がよく耳に飛び込んできた。マンハッタンの仕事場とクイーンズを往復する労働者にまじって電車に揺られると、慣れないニューヨークの生活の辛さを我慢できるような気がした。

90年代の終わりに勤めた二番目の会社は、学術出版を専門にする中小企業で、社長はユダヤ人だった。最初の面接のときに社長が「うちは国連みたいなんだよ」とうれしそうに言った。履歴書の住所を見た副社長は「Why?」と言った。「クイーンズにはカルチャーはない。なんでブルックリンに住まないんだ」

友達のなかにはウィリアムズバーグに引っ越す人も出始めた頃で、たしかにブルックリンにはカルチャーがあった。どこに住んでるの?と言われ、「クイーンズ」と答えたときの「へ~」という感じからクイーンズが少し下に見られていることが理解できた。でも私は「文化がない」はずのクイーンズをけっこう気に入っていた。チベット料理のレストランで、チベット解放運動のミーティングを開いているチベット人たちの横でモモと呼ばれる餃子のようなものを食べるのも好きだったし、コロンビアのファミリーレストランで、お客がウェイトレスの気を引こうとするのを見るのも楽しかった。それに、アメリカに来たばかりで自信のなかった自分には、白人ではない人たちに囲まれて暮らすのが心地よかった。クイーンズは平和だった。

ここから先は会員限定のコンテンツです

- 無料!

- 今すぐ会員登録して続きを読む

- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン

みんなウェルカムの記事をもっと読む

みんなウェルカム

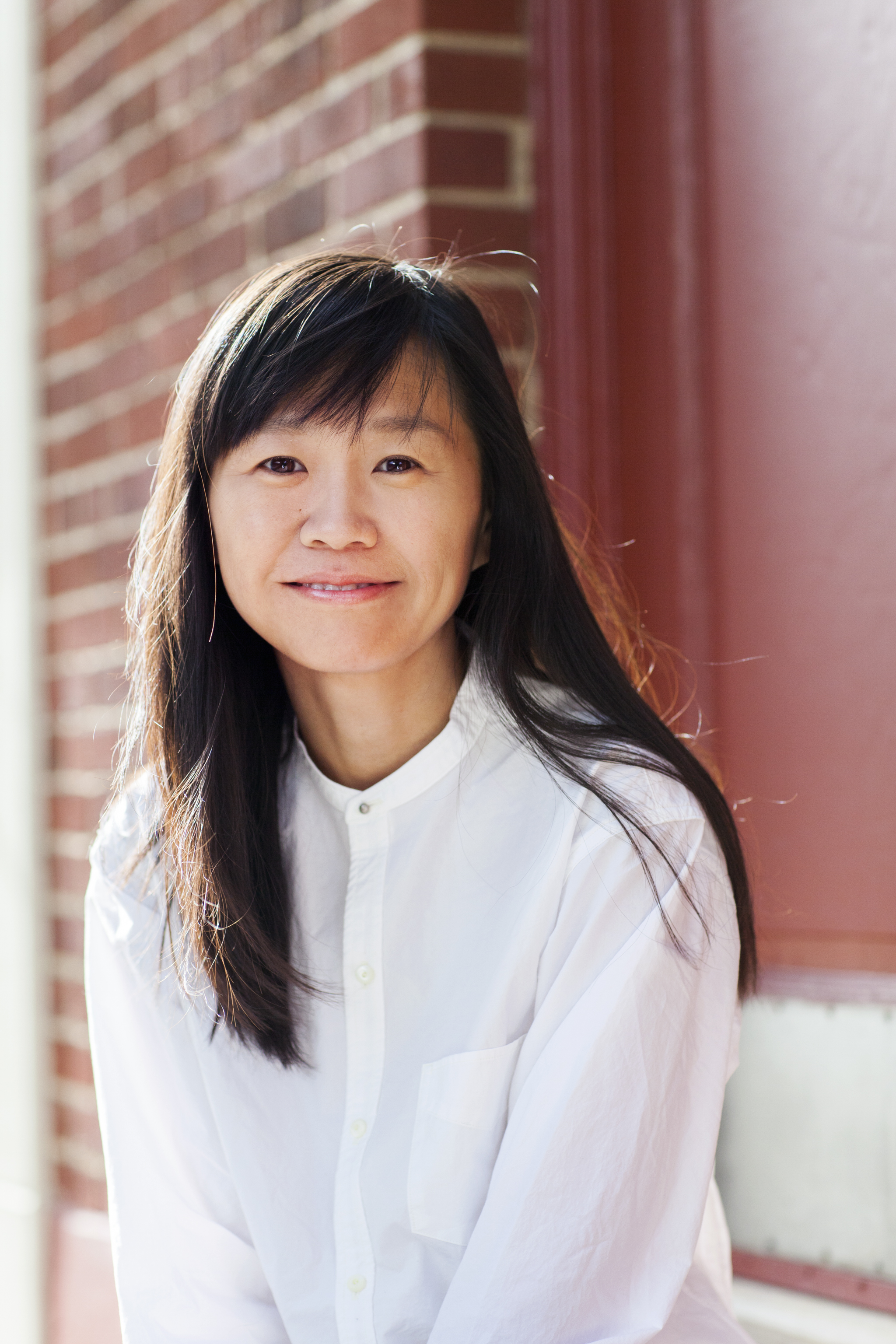

NYで暮らすようになって20年。ブルックリン在住のフリーライターが今、考えていること。きわめて個人的なダイバーシティについての考察。