ほとんどの本屋には取次と呼ばれる問屋から、(1)店で売れた本や、後から気が付いて注文した本、(2)その日に発売になった新刊が毎朝届きます。荷物の量は店の大きさや売上により様々ですが、Titleは小さな店ですので、本が入っている箱は平均すれば一日に4~5箱くらい、雑誌が入っているビニール包みが2~3個くらいというところです。

一つ一つの箱を開けていく時は、何年この仕事をしていてもドキドキするものです。その日に発売になった新刊の箱を開けると、はじめて目にする本がピカピカ光って出できます。その本の装丁や持っている雰囲気をそこで確かめ、「Titleで売れる本かどうか」を判断しながら、置き場所を決めていくのです。

その時には今日入ってきた本と、今まで発売になったそれに類似する本(著者や出版社、内容から思い浮かべます)とを比べます。A:「どう考えてもこれは売れるよね」という本は、入ってすぐの目立つ平台のところ、B:「それほど冊数は売れないかもしれないが、少なくともあの2人は買うかもしれない。店でも大事にしたい本である(将来は棚にずっと1冊は置いておきたい)」という場合は、平台の裏かその本のジャンルの前に平積み、C:「自分にはその本の価値はよくわからないが、誰かほしがる人はいるかもしれない」という場合は棚に1冊入れます。入ってきた本が、自分が思っていたよりも出来が良かった場合には、すぐにその場で追加注文をします。AやBの商品は、開店後にツイッターで本の紹介をすることも多いので、箱を開けた時に紹介用として、1冊抜き取っておきます。

追加注文した本も他に入ってくるので、それらを置くべき本棚の前に山積みして、箱からまずはすべての本を出し終えます。Titleであれば、一人でそこまでの作業を行って大体15分くらい。そこから、「この本をどこに並べるか」「その本を置くために、どの本を外すのか」ということを考えていくわけですが、その話も長くなりますので、後編でその実際を語りたいと思います。

今回のおすすめ本

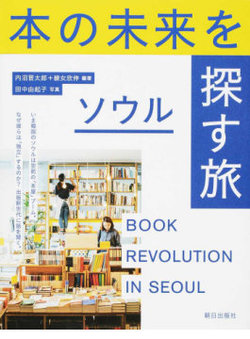

『本の未来を探す旅 ソウル』内沼晋太郎+綾女欣伸・編著(朝日出版社)

お隣の国・韓国には「まず、やってみよう」という精神が、何にでも見られる。それが数多くの独立系の書店を生み、独自のブックカルチャーを発展させている。日本ではあまり知られることのなかったソウルのブックシーンをレポートした一冊。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。

◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント

2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。