近代国家となった明治以降、天皇の発言の影響力は激増した。では、1945年8月15日の終戦、敗戦への責任、神格化の否定……に天皇は実際どんな言葉を残してきたのか? 近現代史研究者の辻田真佐憲さんが250の発言を取り上げ、読み解く『天皇のお言葉 明治・大正・昭和・平成』より一部を抜粋してお届けします。

「あ、そう」

(昭和21・1946年)

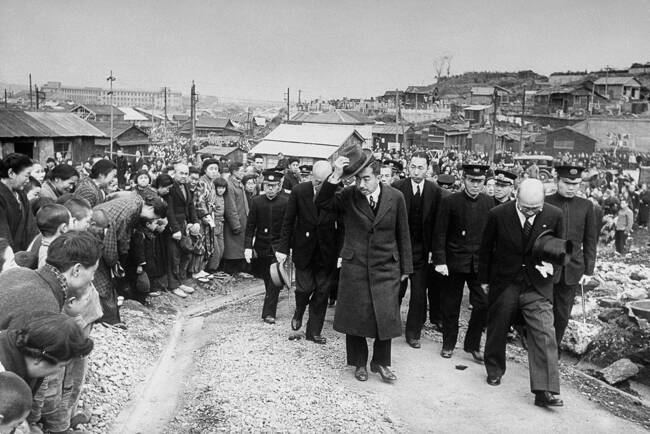

元旦の詔書は「人間宣言」ではなかったが、皇室の存続のためには、天皇と国民の結びつきが再確認されなければならなかった。こうして1946年2月19日、天皇の戦後巡幸がはじまった。それは、天皇みずから全国をめぐり、国民を慰め、戦後復興を励ますことで、新しい皇室像を演出せんとする試みだった。

その最初の訪問地には、神奈川県が選ばれた。背広にソフト帽のいでたちで、天皇は昭和電工川崎工場にひょっこりとあらわれた。森暁(さとる)社長が直立して、「現在、幸い焼け残った設備で月産六千トンの硫安を生産しております。近く一万トンにする予定でございます」と報告すると、天皇は、

あ、そう。

と応じた。「あ、そう」。一般人同士のコミュニケーションでこんな返事をすれば失礼千万だが、天皇に他意はなかった。庶民とコミュニケーションを取ることなどなかったのだから、不自然な応えはやむをえなかった。

天皇は社長だけではなく、工員にも親しく話しかけた。

住宅や生活に不便はないか。

工員は「おかげさまでなんとか生活をしております」と答えた。それにたいする返事はやはり、

あ、そう。

だった。工員のなかには感動のあまり泣き出すものもいたという(読売新聞社編『昭和史の天皇1』)。この日、天皇は日産重工業横浜工場、神奈川県庁なども訪れた。その様子は、写真やラジオで報道され、新しい皇室像をひとびとに印象づけた。

翌20日も、天皇は神奈川県をめぐった。この日は、各地からの引き揚げ者を収容する救護所などを訪れ、一般邦人や元軍人に声をかけた。前日、ナウル島から引き揚げてきたばかりの元海軍大尉には、

みんな帰つて来たの? どんな状況かね。

と訊ねた。これまで大元帥として君臨していた天皇に話しかけられ、この元軍人はさだめし驚いただろう。この問いに「ハッ、みな元気でをります」と答えた。天皇はこれに、

あさう、戦争中はまことにご苦労だつた。

と返した(『昭和天皇語録』)。

「あ、そう」。天皇は国民からの言葉に、ほとんど決まってこう応えた。この独特の返事は、背広とソフト帽と並んで、戦後巡幸のトレードマークとなった。そんな「あ、そう」にも、さまざまなバリエーションがあった。

ああ、そう、そう。

あ、そう。

ああ、そーう。

ああ、そう、そうか。

あ、そう、ふーん。

ああ、そう、うん。

うん、うん。

うん、そう。

うん、そう、そう。

うん、そーか。

それぞれ微妙にニュアンスが異なり、「そう」の部分が「そーう」と長くなると、同感の意味が含まれたという(岩見隆夫『陛下の御質問』)。

それはともかく、戦後巡幸は1951年11月まで断続的に行なわれ、北海道と沖縄を除く四五都府県に及んだ(北海道には、独立回復後の1954年8月に訪問した)。はじめはぎこちなかった天皇だったが、次第に国民とのやり取りもうまくなり、多くの場所で熱烈に歓迎された。

天皇と国民の結びつきは、こうして再確認された。戦後巡幸の試みは、その目的を十分に達成したのだった。

天皇のお言葉の記事をもっと読む

天皇のお言葉

明治・大正・昭和・平成の天皇たちは何を語ってきたのか? 250の発言から読み解く知れれざる日本の近現代史。

- バックナンバー