ここ二週間はずっと、星野智幸さんの小説『ひとでなし』を読んでいた。小学生からいまに至るまでの主人公の精神史が、その時代に起きた出来事ともに描かれる大作で、読むあいだはずっと頭をフル回転させずにはおられず、その世界にとても惹き込まれた。

ひとりの人生を追った作品なので、その章ごとに登場人物も変わり、小説にはたくさんの人が出てきた(これまでの人生で関わった人の顔を、一人ずつ思い出してみてください)。ずっと主人公に関わる中心人物もいる一方、目のまえに現れたかと思ったら、また時の狭間へと消えてしまう人もいて、わたしが気になったのもまた、そうしたどこかへ行ってしまった人たちだ。

何人もの人が集まった同窓会の席上、誰かが「そう言えばあいつどうしてるんだろう?」と言ったとき、「さあ……」とみなが口をつぐんでしまうような「あいつ」。

わたしの同級生にも、夏休みの前まではまじめに大学に来ていたのに、九月になるとばったり姿を見せなくなり、そのままそれっきりになってしまった女の子がいた(あとから「あの子は旅芸人と駆け落ちしたらしい」という噂が流れた)。

『ひとでなし』に登場する、長らく小学生の教師を続けているセミ先生は、次のように語っている。

「これだけ子どもとつきあってると、いろんな運命があるよ。事故や病気で私より先に亡くなる子もいるし、自ら終える子もいるし、派手に輝く子もいれば、地味に充実してる子もいる。不思議だよ、子どものころからは予想もつかない運命をたどる子もいっぱいいるんだよな」。

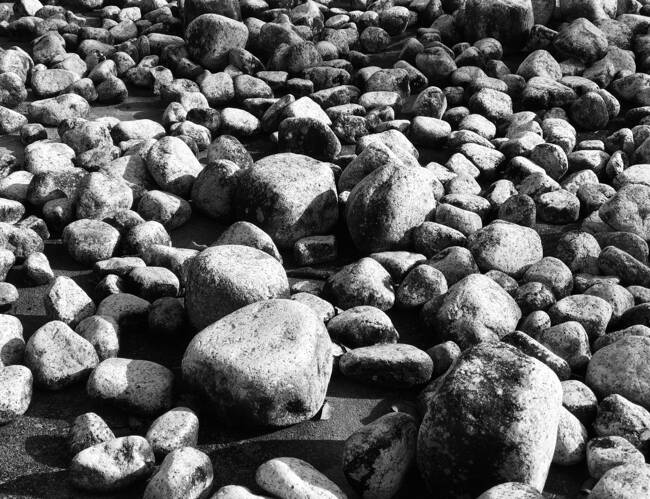

人生の要所には、覗き込めば否応なく引きずりこまれてしまうような穴が開いていて、突然いなくなった人たちは、そのどこかの穴に嵌まりこんでしまったのではないか――わたしは昔からそのような妄想にとりつかれることがある。もちろん「いなくなった」というのは、あくまでもわたしから見たときの話で、彼らは彼らでその後の人生を生きているのだろう。だが自分の足元にも、怖くてまだ覗き込むことすらできない、暗い穴の存在を感じるときはある。それを考えると、いまここにいるのはほんとうにたまたまで、わたしは違う運命を辿る可能性だってあったのだ。同じことをもう一度やってみろと言われても、それは決してくり返すことのできない、偶然の積み重なった結果でしかない。

そのこととは直接関係ないもしれないが、若いころはふしぎな事件に巻き込まれることがあったし、見ず知らずの人から話しかけられることも多かった。

大学一年の冬。当時仲間うちで流行っていた一眼レフのカメラを手に入れ、空いた時間ができると電車に乗ってはどこかの駅で降り、気の向くままに歩き回っては周りの風景を撮影していた。

そんなある日、池袋にある東京芸術劇場の前で、いつものように道行く人や、そこにいる鳩などを撮っていると、向こうから長いあごひげを蓄えた中年男性が、「いいカメラ持ってるね」と近づいてきた。彼は有名ミステリ作家・Mの友だちだと言い、Mの書いたエッセイをコピーして一枚に貼り合わせたものを、鞄の中からごそごそ取り出してきた。

「ここに書かれているの、僕なんだ」。

彼はエッセイの中で、「大学時代の友人で考えていることが面白い、ケレン味のある人物」として紹介されていた。わたしは「ケレン味のある」という言葉の意味がわからなかったが、男性の風貌からして、まあ怪しいといったくらいの意味なのだろうと想像した。彼はMとの付き合いについて語ると、「いま、小説や芸術に関心のある連中が僕のところに集まっていて、自主的に勉強会のようなものを開いているんだ。よかったら一度君も来てみないか」と誘ってきた。

わたしは少し考えて、「そういうのはちょっと……」と言ったのだが、その言葉は彼の耳には入らなかったようで、「君よりは少し歳の上の人が多いけど、みな気のいい連中だよ。お金とかそういうのも貰っていなくて、あくまでも意見を交わす会だから、一度来てみるといいよ」と、少しずつ誘う声に熱が帯びはじめる。彼の存在には人を妙に惹きつける力があって、頭で考えていることとは裏腹に、もう少しだけ話を聞いてみてもいいかなと思わせるところがあった。

少し間があいたとき、わたしは意を決して「時間がないから、もう行かないと」と言った。彼はわたしの目をじっと見ると、自分の名前と電話番号が印刷された小さなカード、それに先ほどのエッセイを差しだし、「気が向けば電話してよ」と笑った。

「一人で写真を撮っているだけではダメだぜ。誰かの目を通して、お互い充分に語り合わないと、いいものは生まれてこないんだ」。

結局、彼に電話することがなかったのは、わたしの臆病な性格が幸いしたのかもしれない。彼の存在が、人生に穿たれた穴であると言いたいわけではないが、わたしはそのとき小さな分かれ道を、いまいる方向に少しだけ進んだのだろう。そのとき電話して、彼のサークルに入ることだってできたのだから。

その後働きはじめ、いまの仕事が面白くなってくると、そうしたよくわからない出会いはなくなった。その代わり、無理をしなくても一緒にいられるような知り合いが増え、気がつけば自分の人生は、いつの間にか引き返せないところまで来ている。

でも、わたしは思うのだ。

いまもわたしのいる道には、違う世界に通じる穴が開いていて、いつでもそれを選ぶことができる。お前はほんとうは、そちらの道を歩いていてもおかしくはないのだと。

今回のおすすめ本

『積ん読の本』石井千湖 主婦と生活社

あなたはそれを罪と感じるか。それともいまだ触れていない〈可能性〉と考えるのか。12人の本読み巧者に訊く、積ん読の哲学。それは本とは何かという問いでもあった。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年2月6日(金)~ 2026年2月24日(火) 本屋Title2階ギャラリー

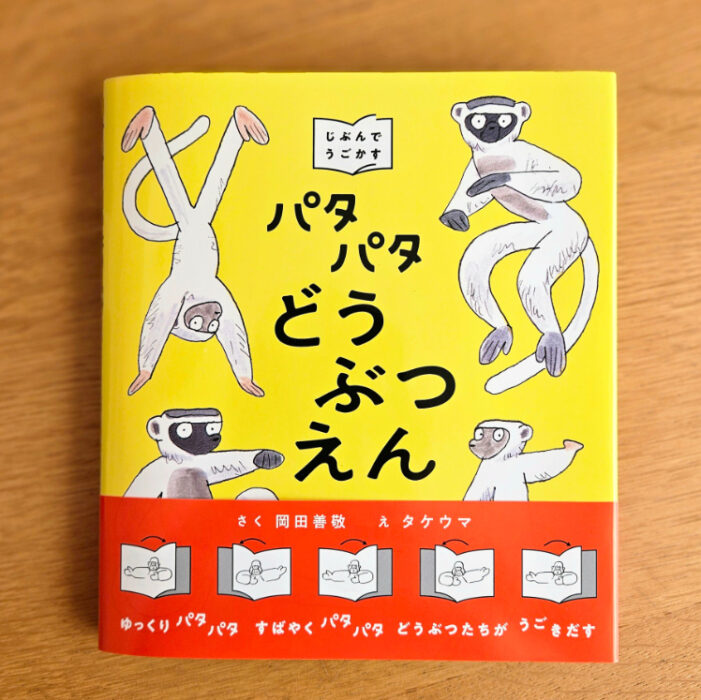

『パタパタどうぶつえん』(岡田善敬 作/タケウマ 絵/ブロンズ新社刊)の出版を記念して、原画展を開催いたします。原画の展示をはじめ、お二人の書籍やグッズの販売、タケウマさんの複製原画の販売も行います。ぜひ足をお運びください。

◯2026年2月27日(金)~ 2026年3月16日(月) 本屋Title2階ギャラリー

霧やもやをテーマにした新作の版画展。霧に包まれた幻想的な風景や、ぼんやりと現れたり消えたりする幻のようなものをイメージして描きました。今回の展示では、版を分けて奥行きを出し、輪郭をぼかして刷ったりするなど、あらたな制作方法にもチャレンジしています。

版画の展示・販売のほかに、これまで作ってきた手製本やポストカードなども並びます。ぜひご覧いただけましたらうれしいです。

◯2026年3月12日(木) 19時30分スタート/21時頃終了予定 Title1階特設スペース

これまでの本屋、これからの本屋

これまでの本屋、これからの本屋

『本のある場所を訪ねて』刊行記念 南陀楼綾繁トークイベント

編集者・ライターとして35年以上にわたり出版の現場に携わってきた南陀楼綾繁さんの新刊『本のある場所を訪ねて』(教育評論社)が発売になりました。2019~2025年にかけて各地の書店や出版社を訪ね歩き、そこで働く人たちの声や営みを記録した1冊です。

本書の刊行を記念して、「これまでの本屋、これからの本屋」と題した対談を行います。

かつてはチェーン店の書店員、そしてこの10年は本屋Titleを営んできた店主の辻山を相手に、本屋とはどのような場所であり得るのか、そしてこれからどう変わっていくのかを語り合います。

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。