同性婚の法制化は実現してほしい。でも同時に考えておきたいのは、大切な関係を「結婚」という枠におさめたくないのに、制度上そうせざるえない場面が多いこと。結婚制度に入る人にだけ恩恵が大きいということ(「同性カップルと事実婚、法律婚は、権利がこんなに違う一覧」参照)。結婚だけを特権化しない、誰もが自分らしい人生を歩むための制度設計に向けて社会学者の志田哲之さんにご寄稿いただきました。

「するのが当たり前」ではない結婚

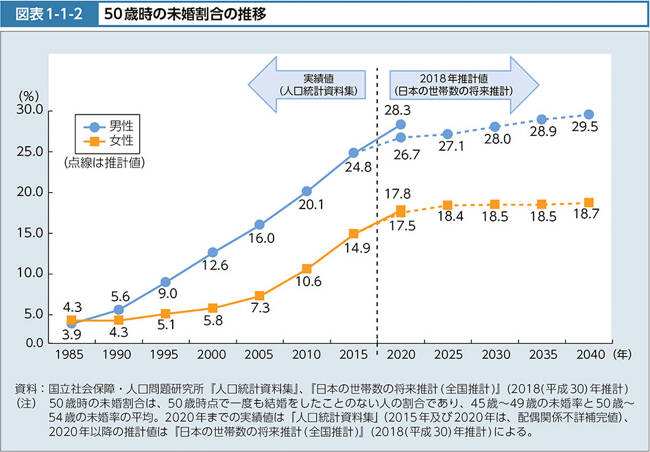

「50歳時の未婚率(旧:生涯未婚率)」の上昇に歯止めがかからない。

敗戦後まもなくの1950年のデータによると、日本の50歳時の未婚割合は男性が1.46%、女性が1.35%であった(内閣府,「平成9年版 高齢社会白書」)。ほぼすべての人が一度は結婚経験を有するような「皆婚社会」が出現し、ここから結婚とは「してあたりまえ」だという考えが共有されるようになった。これが「皆婚規範」である。

その後、この50歳時の未婚割合は長い時間をかけて微増していったものの、顕著な変化があったとはいいがたかった。ところがバブル経済が崩壊(1991)するやいなや未婚率は増え始め、その後も遠慮の気配もみせずにすくすくと上昇し続けている(下図)。

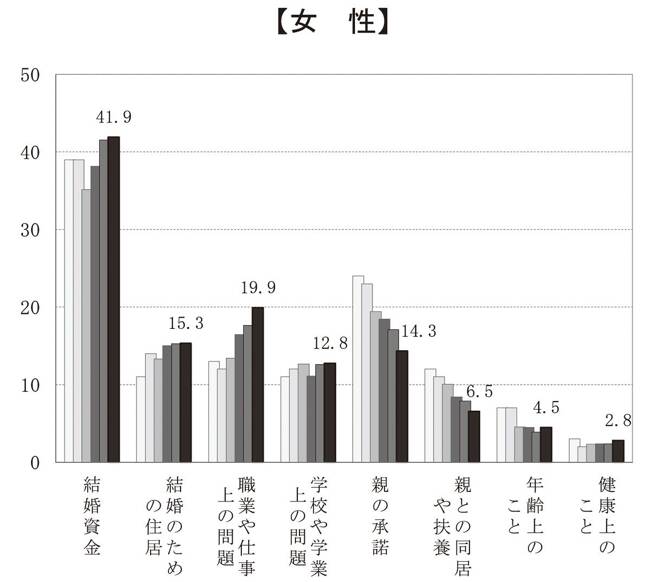

50歳時の未婚率の上昇には、一向に改善しない日本経済とそれに伴う就業・賃金の底這いが大きな影響を与えていると考えられている。国立社会保障・人口問題研究所によって2015年に実施された「第15回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」の結果からそれを知ることができる(下図)。

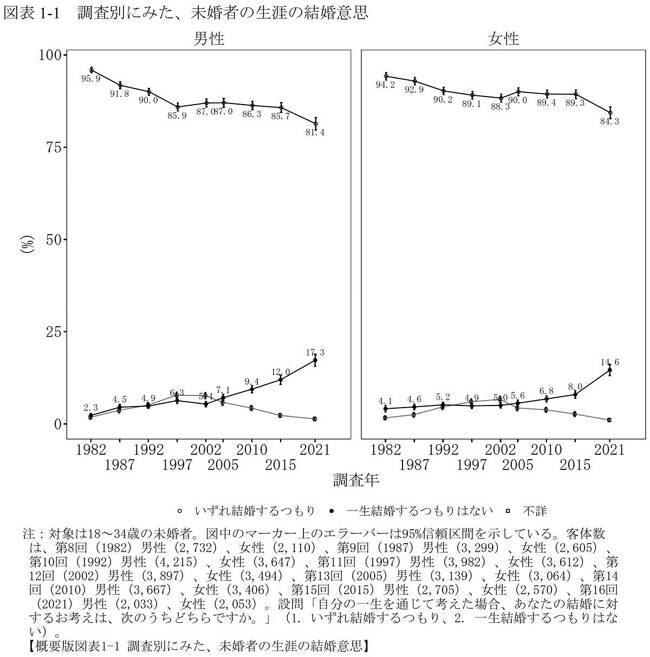

調査時、18歳から34歳の独身者男女に対して行われた結婚の意思に関する質問の回答は、「いずれ結婚するつもり」については、1987年実施の第9回調査から比較すると男性はわずかずつ下降、女性はほぼ横ばいであり、「一生結婚するつもりはない」については微増傾向にあった。

そして結婚の意思がある未婚者に、「一年以内に結婚するとしたら何か障害があるか」を尋ねたところ、「結婚資金」を挙げた者が最も多かったという。ただ結婚資金については上昇傾向が見られるものの、1987年実施時より常に障害の第一位を維持し続けている。とはいえ、「結婚のための住居」や「職業や仕事上の問題」の上昇も考慮に入れると、結婚願望を持ちながらもお金も時間もないといった未婚者の姿が見えてきそうである。同時にこれは「若者が金も時間も持っていれば結婚していた」といった「たられば」論が顔をのぞかせてくるだろう。

バブル経済の崩壊が与えた「結婚」への影響

もちろん、「若者なんてのは、いつの時代だって金がなかったもんだ」と、南こうせつの「神田川」を想起しながらこぼしたくなる人もいるかもしれない。

「神田川」が発売された1973年当時の日本は高度経済成長期を終え、安定成長期へと転換するころであった。たしかに当時の学生もお金はなかったであろう。また就職してしばらくしてもなお、多額の賃金を得ていたわけでもなかっただろう。しかしながら、当時の若者は「正社員」として雇用され、その後賃金の上昇が期待できた。つまり「若い時の一時の貧乏」だったのであり、貧乏という我慢はやがて報われることが約束されていたのだ。これはいわゆる「日本型雇用」に含まれる、正規雇用をベースにした終身雇用と年功序列型の賃金が機能していたからであった。

日本経済はその後、安定成長期(1973~1986)からバブル経済期(1986~1991)へと移行した。バブル経済期においてはアルバイトの求人が多く、時給も高かった。上手にアルバイトを選べば大卒の初任給よりも多額の賃金を得ることが可能であった。それゆえ拘束の多い正社員に就くよりも、アルバイト生活を継続した方が縛りのない、自由な生活を謳歌できるといった気風も見られた。「フリーター」という言葉が生まれたのもこの頃である。

またバブル経済の爛熟期とでもいえる1990年前後の結婚式がどうであったかというと、これは社会学者である志田基与師『平成結婚式縁起』に詳しい(志田基与師 1991)。

詳細は省くが、目次を見るだけで当時の結婚式のありようを感じ取ることができる。

第二章のタイトルは「四兆円の結婚式マーケット」であり、第二章第一節のタイトルは「一組七〇〇万円の結婚費用」とある。さらにその後の項には「新郎新婦の年収を上回る」「新生活の準備に三〇〇万円」「新婚旅行は海外一週間一二〇万円」といったタイトルが挙げられ、この節の最後の項のタイトルは「意外と健全な収支」で終わる。つまり、結婚にまつわる費用の総額が700万円であっても「大きな負担」とはならない時期が30数年前にはあったのだ。

敗戦後の「皆婚社会」の登場からバブル経済が崩壊するまで、一定の年齢を超した独身者は奇異な人物として見られがちであった。むろん「皆婚規範」が強固に働いていたからである。とりわけ男性は「結婚してこそ一人前」といった評価基準が暗黙のうちに存在しており、出世にあたっては結婚していることが条件の一つになっていると噂されるような職業さえあった。

「結婚してこそ一人前」といわれた男性の結婚相手となった女性はどうだったのだろうか。

バブル経済が始まった1986年に施行された「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下:男女雇用機会均等法)」と結婚の関係に触れておきたい。

かつての女性は学卒後、数年間働き、結婚や妊娠・出産を機に退職することが通例であった。「OL(オフィスレディ)」という言葉が表わすように、女性は職場の添え物的存在であった。退職後に再度仕事をするにせよ、それは子育てが一段落したころであって、正規雇用であった前職とは異なり、非正規雇用のパート労働に従事し、夫の扶養家族から外れない程度の額を稼ぐのがせいぜいであった。いわゆる「103万円の壁」は女性の自立に対し高くそびえ立っていたのである。

「男女雇用機会均等法」により、性別による雇用枠が撤廃され、「総合職」「一般職」といった新たな雇用枠が設定された。総合職は企業の主力を担い、職位や賃金の上昇が備わる枠で転勤もあり、末は役員や社長にまで到達可能。これに対して一般職は、原則転勤なしであるが、仕事の内容は総合職の補助や定型業務が中心であり、職位や賃金の上昇に制限があった。

かつてないほどの高賃金を得ることができたバブル経済期において、男女雇用機会均等法に基づく女性の労働市場進出に対して実は驚くほど大きな逆風が吹いた。「結婚すれば夫の稼ぎで何不自由なく生活が送れるのにもかかわらず、生意気だ」「結婚するまでの腰掛けであるのに総合職として育成するのはコストの無駄だ」いったフレーズは代表的なものであろう。

男女ともに同じ学歴を有していても、総合職に就けず、一般職に就くことを余儀なくされる女性がたいていであった。女性が総合職に就き、結婚後もなお男性と対等に仕事をすることを男社会は許さなかったのである。結果的に「男女雇用機会均等法」施行によって、仕事と家庭のあり方が大きく変わった女性はかなり限定的であったと考えられる。すなわち法は施行されたが、家事や育児のほとんどを女性が担うといった性別役割分業の解体にはほとんど効力を発揮しなかったのである。

しかしバブル経済崩壊後、この様相は一転する。人件費の大幅カットが行われたのだ。

まずこの犠牲となったのは一般職枠である。個人の才能を問わない「補助的・定型的な業務」は正規雇用から非正規雇用に置き換えられた。女性の貧困のセッティングが行われたのである。終身雇用が奪われただけでなく、かつての「正社員」に与えられていた研修や福利厚生、社会保障等々のさまざまなベネフィットを得られなくなった。不景気が続く中、この犠牲は男性にも及ぶに至った。男性の非正規雇用化の顕在化である。いったん非正規雇用に就くと、その後正規雇用に就くことはなかなか困難であった。

ならば正規雇用に就けば、低所得に喘がずに済むのかといえばそんなことはない。21世紀に入ったころ、「ブラック企業」という言葉が名を馳せたことを思い返せば簡単に分かることである。もはや狭き門となった正規雇用を通過した若者に待ちかまえていたのは、正規雇用の座を失いたくない立場につけこむ、合理的で冷徹な経営者のまなざしであった。

非正規雇用者にとって、上記のバブル経済期のような結婚費用の捻出は当然不可能である。もちろん、制度としての結婚は婚姻届を役所に提出し受理されれば可能だが、挙式や披露宴、新婚旅行を割愛し、共同生活を送ろうにもその資金の用意さえままならなくなってしまったのである。このような状態が長期化し、その結果が「第15回出生動向基本調査」に現れたと考えられよう。

「人生」に結婚を含めない時代へ

続く「第16回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」は2021年に実施され、結果概要は2023年9月に公表された(下図)。

結婚の意思の変化について、前回は「微かな」といった表現を用いたりもしていたが、第16回の結果では、未婚者による結婚の意思は「明らかに」変化しているとの印象を受ける。「いずれ結婚するつもり」の減少と「一生結婚するつもりはない」の増加はグラフから顕著に確認できる。

本調査はこれまで5年ごとに実施され、第16回実施については新型コロナウィルス禍によって1年遅れで行われたとのことである。その1年間を加味したとしても変化は明らかのように感じられる。

解釈はいろいろできるだろうが、筆者には「もう希望を持つことすら諦めてしまった」若者の姿が映し出されたように思われた。どれだけ時が経っても改善されず、今後もなお改善の兆しがほとんど見えてこない時代において、「お金も時間もない」若者が結婚の意思を持ち続けても何もよいことはないのだ。それどころか持ち続けることによって得られるのは絶望になってしまったのかもしれない。

敗戦後の高度経済成長期において誕生した「皆婚規範」は、バブル経済崩壊から約30年の時間をかけてじっくりとていねいに風化へと導かれていったのである。そして今日結婚は「時間もお金もある」若者にとっては手に入れやすく、そうではない若者にとっては希望を持つことすら厭わしい事柄へとなってしまったような観がある。

かつての「生涯未婚率」は、平均寿命の伸長と多様なライフスタイルの肯定から「50歳時の未婚率」に名称が変更された。たしかにこれらを背景に「初めての結婚が60歳だって70歳だっていいじゃないか」と述べることもむろん可能である。可能だとはいえ、お金も時間もなく50歳まで過ごしてきた人々が、60歳や70歳になってお金も時間も手にするような日本社会の仕組みだとは現時点においてはとうてい考えられないことから、あまりに現実味のないフレーズだといえる。

「結婚しても/しなくても」自分の人生を生きるための制度とは?

このように「結婚」がライフコースの中に組み込まれない人々が増え続けても、制度としての結婚制度は依然として堅固なままである。そしてこの制度が保障する恩恵も堅固なままであり、結婚しない人に対して開かれてはいない。だがその一方で、結婚や結婚生活を人生の中に配置しない人々は増加し続けており、それは50歳時の未婚率の値によって確認できる。このような現状を「新たな不平等の出現」として把握する必要があるとここでは提案を試みたい。

一方、他国に目を巡らせてみると、たとえばヨーロッパではスウェーデンのサムボ法(1988年施行)やフランスのPACS(連帯市民協約:1999年施行)といったように、結婚制度はあるものの、結婚「ではない」制度によって国家が人々の結びつきを保障している。これらは結婚「ではない」制度であるものの、2者間における権利と義務を、とりわけ財産面に焦点をあてて取り決める制度である。

なかでもフランスのPACSは大変興味深く、2人の関係が性愛関係に基づかなくても、そして異性であっても同性であっても契約を締結できる。なぜこうなったかといえば、フランスの現体制のルーツにあたるフランス革命のスローガンが「自由、平等、友愛」であり、「友愛」の部分を繁栄させたからだといわれている。

人間とは性愛のみに生きる存在ではない。そもそもわたしたちが他者に抱く感情自体、恋愛感情や性的関心、友情といった言葉で表現されるのが常套であるが、実際にはもっと混沌としたものではないだろうか。50歳に至るまでに結婚してようがいまいが、性愛関係を持とうが持つまいが関係なく、自らが大切だと感じ、また相手も自分を大切だと感じていれば合意の上、契約を結べばよいのだ。

よって「友愛」精神を再評価したPACSは、わたしたち個々人間の関係の再検討を提案する、きわめて先進的な制度だともいえるだろう。

だが気になるのは、サムボ法もPACSもなぜか適用は2者間に制限されている点である。また双方の合意が必要となる点も気になる。

まず「友愛」を鍵として考えを展開していくならば、制度の適用を2者間に制限する必要はどこにもないだろう。「人生100年時代」といわれるような人生の長期化とともに、そして社会の進展とともに、わたしたちの出会いと別れの機会は加速度的に増加している。「結婚」や「家族」などの枠に収まらない出会いや別れも、多様なライフスタイルの実現とともに増加の一途にあるだろう。

そんな時代に到達した今、生涯を通じて大切な人、なにかを遺したい人を「結婚」や「家族」の外部に、場合によっては複数人有することは、別段不思議なことではない。もちろん、「結婚」や「家族」などの枠の内に収まる人もいるだろう。人間はひとりひとり、その人個人の唯一の人生を歩んでいるのだから異なって当然である。

続く合意については少々難しい。なぜならば、出会いと別れの機会が加速度的に増加しているといっても、これは万人に約束されているものではないからだ。意図したにせよせざるにせよ、孤独に生きる人々にとって他者との関係と合意を必須とする制度、その存在自体が煩わしく、しんどいものとなるかもしれない。これについては改めて検討する必要がある。検討にあたっては、2者やそれ以上の人々のつながりを前提とせず、個人単位で考える必要があるだろう。

皆婚規範が風化した現在、制度としての結婚は再検討の時期に入ったといえる。制度としての結婚には、さまざまな権利と義務がパッケージ化されている。既存のパッケージの利用を望む者は既存のパッケージを利用し、既存のパッケージではままならないとする者はこのパッケージをばらして活用できる制度を考案し施行することこそが、ひとりひとりの自由と幸福をより大きくしていくだろう。

[追記]

本稿は拙稿、志田哲之, 2022年11月,「結婚よ、さようなら」, 白澤社(植村恒一郎・横田祐美子・深海菊絵・岡野八代・志田哲之・阪井裕一郎・久保田裕之著『結婚の自由「最小結婚」から考える』第5章) から派生する議論に位置づけられる。

[文献]

※出版物

- 志田基与師,1991,『平成結婚式縁起』,日本経済新聞社

※Web媒体(いずれも2023.6.23確認)

結婚って何?の記事をもっと読む

結婚って何?

<第一弾>事実婚や別居婚、別姓に向けたペーパー離婚など、典型的な結婚制度や生活スタイルに不自由を感じ、自由な形を模索する人が増えてきている今、あなたにとっての「結婚」とは。

<第二弾>社会の意識の変化、要望があっても、“選択的”夫婦別姓や同性婚の法制化が進まないのはなぜなのか。「夫婦同姓」でないと認められない権利や利益とは? 夫婦別姓の各国事情は? 婚姻制度の不平等を考える。

- バックナンバー

-

- みんな結婚する時代は終わった…「結婚の特...

- 同性婚へのささやかな思い

- なぜ同性婚が必要か

- 事実婚ってぶっちゃけどんな感じ? いろん...

- 同性カップルと事実婚、法律婚は、権利がこ...

- 「結婚はこのままでいいのか?」法律で守ら...

- 「同性婚を認めない」のは「憲法違反ではな...

- 結婚はわからない~それでも日常を重ね、互...

- 新しい家族の形「拡張家族」の先に考えた、...

- なぜ最高裁は夫婦別姓を認めないのか?弁護...

- 尼の私がクリスチャン夫と結婚してはや10...

- 結婚は◯◯◯レスになったらもうおしまい~...

- 何も持たない結婚~いつか結婚も手放すかも...

- 眞子様と小室圭さんと近・現代の結婚観~結...

- 30年来のパートナーとは遠距離恋愛でも事...

- 夫は性格も価値観もすべてが違うから~理想...

- 結婚とジョギングは似ている~それは目的が...

- 同じ姓、同じ住居、同じ価値観、同じ幸せ…...