新型コロナウイルス感染症が8日、感染症法上の「5類」に引き下げられた。

5月8日付「朝日新聞」

いつ終わるとも知れない、この〈いま〉が延々続くかと思われた三年だった。

今年に入ると、新型コロナウイルスの「5類」移行がさかんにニュースで報じられるようになった。だが現実はもう少し先に進んでいたから、最初それを聞いても特に感慨にふけるということはなく、実感としては、ようやく法も追いついたのかといったくらいの軽い気持ち。

しかしそれも一つの区切り・儀式であることには違いがなく、いざその時を迎えてみると意外に安堵している自分がいた。どれだけマスク、ソーシャルディスタンスといった習慣には慣れても、行動制限されているという事実は残ったままだから、それが自主判断になることにより、少し肩の荷が下りたような気になったのかもしれない。

二〇二〇年春、最初の緊急事態宣言が七都府県に出され、社会が一斉に止まったとき、わたしは心の底ではほっとしていた。社会のスピードは制御する人もいないまま加速度的に早くなる一方だったから、強制的に止まってよかったくらいに思っていたのだ。

とにかく一度、そこから降りたかった。

だがそれは、異常な時期でもあったのだろう。

店という店は閉まり、街からは一時人の姿が消えた。わたしは毎日、がらんとした街を誰にも見られないように自転車で走り抜け、お客さんがいなくなった店に滑り込んだ。そして様々な手段により届いていた本の注文を作り、16時過ぎにやって来るヤマトの人に、密書を託すようにしてその本を引き渡すのである。まったくインターネットと運送屋だけが、当時は他の誰かとつながることのできる、限られたライフラインだったのだ。

それからしばらくすると、店は時短をしながら営業を再開したが、レジカウンターの前にはビニールが垂らされ、お客さんとの会話はそのビニール越しに限られた。テレビで言われていた通りカフェの座席数を減らし、店の入口には消毒液を常備する。自分が感染することも怖かったが、店をやっているものとしてはそれ以上に、なんとしてもこの店から感染者を出してはならないという覚悟でずっと気が張っていた。感染者を出してしまったら最後、この街ではもう商売が出来なくなるのではないかと思わせる空気が、二〇二〇年にはあったから……。

いまならそんなこともあったよねと済ませられる話も、たった三年前はみな真剣だったのだ。

それはやはり「異常な時期」としか言えないだろう。二〇二一年・二二年と進むにつれ、感染したという話も少しずつ周りの人から聞くようになり、わたしはその状況にも慣れていったが、慣れていくに従いまた何かを失いもした。

わたしはなぜこんな「近過去」をくどくど書いているのだろう? まったく自分の軽さには嫌になるが、それはこんな時期があったことすら、この先わたしは忘れてしまうだろうから……。ほんとうに飽き飽きし、息苦しくて嫌になったマスク生活も、それはわたしが自分で選んだものである。何ひとつだって忘れていいはずはない。

わたしはこの三年、自分では比較的正気を保てたほうだと思っているが、それはここに店があったから、そしてこの店に人が来てくれたからだろう。この場所に自分ではない誰かがいて、話をできる環境にあったことが重要で、たぶん一人だけでは乗り越えられなかったに違いない。ほんとうにありがとうございました。

この期間を経たいま、店の営業時間は以前に比べると短くなり(21時閉店だったのが19時半閉店になった)、定休日も第一火曜日が一日増えて月六回になった。そしてお客さんを入れてのイベントは、いまではほとんど行っていない。しかし仕事をしている時間が減ることはなくて、その中身はむしろ濃くなった気がする。それは本を紹介して、必要な人に届けるというこの仕事の本質が、よりはっきりとした時期でもあったから。これからは自分がやりたいことではなく、やらなければならないことに時間を使っていきたい。

二〇二三年五月。いまぱっと見たところでは、店に来るお客さんの六割はマスクをしていて四割くらいの人はしていない。そして店でマスクをしていない人を見かけても、特にドキッとすることはなくなった。日本社会は同調圧力が強いから、そうしたバラバラである状況を通しながら、それぞれが「自分とは違う考え方の人もいる」ことを身に沁みて感じ、尊重し合えるようになればいいと思う。

わたしはと言えば、相変わらず店ではマスクをしている。だが5月8日、レジカウンターを覆っていたビニールは外すことにした。ビニールを外してみると、この店ってこんなに広かったっけと思ったくらい視界が広がる一方、カウンター内の乱雑さがこれまで以上にはっきりと目に付くようになり、すぐに恥ずかしくなった。

今回のおすすめ本

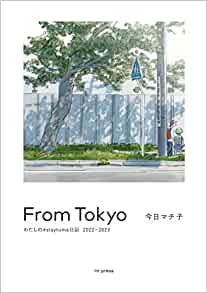

『From Tokyo わたしの#stayhome日記 2022-2023』今日マチ子 rn press

毎年この時期に発売されるようになった、漫画家の今日マチ子さんがコロナ禍の日常を絵と文で書き留めたシリーズの三冊目。最新刊の『From Tokyo』は2022年4月から2023年4月までの記録。『Distance』『Essential』『From Tokyo』と読み進めれば、年ごとに変わっていく社会の空気が思い出される。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。

◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート

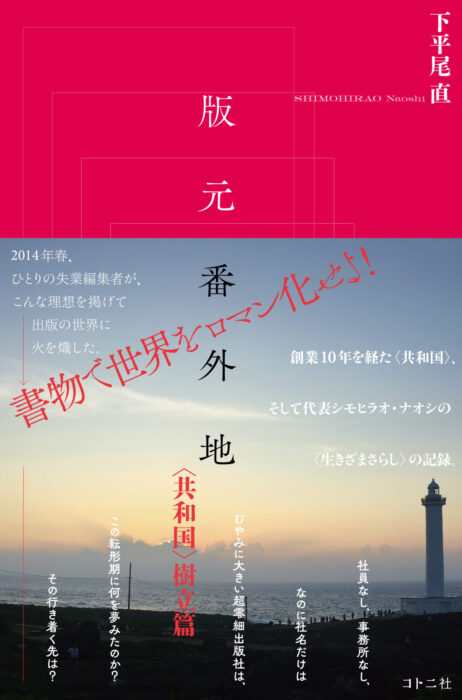

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント

2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

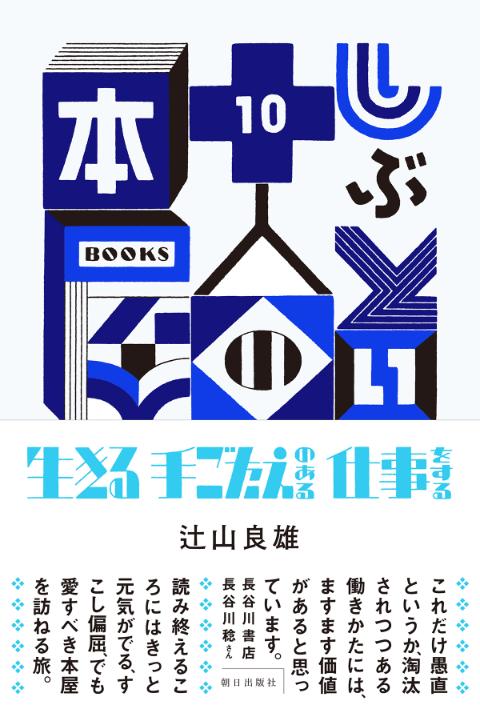

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。