(撮影:齋藤陽道)

言った本人は覚えていなくても、言われたほうはその言葉をずっと覚えていて、その人のそれからの人生における態度を決めてしまう――誰でもそんな言葉の一つや二つ、懐のうちに大切にしまっているのではないか。

わたしにとって「大器晩成」とは、そうした言葉である。

もっともわたしはその言葉を、話した本人から直接聞いたわけではなく、人づてに聞いただけなのだが。

「あんたよかったねぇ。大器晩成やって」

母と並んで歩いていた幼稚園からの帰り道、園長先生から言われたのだと、彼女はうれしそうにそう話した。園長先生とは普段交わることもほとんどないのに、いったいどこでわたしのことを見ていたのだろう。幼稚園児にとって園長先生は雲の上の人。言ってくれたのがそうした女性だったこともあり、わたしの中で大器晩成という言葉は、それ以降自分の道を照らしてくれるおまもりのような言葉になった。

わたしはその言葉を、何かの折にそっと懐から取り出し、少しのあいだじっと眺めては口に含み、そしてまた懐のうちにしまう。学校の成績が振るわない時は「大丈夫、わたしは大器晩成なのだから」と自らを納得させ、自分が少しも前に進んでいないと思った時も「いや、まだまだこれからだ」と、目の前の現実をしばし忘れた。その言葉の蜜は甘く、舐めているあいだは確かになぐさめられる心地がした。

その後わたしは大器にもならず、大した成熟もないままいまに至っているが、その言葉にしがみついていたおかげだろうか、自分らしくないことだけはここまでやらずに来ることができた。物心ついた頃にかけられた言葉が、ある意味のんびりとした自分を甘やかしてくれる言葉でほんとうによかったと思う。言葉はその人にとって魔法にもなれば、呪いにだってなり得るのだから。

わたしにその言葉を与えてくれた園長先生はもちろん、それを伝えてくれた母もいまではこの世におらず、「大器晩成」という言葉とわたしだけが残って、まだここに在る。

よく、人は一本の木に例えられる。人を圧倒する立派な木でなくても、その人らしい〈木〉として育っている人の姿を見かけると、よくぞここまでと、それだけで感嘆してしまう。

ヒトが木の年輪(バウムクーヘン!)のように精神年齢を重ねていくものだとしたら、現在の自分の魂の中にゼロ歳から今に至る自分がいてもおかしくはありません。

谷川俊太郎『バウムクーヘン』(ナナロク社)

谷川さんほど、変わらない自分を生きている人もいないように思うが、自分の中を覗いて見れば、もう消えたと思っていたあの頃の小さな〈わたし〉が、まだたよりない姿でそこにいるのだろう。そして、そのふるえる姿こそがあなたの芯なのだ。人が一本の木として育っていくためには、ほんとうの自分の声だけに耳をすます、頑固なところもまた必要なのかもしれない。

最近取材で、大阪の水無瀬にある長谷川書店を訪れた。そこに勤める長谷川稔さんは、ここにいながら同時にイリュージョンの世界にも生きている、少し現実離れしたところのある人だ。彼のことを木で例えれば、松や楠のような大木ではなく、一本の柳の木と言えるだろうか。いくら細く、柔らかく見えたとしても、折れることは決してない。

長谷川さんは、「店に来る人の人生がそこそこうまくいっていればいいな」という世界を望んでいる。とても平和で、小さな光景。彼にとって書店で働くことは、決して自己表現の道具ではなく、その小さな平和を実現するための、手段の一つなのだ。

お金や力のような価値を追いかけず、自分にとって大事だと思えることだけをやっていればよい――そんな長谷川さんの考えかたは「夢」のように聞こえるし、実際周りの誰かに話しても、あからさまに笑われることも多かったという。でも人知れずそのように思い続け、大切なことは大切なんだと行動し続けた結果、少しずつだがそれを肯定する人たちが現れはじめた。実は自分も同じように思っていたといったように……。

「ほんとうはみんな、そう思っているのやろ」

彼ははにかみながらそう話した。

そうした長谷川さんを見ていると、大器晩成とは何も歳を取ってから偉くなることではなく、自分の芯を忘れず、その人らしく育っていくことなのだと腑に落ちる。その人の中の固有なもの、循環する時間を生きているあいだに、少しずつだが自分の年輪も増えていくのかもしれない。

そうして育った〈木〉を「大器晩成」と言うのだろうし、そうした木の姿を見ることで、わたしたちの心も動かされるのだろう。

今回のおすすめ本

『桃を煮るひと』くどうれいん ミシマ社

本書でくどうさんは、様々なものを食べつくしている。あかるく、思わぬ角度から書かれたその体験が、読むものの記憶をリアルに呼び起こすのだ。

くどうさんは、食べることの一切を引き受けるようにして食べ、そして書く。読んでいてとても気持ちがよい。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年6月6日(金)~ 2025年6月24日(火)Title2階ギャラリー

きみまでのおさらい

きみまでのおさらい

井上奈奈『うさぎまでのおさらい』刊行記念展

2018年ドイツにて開催された「世界で最も美しい本コンクール」にて銀賞を受賞し、話題となった絵本『くままでのおさらい』。そのスピンオフ作品として制作された『うさぎまでのおさらい』が、このたび装いもあらたにビーナイスより刊行になります。今回の作品展では、この『うさぎまでのおさらい』『くままでのおさらい』とともに、2024年に刊行になったエッセイ集『絵本を建てる』の作品も展示します。

◯2025年6月28日(土)~ 2025年7月14日(月)Title2階ギャラリー

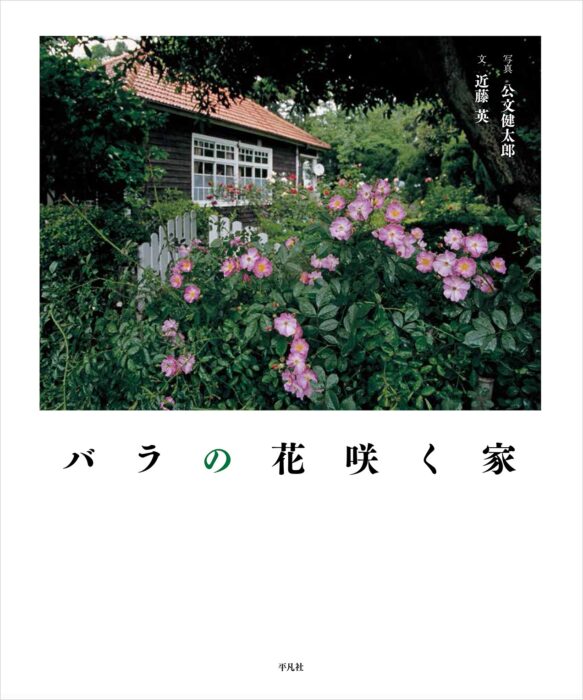

Titleからほど近い阿佐ヶ谷にあった、大正末期に建てられた文化住宅・旧近藤邸。そのたたずまいは宮﨑駿監督の著書『トトロの住む家』のなかでも取り上げられました。緑に包まれ、静かに時を刻んできたこの家の在りし日の姿を活写したのが、このたび刊行された公文健太郎さんの写真集『バラの花咲く家』(平凡社)です。旧近藤邸は残念ながら2009年に不審火で焼失してしまいましたが、美しい写真プリントで、多くのひとに愛されたその姿があざやかに蘇ります。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】NEW!!

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】

「はたらき」を回復する /〈わたし〉になるための読書(5)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第5回。人の流動性が高まる春、さまざまな仕事とその周辺についての3冊をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。