レジで本を売るときは、さもあたりまえのような顔をしてお客さんからお金を受け取っているが、「これ、ほんとうにお金をもらっていいのだろうか」と、自分のやっていることにふと疑問を抱くことがある。妻がいるカフェでは、ケーキを粉から作り、コーヒーは豆を挽き手淹れしているので、それに対してお金をもらうことは理解できる。しかし自分ではない誰かが作った本をそのまま渡し、その対価としてお金を受け取るのは、何かズルをしているようでうしろめたいのだ。

わたしは人を騙してお金を儲けているのではないか。そのようにいつも思っているわけではないけれど、そうした気持ちは拭いきれるものでもない。

しかし先日、もう少しこの商売を続けていてもいいのかなと、来店したお客さんから勝手に励まされたことがあった。

「よかった、この本探してたんです。どこにも売ってないから……。ほんとうにありがとうございました」

お客さんのほとんどは、何も話さずに会計を済ませるが、その女性はよほどうれしかったのだろう、満面の笑みでそのように言ったかと思ったら足早に帰っていかれた。彼女が買ったのは、個人が制作しているリトルプレス。値段で言えば五百円の商品だった。

本屋とは、いつか来る誰かの代わりに本を買い、それをその人に手渡す商売なのかもしれない。手元に残った五百円玉を見ていると、そのように納得がいった。その本を売って儲けたお金は百五十円。実にみみっちい話で涙が出てくるが、我々は日々それを積み重ねて、商いにしているのだ。

先週まで店のギャラリーでは、牧野伊三夫さんの絵本『十円玉の話』の出版記念展を行っていた。『十円玉の話』は、十円玉が人の手から手へと渡る光景を描いた、ゆったりとした絵本。話の筋だけを追えば、なぁんだとそのままやり過ごしてしまうかもしれないが、傍らに置いて何回も眺めているうちに、次第に頁の前を立ち去りがたくなってくる。そうした本は、なかなかない。

展示では十円玉にちなみ、牧野さんお手製の「十円玉の貯金箱」を販売した。空き缶に和紙を貼り、色を塗るなどして手をかけたものは八百円。丈夫なプラスチック容器に、ラベルを貼ったものは三百円。そして、豆腐を入れるプラスチック容器を貼り合わせただけのものは百円……。期間中わたしはなぜか、その百円の貯金箱のことがいちばん気に掛かっていた。何よりそれは、「商品」には見えなかったから。

結果として、その百円の貯金箱を買った人はひとりいた。その人は定期的に店に来てくれるデザイナーのTさんで、「いや、これはいいですよ」と声をはずませ、百円を支払うとうれしそうに帰っていかれた。たよりなく見えた豆腐の容器が、お金に変わった瞬間。彼がいちばん、この本の気分を理解していたのかもしれない。

展示の終了後、牧野さんは残った三百円と百円の貯金箱を、「本を買った人にでも差し上げてください」とそのままくださった。売り上げはその場で三等分し、お手伝いの人と分けていらっしゃる。展示をして本も売ろうと集まったわたしたちだが、牧野さんの人柄のおかげだろうか、その時お金儲けでは語れない、不思議な場所に立っていたのだと思う。

会期中わたしは、たくさんの貯金箱の中から八百円のものを選んで買った。そのように伝えると牧野さんは、「きっといいことありますよ、お金が貯まるとかね」と、うれしそうに笑った。

今回のおすすめ本

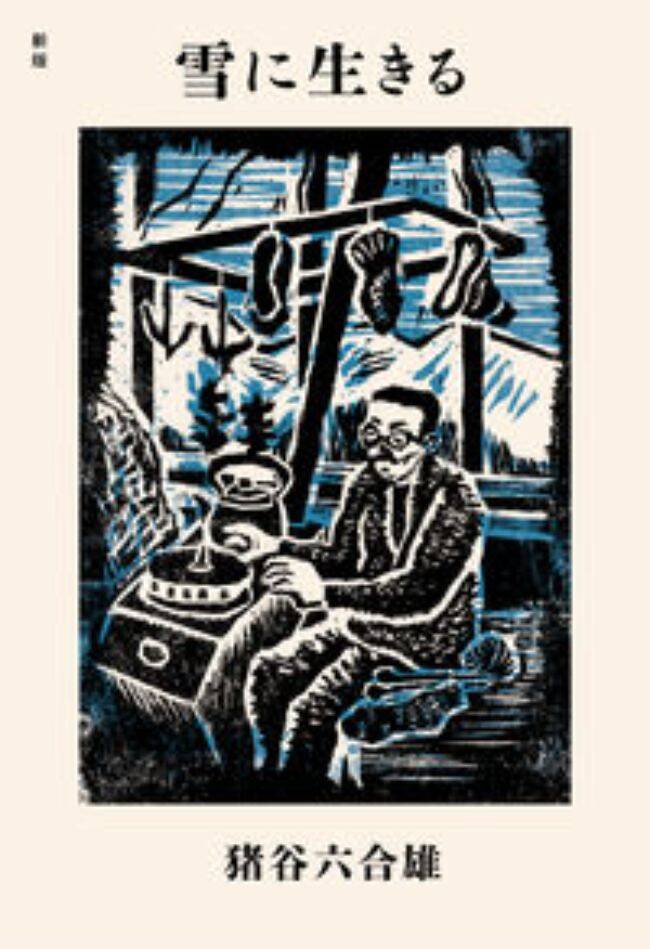

赤城、千島、乗鞍と自然の麓で過ごしながら、山小屋、靴下編みと何でも自分で作ってみる人生。とにかく晴れやかで、気持ちのいい文章に、生きる力が湧いてくる。装画は牧野伊三夫さん。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

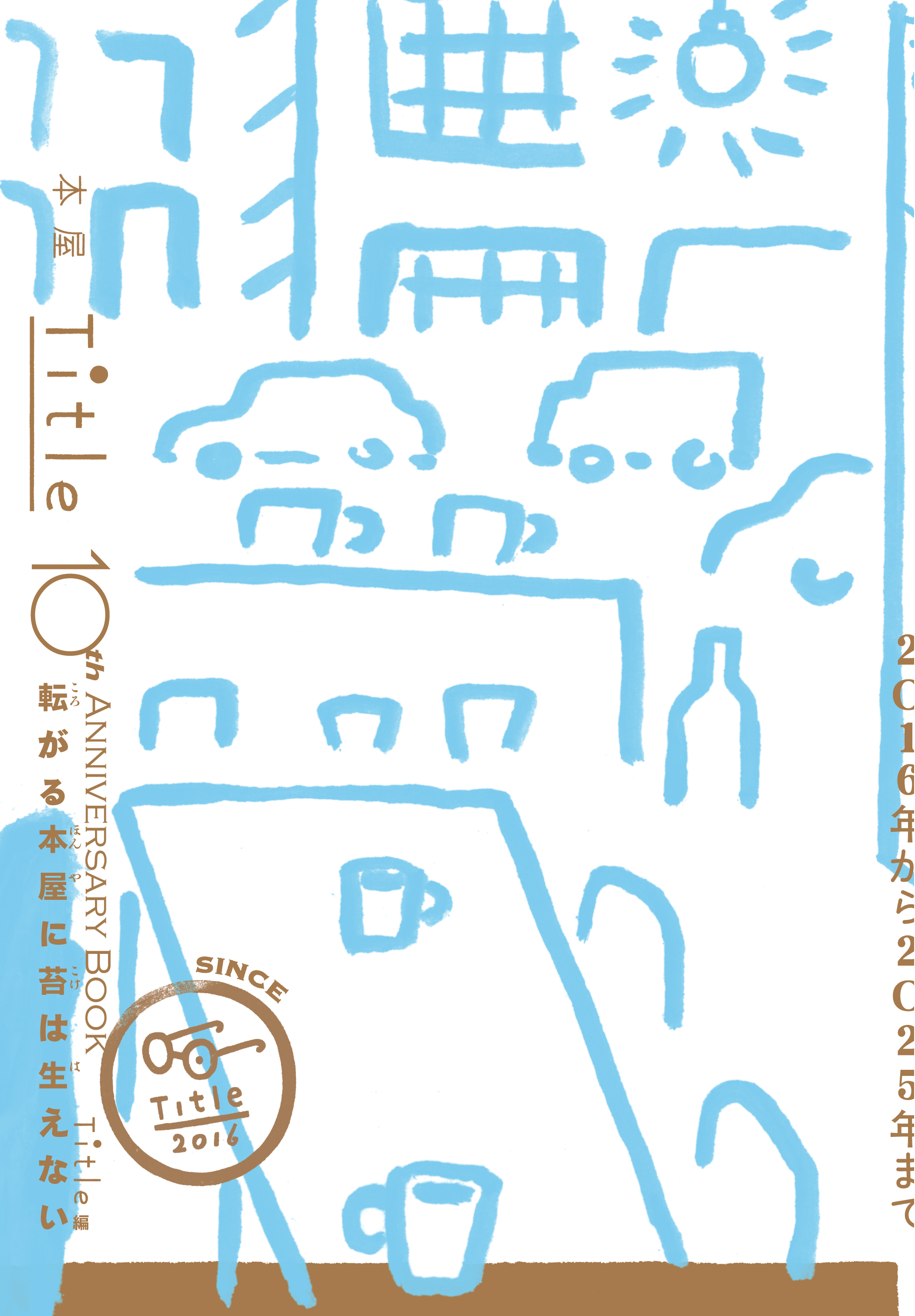

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」