児玉は恋人との別れを「これで良かった」と自分に言い聞かせて日本を発つ。それでもどこか腑に落ちない。2人の別れの真相とは・・・。

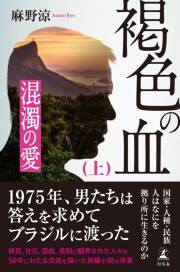

『死の臓器』がドラマ化され、高橋幸春の名義でも潮ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞した作家・麻野涼さんによる長編小説『褐色の血』。

その序章にあたる『褐色の血(上) 混濁の愛』の発売を記念して全5回にわたって冒頭を特別公開します。(#1から読む)

* * *

第一章 別れ

半年ほど前まで児玉は自宅と朴美子の家を往復する日々を送っていた。

その夜は二人ともかなり酔っていた。美子の家は西武池袋線S駅から歩いて十分もかからない閑静な住宅地にあった。手広く不動産業を営む父親が所有する家で、彼女はそこに一人で住んでいた。鈍い金属音を立てる小さな門扉を開けると、二、三メートル先に玄関がある。家の中に入ると人気のないひんやりとした空気が澱んでいる。真っ直ぐに廊下が延びていて、右手に応接間、左手にはキッチンやバス、トイレが並んでいた。美子は廊下と二階に通じる階段のライトを点けた。二階に彼女の寝室があり、美子の趣味なのか、絨毯もベッドも部屋のインテリアは黒が基調のデザインで統一されていた。

寝室に入るとステレオのスイッチを入れ、ボリュームを下げてジャズのレコードをかけるのが、彼女の習慣だった。ステレオの横にはビニールのケースにしまわれた琴が壁に立てかけてある。正確には伽耶琴だが、美子はもう何ヶ月も稽古をしていないのか埃が積もっていた。

倒れ込むようにして児玉は彼女のベッドに横になった。美子はすばやく着替えるとパジャマ姿でベッドにもぐり込んできて、いつものように俯せになってタバコを吸い始めた。児玉はパジャマのボタンを外し美子の胸をまさぐった。

「ショートホープ一本吸う時間も待てないの」

美子が煩わしそうに言った。児玉は聞こえないふりをして、美子の豊かな胸を揉んだ。美子は相変わらずタバコを吸い続けたが、児玉の手が自由に動くように体を横向きに変えた。彼女の吐く煙が、児玉の顔に直接かかる。児玉には喫煙の経験がなく煙にむせた。

「ねえ、一度も吸ったことないの」

「ああ、ない」

「吸ってみない」

美子はタバコを児玉の口に差し込もうとした。

「やめてくれ。俺はタバコの臭いが嫌いなんだ」

アルコールを受けつける者とそうでない者がいるように、児玉はタバコだけは吸いたいと思ったこともなかったし、吸ってみようという好奇心も湧かなかった。タバコを受けつけない体質だと自分でそう思い込んでいた。アルコールの方は日本酒でもウィスキーでもバーボンでも、分解する酵素が人より多いのかかなりの量を飲んでも、意識を失うということはなかった。

児玉は美子の胸に顔を埋めるようにして、彼女の吐く煙から逃げようとした。枕元の小さなランプに映し出される美子の肌は透き通るように白かった。

「きれいな肌だ」

児玉の唇がその白い肌を這っている。

「私を抱いた男は皆、そう言うよ」

児玉を挑発するように美子が言った。児玉は美子の乳首を吸った。美子の呼吸が荒くなる。美子はベッドから身を乗り出すようにして、灰皿にタバコを押し付けた。

美子は甘えるように児玉の首に両手を絡ませ唇を重ねた。

電話が鳴った。ベッドから抜け出して美子が受話器を取ろうとする。児玉がそれを制止した。

「こんな夜中の電話、出るなよ」

「だめよ、アボジ(お父さん)かも知れないから」

美子が受話器を取った。

「はい、朴です」

取った瞬間、美子の表情が曇る。父親でないのは児玉にもすぐわかった。

「また、あの男か」

美子が電話に応対しながらうなずく。二年前まで、朴美子と付き合っていた男からの電話だった。彼女の家に泊まるようになり、時折かかってくる電話が別れた男からのものだとすぐにわかった。彼女の苛立つ口調や言葉の端々にそれが表れた。

「電話するのはもう止めてと言ったでしょう」

相手の怒る声が受話器から漏れてきた。児玉は相手が高校の教師だということ以外何一つ知らなかった。しかし、二人が別れた理由ははっきりしていた。児玉がその男から美子を奪ったのである。奪ったという言葉は適切ではないかもしれない。美子に恋人がいたことを知ったのは親密な関係になってしばらくしてからだった。

「それ、どういう意味……。ヴァージン面するなってどういう意味なの」

美子はシーツを撥上げてベッドの縁に座った。タバコをくわえると空いた手で火を点けた。ライターを床に放り投げると、児玉に灰皿を取ってと目で合図した。美子はしばらく声を荒らげて話し続けた。

「もう電話しないで下さい」

そう言うと美子は受話器を置いた。美子は下を向き俯いたままだった。

「風邪を引くぞ。ベッドに入れ」

児玉に促されて髪をかき上げながらベッドに潜った。かき上げたその瞬間、涙ぐんでいる美子の顔が見えた。児玉は気づかないふりをして美子を抱き締めた。美子は児玉の胸に顔を埋めて男の体臭を嗅いでいるようにみえた。

悲しい時や寂しい時は、そうしながら一人でないことを美子は確かめていたのかもしれない。児玉にはそう思えた。児玉は美子の肩まで伸びた黒い髪を何も言わず撫で続けた。

美子は男を挑発するようなセックスをいつも求めてきた。美子は児玉の胸に顔を埋めていたが、落ち着いたのか唇を児玉の胸に這わせ始めた。手は児玉の下腹部をまさぐっている。

児玉が微かな呻き声を上げる。美子はさらに手の動きを早める。児玉はその手を振り払うと彼女を組み伏せた。彼女の唇を吸い、胸を愛撫する。美子の呼吸は乱れ始めるが、美子は手の動きを止めずに一定のリズムで上下運動を繰り返している。虚ろな目をしながら児玉の顔を見つめ、快楽にのめり込んで行く男の表情を楽しんでいるかのようだ。

唇を美子の豊かで弾力のある胸に運ぶ。胸から腹部、背中に唇を這わせた。美子の肌は白くホクロが多かった。そして児玉は美子の最も敏感な部分にそっと唇を押し当てた。美子の呼吸がさらに荒くなり、喘ぎ声に変わる。その瞬間、美子はカッと目を見開いて、突然体を起こした。

「児玉君、寝て」

高校を卒業したばかりの美子は彼のことを「児玉君」と呼んでいた。美子が精一杯、背伸びをして子供ではないと主張するために、意識的にそう呼んでいるのだと最初の頃は思っていた。

しかし、児玉が思っていた以上に性的には大人で、男にリードされるセックスをいつも拒否していた。美子の望むように児玉がベッドに大の字になると、美子は男性自身を口に含み、上目遣いに児玉の表情をうかがっていた。美子は児玉の耐える表情を明らかに楽しんでいた。

冷たいガラスのような視線に耐え切れず児玉は美子の髪を強引に摑むと、引き離し美子の顔を見つめた。瞳は何かを訴えるように潤み、唇は唾液でだらしなくぬれていた。髪を摑んだまま児玉は唇を重ねる。再び美子を下に組み伏せると、児玉は美子の中に深く入った。喘ぎとも溜め息ともとれる微かな声を美子は上げた。

児玉は美子の胸を愛撫しながら、一定のリズムで腰を前後させた。美子の視線が宙をさ迷う。次第に腰の動きが激しくなる。その動きに合わせて美子も腰をくねらせた。

「まだいかないでね……。男のやさしさって寝てみるとわかるものよ」

児玉は果てそうになる衝動を懸命に堪えていた。それを十分に知りながら、彼女は腰を微妙に動かし、その一瞬へと児玉を追い込んでいった。美子は自分の快楽を少しでも長く持続させるために、児玉に忍耐を要求しているわけではなかった。自分自身も快感に耐えながら、美子は自分の意のままに男を動かし、果てそうな男の苦悶の表情を見て楽しんでいた。それが美子のセックスだった。

児玉が動物の咆哮にも似た声を上げた。半ば閉じていた美子の瞳が再び大きく開かれた。

「外に出してね」

「わかっている」

美子は妊娠することを極端に恐れているが、コンドームを使うことを嫌った。美子は快楽の絶頂に、彼女の腹部に白い液体を放つ男の空しそうな表情を、いつも冷徹な視線で見つめていた。

肉体的な一体感を覚えながら射精するという男のオーガズムを奪うことによって、彼女は悦楽を得ていた。男からオーガズムを奪うことに、彼女のセックスは情熱が注がれた。

しかし、その夜はいつもとは違っていた。児玉は美子の奥深くへと突き上げた。

「児玉君、わかっているでしょ」

無言のまま激しく美子を攻め立てた。いつもとは違う児玉の荒々しさをその時初めて感じとったのか、怯えた表情に変わる。児玉を突き放そうとしたが、児玉は重なり合ったまま美子の両腕を押さえ付けた。体を引き離そうともがいたが、男の力で体全体を押さえ込まれ美子は身動きが取れなかった。

「いや、止めて」

美子はレイプされた女性のような悲鳴を上げた。児玉はその声にさらに欲望をかきたてられたのか、何度も美子を突き上げるようにして果てた。児玉はその後も容赦なく力にまかせて美子を組み伏せたままだった。

「腕が痛い。もう暴れないからはなして……」

すべてが手遅れだと思ったのか、美子は抵抗しようとする気力も失せ天井を見つめたまま何も言わなかった。その横で児玉も同じように天井を見つめた。重苦しく響きのない沈黙が続いた。

美子は一言も喋らず彫刻のように静かになったままだった。息苦しい静けさに耐え切れず児玉が口を開いた。

「一緒に行くか……、ブラジルへ」

児玉の問いには答えず、一切の感情を削ぎ取った抑揚のない沈んだ声で美子が言う。

「赤ちゃん、できたらどうするの」

「二人で育てればいいだろう」

「私が子供嫌いなのは知っているでしょう」

「ああ」

「ねえ、児玉君、どうして私が子供を嫌いなのか、わかる」

児玉は何も答えなかった。

「私は、私の分身はいらないの」

美子の口調が急に変わった。ベッドから体を起こすと、児玉の顔を上から覗き込み尖った声で言った。

「私と同じような人間をこの世に産みたくないの」

「俺はそんな生き方をしたくない。君にそんな生き方をしてほしいとも思っていない」

「これは私の生き方なの。どんな生き方をしても私の自由でしょう。寂しい時、何も言わずに抱き締めてくれる男がいれば、私はそれでいいの」

「俺にはそんな生き方はできない」

「あなたにそれを求めているわけではないでしょう」

「わかった」

「別れましょう」

別れの瞬間はあっけなかった。児玉は着替えを済ませると階下に下りた。美子もガウンを羽織って玄関までついてきた。

「元気でな」

美子は黙って頷いた。児玉がドアのノブに手をかけた。

「児玉君……」

美子が声をかけた。児玉は背中を彼女に向けたまま振り返ろうとはしなかった。

「元気でいてね、私、あなたのこと一生、忘れない」

美子の声を背中で聞きながら児玉は静かにドアを閉めた。S駅に出るまでは西武池袋線に並行して走る細い道をしばらく歩く。通り道にある公園で児玉は足を止めた。街灯の明りで時計を見た。最終電車は終わり自宅に帰ることはできなかった。ベンチに腰を下ろすと桜の花びらが夜風に舞い落ちた。

「桜の季節も終わったな」児玉は一人呟いた。そして、この次、桜の花を見るのはいつになるのかと思った。

いずれこうした結果になるだろうという予感はあった。気持ちの整理もついていたはずだ。しかし、実際にその場面を迎えると、悲しみともなんともつかない気持ちがこみ上げてくる。その一方で、霧が深く立ち込める山中で迷い、ようやく下山し、日の光に触れたようにほっとしたのも事実だった。ブラジル移住がそれまでになく輝いて見えた。

(#4へ続く)

褐色の血の記事をもっと読む

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...

- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...