近代国家となった明治以降、天皇の発言の影響力は激増した。では、1945年8月15日の終戦、敗戦への責任、神格化の否定……に天皇は実際どんな言葉を残してきたのか? 近現代史研究者の辻田真佐憲さんが250の発言を取り上げ、読み解く『天皇のお言葉 明治・大正・昭和・平成』より一部を抜粋してお届けします。

「堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び」

(昭和20・1945年)

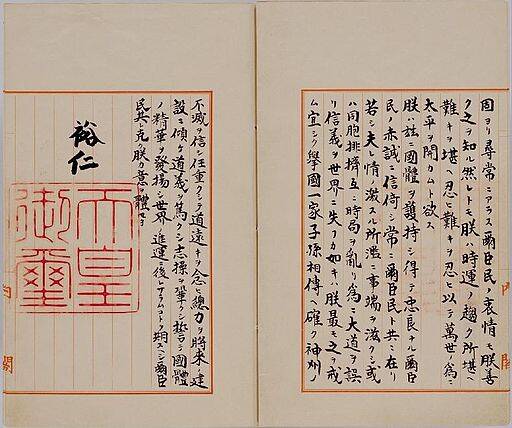

終戦にあたって、あらためて天皇の言葉が必要だった。天皇の指示を待たず、この「大東亜戦争終結に関する詔書」は、10日深夜の第一回「ご聖断」を受けて密かに起草されていた。

迫水久常内閣書記官長が中心となり、川田瑞穂、木原通雄、迫水久良の各内閣嘱託や、小川一平内閣行政委員、田尻愛義(あきよし)大東亜次官、漢学者の安岡正篤(まさひろ)大東亜省嘱託などがこの作業に協力したといわれる(ただし、当の迫水久常の回想が揺れており、このあたりの経緯はかならずしも定かではない)。

そして14日の第二回「ご聖断」を受けて、さらに語句が追加されて、閣議に提出された。

閣議では詔書の文言をめぐって一悶着があったが、午後9時20分、天皇が裁可し、閣僚の副署を経て、同11時ようやく発布された。ただし、阿南陸相の要請で、国内向けの発表は翌15日正午となった。

朕、深く世界の大勢と帝国の現状とに鑑み、非常の措置を以て時局を収拾せむと欲し、茲に忠良なる爾臣民に告ぐ。

朕は、帝国政府をして米英支蘇四国に対し、其の共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。

抑々帝国臣民の康寧を図り、万邦共栄の楽を偕にするは、皇祖皇宗の遺範にして、朕の拳々措かざる所、曩に米英二国に宣戦せる所以も、亦実に帝国の自存と東亜の安定とを庶幾するに出で、他国の主権を排し、領土を侵すが如きは、固より朕が志にあらず。然るに交戦已に四歳を閲し、朕が陸海将兵の勇戦、朕が百僚有司の励精、朕が一億衆庶の奉公、各々最善を尽せるに拘らず、戦局必ずしも好転せず、世界の大勢亦我に利あらず。加之敵は新に残虐なる爆弾を使用して、頻に無辜を殺傷し、惨害の及ぶ所、真に測るべからざるに至る。而も尚交戦を継続せむか、終に我が民族の滅亡を招来するのみならず、延て人類の文明をも破却すべし。斯の如くむば、朕何を以てか億兆の赤子を保し、皇祖皇宗の神霊に謝せむや。是れ朕が帝国政府をして共同宣言に応ぜしむるに至れる所以なり。

朕は、帝国と共に終始東亜の解放に協力せる諸盟邦に対し、遺憾の意を表せざるを得ず。帝国臣民にして戦陣に死し、職域に殉じ、非命に斃れたる者及其の遺族に想を致せば、五内為に裂く。且戦傷を負ひ、災禍を蒙り、家業を失ひたる者の厚生に至りては、朕の深く軫念する所なり。惟ふに、今後帝国の受くべき苦難は、固より尋常にあらず。爾臣民の衷情も朕善く之を知る。然れども朕は時運の趨く所、堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び、以て万世の為に太平を開かむと欲す。

朕は茲に国体を護持し得て、忠良なる爾臣民の赤誠に信倚し、常に爾臣民と共に在り。若し夫れ情の激する所、濫に事端を滋くし、或は同胞排擠互に時局を乱り、為に大道を誤り、信義を世界に失ふが如きは、朕最も之を戒む。宜しく挙国一家子孫相伝へ、確く神州の不滅を信じ、任重くして道遠きを念ひ、総力を将来の建設に傾け、道義を篤くし志操を鞏くし、誓て国体の精華を発揚し、世界の進運に後れざらむことを期すべし。爾臣民其れ克く朕が意を体せよ。

【大意】

朕は、世界の情勢と日本の現状をよく考え、特別な措置によって時局を収拾しようと思い、ここに忠義の心が厚く善良なお前たち臣民に告げる。

朕は、アメリカ・イギリス・中国・ソ連の四国にたいしてポツダム宣言を受諾すると日本政府に通告させた。

そもそも日本臣民の平穏無事を図り、すべての国々とみな栄える喜びを共有することは、皇室の始祖から世々の天皇までのお遺しになった方針であって、朕も疎かにはしてこなかった。さきにアメリカ・イギリスの二国に宣戦布告した理由も、日本の自存と東アジアの安定を願ったからであって、他国の主権や領土を侵害するようなことは、いうまでもなく朕の本意ではなかった。それなのに、戦争はすでに四年めになり、朕の陸海軍人はよく戦い、朕の官公吏はよく働き、朕が一億臣民は国のためよく尽くしたにもかかわらず、戦局はかならずしも好転せず、世界の情勢もまたわが国に不利となった。それに加え、敵は新たに残虐なる爆弾[原爆]を使用して、たびたび罪なき民を殺傷し、その惨たらしい被害がどこまで及ぶのか、本当にわからないところまできてしまった。これでなお戦争を続ければ、ついにわが民族の滅亡を招くのみならず、ひいては人類の文明をも破壊し尽くしてしまうだろう。こうなってしまっては、朕は、わが子のように慈しむ人民を守ることができず、祖先のみ霊に顔をあわすこともできない。これが、朕が政府にポツダム宣言を受諾させるにいたった理由である。

朕は、日本とともに一貫して東アジアの解放に協力してくれた友邦諸国にたいして、申し訳ない気持ちを示さざるをえない。戦場で死に、職場で倒れ、戦災で亡くなった日本臣民やその遺族に思いをはせれば、内臓が張り裂ける思いだ。また戦傷を負い、戦災をこうむり、家業を失ったものの今後の生活については、朕が深く心配するところである。思うに、今後日本に待ち受けるであろう苦難は、いうまでもなく並大抵のものではない。お前たち臣民の心の内も朕はよくわかっている。しかしながら、朕がこのような時の流れを受け入れ、堪えがたいことにも堪え、忍びがたいことにも忍び、そうすることで、未来永劫のために平和の道を開きたいと思う。

朕はこうして国体を守り抜くことができ、忠義の心が厚く善良なお前たち臣民の純粋な真心を信じ、つねにお前たち臣民とともにある。いうまでもなく、感情のおもむくままむやみに揉めごとを増やし、あるいは同胞同士でいがみ合って情勢を乱し、そのために進むべき道を誤り、信義を世界に失うようなことは、朕がもっとも戒めるところである。ぜひとも国をあげて一家となり、このことを子孫にまで語り継ぎ、固く神国日本の不滅を信じ、任務は重く前途は遠いのだと覚悟し、断固として国体の真髄を発揮し、世界の進展に遅れないように決心しなければならない。お前たち臣民よ、よく朕の考えを理解し、その実現に努力せよ。

国立公文書館所蔵の「戦争終結に関する詔書案」には、この詔書の起草・修正の過程が、つぶさに記録されている。これをみると、もっとも有名な「堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び」を含む一文が、つぎのように目まぐるしく変化したことがわかる。

- ①然れども事態は今や此の一途を余すに過ぎず。朕は実に堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び、爾臣民と共に黽勉(びんべん)努力、以て社稷(しゃしょく)を保衛せむと欲す。

- ②然れども事態は今や此の一途を余すのみ。朕は実に堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び、臥薪嘗胆為す有るの日を将来に期し、爾臣民の協翼を得て、永く社稷を保衛せむと欲す。

- ③然れども朕は義命の存する所、堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び、万世の為に太平を開かんと欲す。

- ④然れども朕は時運の命ずる所、堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び、万世の為に太平を開かんと欲す。

- ⑤然れども朕は時運の命ずる所、堪へ難きを堪へ、忍び難きを忍び、以て万世の為に太平を開かむと欲す。

③は、安岡正篤の修正とされている。この詔書の修正過程をめぐっては、やはり迫水による証言がよく引かれるが、以上の資料などとかならずしも一致しないこともあり、今日では信憑性にいささか疑問符がついている。古い文献をみるときには注意が必要だ。

いずれにせよこうしてできあがった詔書は、14日の深更、天皇によって宮内省の内廷庁舎において朗読された。玉音放送のレコードは、このとき録音されたものである。天皇が録音を終え、御文庫に戻ったときには、15日になっていた。その夜、終戦を阻止せんとする一部の陸軍将校たちがクーデタを起こし、兵を率いて宮城になだれ込み、このレコード盤(玉音盤)を奪い取ろうとした。

終戦を覆しかねない危機だったが、田中静壱東部軍管区司令官の行動により、クーデタは間もなく鎮圧された。天皇は、藤田尚徳(ひさのり)侍従長にこう嘆いた。

藤田、いったい、あの者たちは、どういう積りであろう。この私の切ない気持ちが、どうして、あの者たちには、分らないのであろうか。

午前11時すぎ、玉音盤は無事に内幸町の日本放送会館に運び込まれた。そして正午。終戦の詔書はラジオで全国に放送された。世にいう玉音放送だった。天皇自身も御文庫でこの放送を聴いた。かくして激動の昭和史は、大きな区切りを迎えた。

当時の政治家、官僚、軍人たちは、日記をつけ、メモを残す習慣があった。終戦時に公文書が大量に焼却された関係で、戦後このような資料が積極的に発掘された。そのため、かえって生々しい「お言葉」の数々が残されることとなった。

そこから浮かび上がる昭和天皇の姿は、時勢に応じて右にも左にも揺れ動く「リアリスト」のそれではなかっただろうか。ともあれ、昭和はまだ20年なかばを超えたにすぎない。天皇にとって終戦は、古今未曽有の占領時代のはじまりでもあった。

天皇のお言葉

明治・大正・昭和・平成の天皇たちは何を語ってきたのか? 250の発言から読み解く知れれざる日本の近現代史。