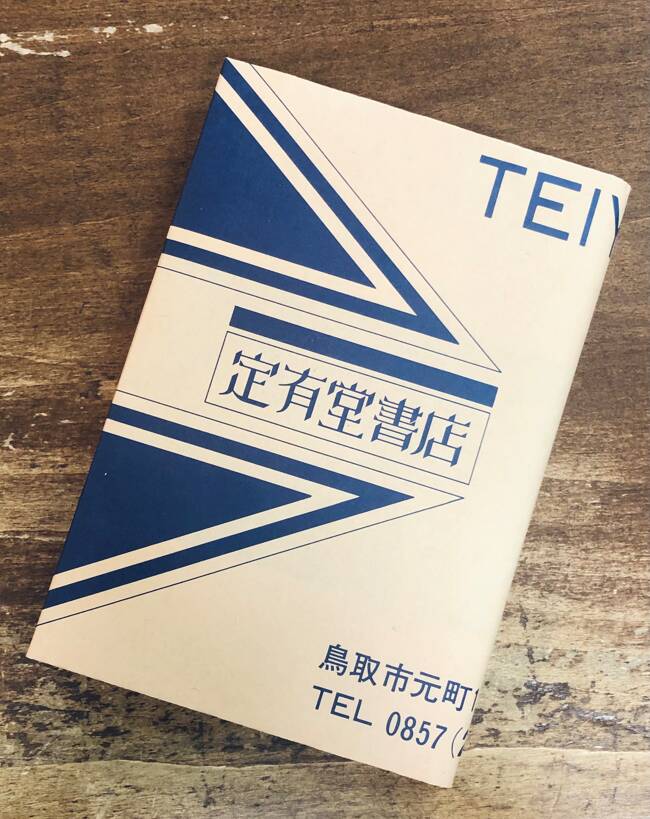

店の2階にあるギャラリーでは、先日まで企画展〈「定有堂書店」という物語〉を開催していた。定有堂書店は、1980年に奈良敏行さんが鳥取市で開業し、2023年4月、惜しまれながら閉店した町の書店。はるか昔からZINEならぬ「ミニコミ」を発行し、「読む会」と呼ばれた読書会を開催して地域の読者の拠点になるなど、いま全国でその数を増やしている、「独立書店」の源流とも言える店だった。

企画はこの定有堂書店を、Titleの2階によみがえらせようという試みである。多くの資料や写真を展示し、店が歩んだ43年間を伝えるとともに、定有堂のロングセラーリストからTitleで選んだ本を、奈良さんの言葉とともに並べた。

たとえ同じ本でも、並べる人が異なれば、その本はまったく別のものになる。それはその本の背景にある、「並び」が違うからだ。

以前、独立研究者の森田真生さんのイベントを行ったとき、森田さんは店内の本棚を指さしながら、次のようなことをおっしゃった。

「ここにある本は辻山さんが並べたものですが、もしこれらの並びを関連付けている力を一旦ほどき、本を一冊ずつの単位に戻したとして、僕たちがそれを元通りに並べようとしても無理ですよね。いや、それは辻山さんにだって難しいかもしれない。……つまりここにある本の並びは、一度崩れてしまえば再現不可能な、すべてが偶然のうえに成り立っているものなのです」。

自分にだって同じ棚は再現できないのだから、ほかの店の棚はなおさらである。そう考えると、「定有堂の再現」とはまったくもっておこがましい話で、わたしにできることと言えば、棚を構成する要素を自分なりに解釈し、この時代・この場所でのあり方で見せるしかない。しかし展示がはじまってみると、会場の本棚を見て、定有堂に並んでいたときの本の姿を思い出した人もいた。そう考えれば本というものは、人の記憶を留めておく装置としてもはたらくらしい。

会期の半ばには、三砂慶明さんをお迎えしてのトークイベントを行った。三砂さんは本業の傍ら、個人の活動として奈良さんの二冊の本(『本屋のパンセ』『町の本屋という物語』)の編者を務められており、定有堂がなくなったあとは奈良さんの〈声〉代わりとして、精力的に活動されている。

トークの半ば、三砂さんは熱っぽく、次のように語った。

「奈良さんのすごいところは、何といっても人の話を聞くところなんです。誰かの話を聞いて、そこからいつの間にか、店の品揃えも変わっている。

店をはじめたときだって、他の人が〈奈良さんなら本屋がいいんじゃない〉と言ってくれたのを聞き、経験もないまま本屋をはじめられました。人生の一大事を人に決めてもらうんですよ。それってすごくないですか」

奈良さんはよく「運・鈍・根(ウン・ドン・コン)」という話をされるが、その「鈍」とは人に決めてもらうことである。この、自分の意志をひっくり返したところにある意志は、真似しようとして、なかなかできるものではない。

流行りの言葉を使えば、「利他」ということになるだろうか。自分の意志を超えたところにやってくる何か。人から与えられる偶然を取り込みながら、それを契機に、店の空間や自分の生きかたまでも変えていく。しかし偶然とは、それを待っているものにしかやってこないだろう。奈良さんは「鈍」の力で、単なる偶然を、自らの運命に変えたのではなかったか。

実はわたしが営業している定有堂書店を訪れたのは、もう二十年近く前の話になる(一昨年取材で訪れたときは、店はもう閉店したあとだった)。そんな人間に店の何がわかるのかとも思うけど、今回展示を行うにあたり、営業中の店の写真を百枚以上見せていただいた。店にある本の並び、接客する奈良さん、名残惜しそうに本棚を見つめるお客さん……。それだけでわたしには、もう充分だった。閉店する店の光景はわたしにも覚えのあることなので、写真を続けざまに見ただけで、店の営業している様子がありありと立ち上がってきた。

実はこの企画は、進めていたほかの展示が延期になり、そんなとき店頭に並んでいた『本屋のパンセ』を見て、ふと着想を得たものだ。偶然の連鎖がわたしにはたらき、またそれによってわたしもはたらかされ、かつて存在した店がある期間、幻のように現れた。

それはほんとうにあったことなのかとも思うけど、いまわたしの手元には、定有堂書店のブックカバーがかかった、奈良さんの本がある。

今回のおすすめ本

『スロー・ルッキング よく見るためのレッスン』シャリ―・ティシュマン 北垣憲仁 新藤浩伸訳 東京大学出版会

身の回りにある「ありふれた」ものでも、それをゆっくり、よく見ることで、その中に存在する美しさに気がつく。そう意識するだけで、世界は変わっていくのだ。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。

◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート

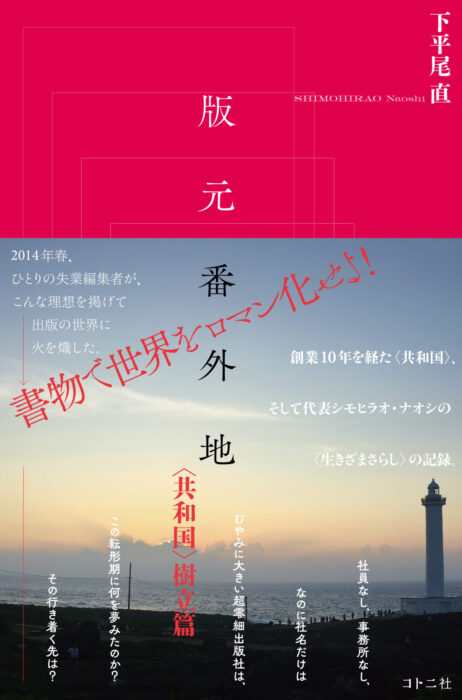

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント

2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。

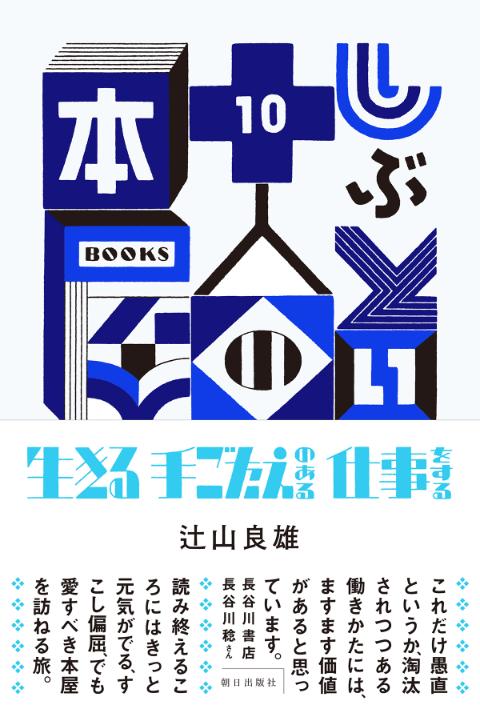

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。