このたびあたらしく書いた本が出ました。『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』という本で、簡単に言えば、「本屋が本屋に会いに行き、仕事について語った本」ということになります。わたしは〈本〉というモノには思い入れが強いほうですが、多くの人と協力しながら一冊の本をつくっていく過程には、一度味わえばやめられない面白さがあるなとあらためて思いました。

しかしひとたび本が世に出ると、それからの時間はまあ大変です。何か浮き足立っているというか、これがふつうの状態ではいられません。

黙っていても本が売れていく著者ではありませんから、まずはせっせと宣伝します。本を出してくれた出版社、その本を扱ってくれる書店、そして制作に関わってくれた人たちのことを思いながらエゴサ―チする……いえいえ、正直に申し上げれば、書いたからには一人でも多くの人に読んでほしいだけなのです。そうした抜き差しならない自分にも、本が出た当初は向き合わなければなりません。

でも、それは他人にしてみれば「別にしらんがな」という話ですし、わたしにしても心の底では「お前は何回おなじことを繰り返せば気が済むのだ。バカだなあ」と思っている。だから、この話はここでおしまいにします……。

と、そのようなことはありつつも、本を出せば、思わぬところから思わぬ反応が来るものだ。

実はこの『しぶとい十人の本屋』には、雑誌『熱風』の連載時、「日本の『地の塩』をめぐる旅」というタイトルがつけられていた。しかし、「連載、読んでます」という話を聞くことはあっても、

「地の塩? はて?」

「ほら、辻山さんのあの連載……」

などと、タイトルに関しては人を困惑させることも多かった。「地の塩」とは、もともと聖書で使われていた言葉だから、なじみがないということもあったのかもしれない。

ところが本を先行発売していたある日のこと。著述家の鹿子裕文さんが自身のXで、思いもかけず「地の塩」という言葉にふれてくれていた。

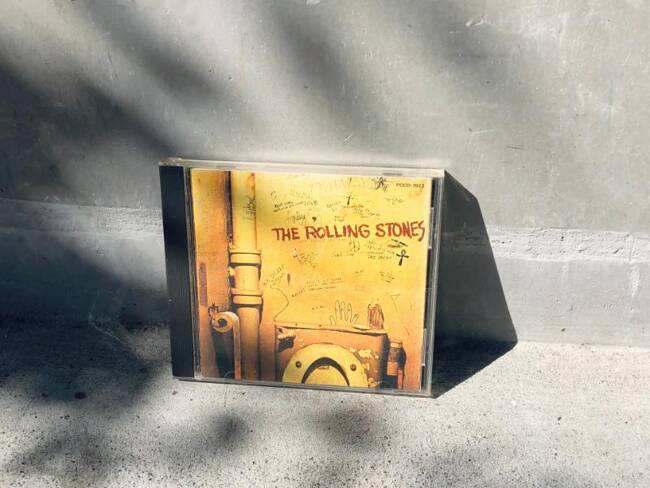

「地の塩」と聞いて、僕が最初に思い浮かべるのは、当然のことながらローリングストーンズだ。『べガーズ・バンケット』B面ラストソング。くたくたになるまで働いている労働者に捧げた曲で、キースの歌声から始まる。

キリスト教的な解釈はどうだか知らないのだが、僕はこのマタイ福音書の文をこうとらえた。「おまえがおまえでなければ、誰がお前になれるというのか」。そんなことを思いながら読み進めていると、辻山さんもストーンズを引用していた。

こうなってくると話は早い。21ページまで読んだが、これってもしかしてストーンズが「地の塩」で歌っていたことを、本屋を舞台にして書こうとしている本じゃないのか。

この投稿が流れてきた時は店内で仕事をしている最中だったが、感動して、思わず体ががたがたふるえてしまった。人は自分の思っていたことを正確に受け止められると、ほっとして、体の力が抜けていくものなのだ。

「これってもしかしてストーンズが「地の塩」で歌っていたことを、本屋を舞台にして書こうとしている本じゃないのか」

鹿子さんはその後、自身『ヨレヨレ』という雑誌をつくっていた時期を回想し、「あのころの僕は、わかってたまるかということをわかって欲しかった気がする」と続けたが、「ああ、この本はやはり、そうした〈心の叫び〉が書かれた本なんだ」と、その時ようやく納得がいった。「本屋の本」という顔はしていても、ストーンズの「地の塩」からはじまっている以上、この本にはキース・リチャーズのギターリフが、消すことのできない通底音として流れている。そしてその不穏さは、高松にある本屋ルヌガンガさんのツイートによって、更にはっきりとした。

世界に「反抗」するやり方は、人それぞれだ。

それは必ずしもわかりやすく「パンクぽいアティテュード」とかそういう形をしていなくて、時にはひっそりと、だけど誰よりも世界のあり方に根本から抗っている。そんな人々が存在するのだ。

(中略)ぼくも本屋の店頭に立っていて持つのは、「本が売れなくなった」だけではなく、もっと大きな、自分が信じてきた価値観、自分が生きてきた世界の形自体が攻撃にさらされているという感覚で、本を売ることでそれに抵抗する負け戦をしているのだ、という気持ちになる事が時折ある。

映画『七人の侍』のラストシーン。志村喬演じる主人公の島田勘兵衛は、「今度もまた負け戦だったな」とつぶやく。映画では、ある一部の侍や商人を除けばみな貧乏を強いられていたが、時代に適合できないものはあかるい「負け戦」を戦うしかない。でもそんな彼らこそが、人間が人間である以上侵してはならない一線を、映画の中で守っていたのだと思う。そしてわたしが個人の本屋に見るのも、たとえて言えばそんな風景だ。

もちろん侍だって戦には勝ちたいと思っていただろうし、たまには勝つときもあっただろう。しかしそれも大局から見れば「負け戦」のひとつ。だが考えてみれば、人はみないつか死ぬわけで、よのなかに負けない人間なんてひとりもいないのだった。諸行無常。

本はゆっくりと、書いたものの想像もしないところにまで届いていくものだ。船出したばかりのこの本の行方を、これからも見守っていきたい。

今回のおすすめ本

『観光地ぶらり』橋本倫史 太田出版

どんな土地にも、そこで暮らしを営んできた人びとの姿がある。その小さな光を観ること、その存在を感じることが「観光」なのだ。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。

◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート

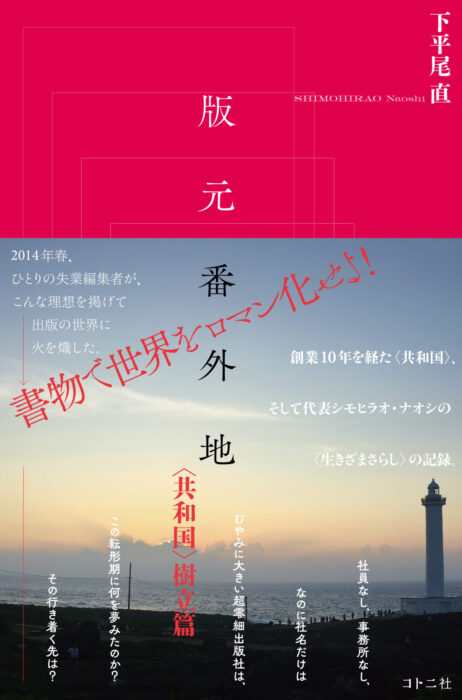

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント

2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。

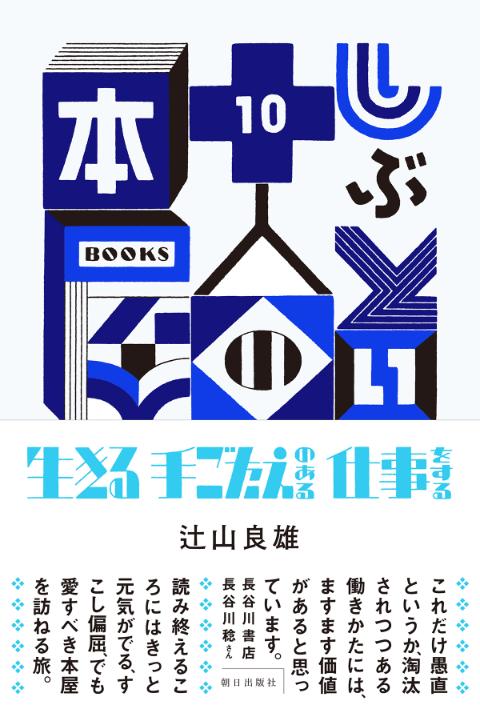

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。