池袋のリブロが閉店して、この7月20日で10年になる。よく10年ひと昔というが、いまの時間の速さを考えれば、10年前とは「遠い昔」で、この間あまりにも多くのことが変わってしまった。

もう語る人もそんなにはいないだろうから、かつてわたしがいた店について、自分の知っていることやこれまで書いてこなかったことについて、少しだけ書いてみようと思う。

わたしが池袋本店に配属になったのは、リブロに入社してから12年が経った2009年のこと。そこに至るまでには5店舗に勤務し、その内2店舗では店長も経験した。それはわたしにとって、「修業時代はこれで終わり」といった節目となる辞令で、わたしが異動したとき店内は改装中だったが、当時の店長から半ば引き抜かれるようにして、改装の途中で合流した。

しかし最初から、みなにこころよく受け容れられた訳ではない。いくら地方の店で目立った動きをしたとはいえ、ここは東京にある本店である。マネージャーというにはまだ若く、上司や部下から放たれる「コイツはどれだけやれるのか」といった値踏みする視線は痛いほど感じていた。それが証拠に配属されたのはいいが、自分の机や椅子も用意されておらず、ゴミ捨て場に捨てられていた机をあわてて確保し、部下に頭を下げながら、自分のいるスペースをどうにかつくった。

のちにそのことを、笑い話のように池袋歴の長い先輩に話したところ、彼は「池店は、自分の場所は自分でつくるところだからね」と特に笑いもせず答えた。要は「お前の仕事で黙らせろ」ということなのだろう。わたしはそれから店が閉店するまでの6年間、ずっと池袋にいたが、確かにこの店ではそれぞれの責任者が自分のやり方で勝手に仕事を進めているところがあり、上からの指示が必要な人は、いつの間にか池袋からはいなくなっていた。

こうした気風は、長年のあいだ醸成されていったものに違いない。わたしが入ったころは昔ほどではないにしても、社内における池袋本店の売上や発言力はまだ大きくて、「リブロといえば池袋」という誇りも残っていた。かつて池袋リブロの店長を務めた田口久美子さんは、著書『書店風雲録』の冒頭、「リブロはオープン時から〈個性的〉であることを激しく意図した書店であった」と記している。書店業界では後発のリブロが、紀伊國屋や三省堂といった老舗に対抗するには、彼らがやっていなかった個性的な棚づくりを行うしかなかった。そしてそのことがよく言えば実力主義、実際にはオペレーションなしの、属人的な風土につながっていったのだと思う。

しかし「自分の場所は自分でつくる」といっても、実際に仕事が回っていくまでは、それはなかなかしんどいものだ。特に池袋ではそれぞれのジャンルに担当者がいたから、マネージャーは基本的に棚をさわったり接客をするわけでもなく、気がつけば「フロアのあいだをふらふら歩いているだけ」ということにもなりかねない。

当時池袋本店には、店の内外にとって大きな存在だった「矢部潤子」というマネージャーがいて、矢部さんが新刊の部数とその売場を決めるといった書店の心臓部を見ていたから、わたしは彼女のやっていない別のことで店に貢献するしかなかった。

池袋のリブロは、昔から世間一般の売れ筋とは異なる、人文やアートといったジャンルを得意としていて、そうした書物をファッション誌を売るように、店の最前列で販売した(「CONCORDIA(コンコルディア)」というジャンルを横断する書棚が店の中央に位置していたことも、その特異さを表すエピソードである)。そして書店はそうした書物の書き手と深く交わり、イベントやフェアで彼らの存在をクローズアップすることで、自店のイメージも築きあげていった。

わたしが入ったころの池袋は、書店としての基礎体力はあっても、かつて存在した店に客を呼び込むだけの「違い」や、細やかな情報発信に欠けている気がした。わたしは地方で大がかりなブックイベントを企画したこともあったし、書店としてメインの仕事ではないが、広報的な活動も得意にしていたから、いつの間にか店の中で、「イベント屋」としての仕事がわたしの果たす役割となっていった。

実際その当時は、新入荷の本やこれから発売になる本の情報を見て、「この本で何がやれるのか」ということを意識しながら仕事をしていたと思う。本の持つ世界観を書棚に広げるフェア展開がよいのか、発信力のある著者なのでトークをお願いするのがよいか(その場合誰と話してもらうのが新鮮か)、一冊の本を前に色々と考えるわけだ。必要なのはその本にどのような要素が含まれているのか、それを分解して考えることで、本が活躍できる場を設えるということなのだ。

そしてこの2010年前後はSNSが浸透していった時代でもあったから、いまはどこの書店でも行っている新入荷の本を紹介することも、このころから積極的に取り組みはじめた。どのような言葉を使えば効果的な反応が得られるか、少しずつ紹介する言葉を変えながら試していったが(それはいまも役に立っている)、イベントやSNSはあくまでも店に来ていただくための「飛び道具」で、それだけではひとつの〈点〉にすぎない。その〈点〉を〈線〉や〈面〉にして、何度も来ていただける店のファンをつくるのは、何と言っても店の持つ品揃えや棚の力、その店特有の本の重なりが見せる世界観なのである。

まれにTitleの本棚を見て褒めてくださるお客さんもいるが、それはせいぜい15坪、1万冊程度の品揃えだからアラが見えない――本の世界の凝縮した旨みだけを見せられる――ということなのだろう。200坪くらいの店であれば、いまでも細部にまで目を配った店づくりを行うことができると思うが、多くの人を納得させるだけの千坪以上の品揃えは、わたしにはできない。

「だってあなた、千坪の店にいたんでしょう?」と言われそうだが、当時はいかに「飛び道具」を使って売上と話題をつくるかということばかりに気を取られていたので、専門書がどのようにじっくりと売れていくのか、棚をつぶさに見てその動きを体感したわけではなかった。それはいま考えてももったいなかったと思うところで、体中深く刺さった棘として、いまも時おり疼くのである。

(後編に続きます)

今回のおすすめ本

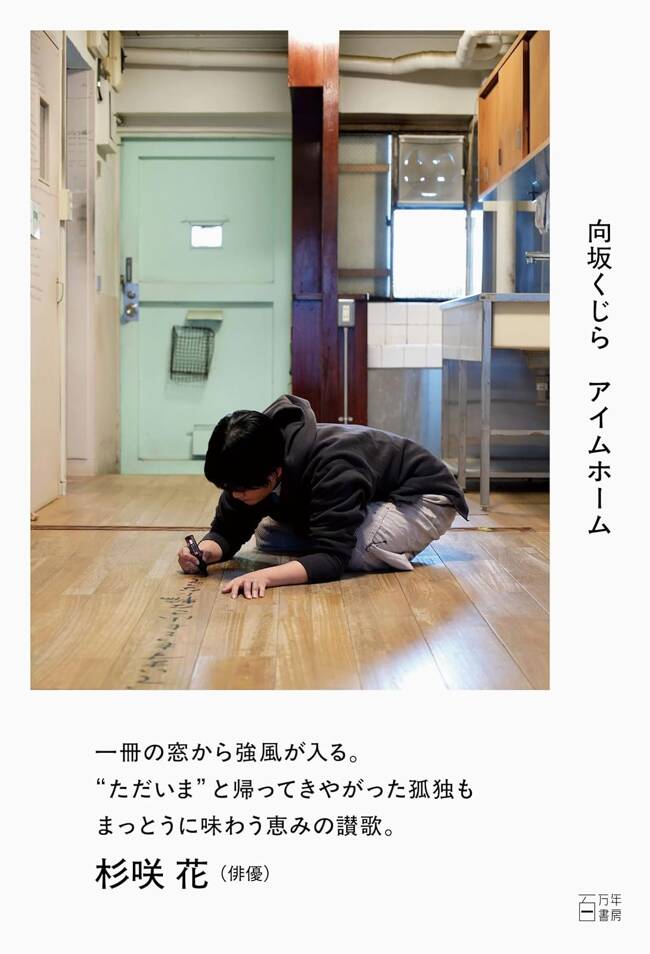

住人の恥も記憶も、秘密もよろこびも知っている〈家〉は、詩に溢れている。かつて人の暮らした生活空間に入りこみ、そこにあるものを感じて、瞬発的に放たれた幾篇もの詩。すべての去りゆくものを祝福する詩集。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年2月6日(金)~ 2026年2月24日(火) 本屋Title2階ギャラリー

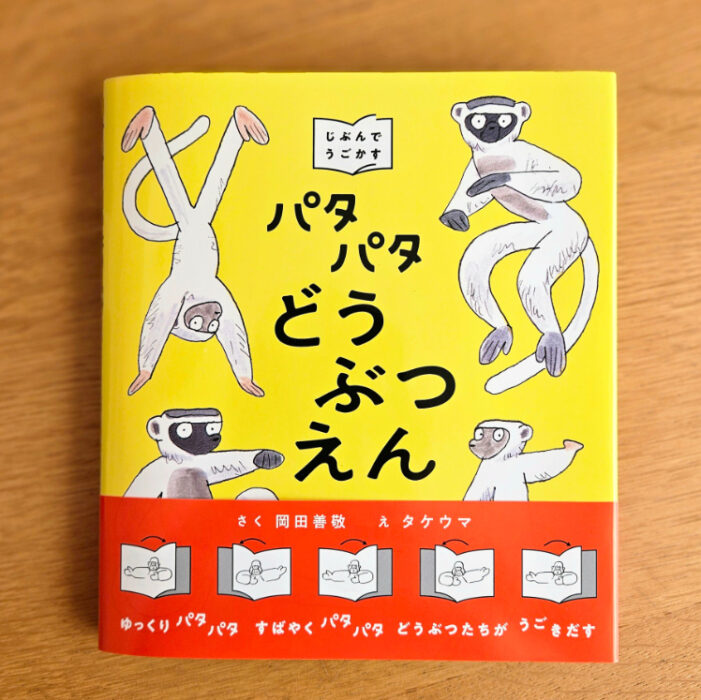

『パタパタどうぶつえん』(岡田善敬 作/タケウマ 絵/ブロンズ新社刊)の出版を記念して、原画展を開催いたします。原画の展示をはじめ、お二人の書籍やグッズの販売、タケウマさんの複製原画の販売も行います。ぜひ足をお運びください。

◯2026年2月27日(金)~ 2026年3月16日(月) 本屋Title2階ギャラリー

霧やもやをテーマにした新作の版画展。霧に包まれた幻想的な風景や、ぼんやりと現れたり消えたりする幻のようなものをイメージして描きました。今回の展示では、版を分けて奥行きを出し、輪郭をぼかして刷ったりするなど、あらたな制作方法にもチャレンジしています。

版画の展示・販売のほかに、これまで作ってきた手製本やポストカードなども並びます。ぜひご覧いただけましたらうれしいです。

◯2026年3月12日(木) 19時30分スタート/21時頃終了予定 Title1階特設スペース

これまでの本屋、これからの本屋

これまでの本屋、これからの本屋

『本のある場所を訪ねて』刊行記念 南陀楼綾繁トークイベント

編集者・ライターとして35年以上にわたり出版の現場に携わってきた南陀楼綾繁さんの新刊『本のある場所を訪ねて』(教育評論社)が発売になりました。2019~2025年にかけて各地の書店や出版社を訪ね歩き、そこで働く人たちの声や営みを記録した1冊です。

本書の刊行を記念して、「これまでの本屋、これからの本屋」と題した対談を行います。

かつてはチェーン店の書店員、そしてこの10年は本屋Titleを営んできた店主の辻山を相手に、本屋とはどのような場所であり得るのか、そしてこれからどう変わっていくのかを語り合います。

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。