(撮影:齋藤陽道)

わたしがかつて勤めていた書店は、本店だけが飛び抜けて有名で、その他の支店は「えっ、この店も〇〇なの」と驚かれるほど、本店の先進的なイメージが踏襲されていなかった。それはよく言えば自主性にまかせる、実際にはブランディング無視だったかもしれないが、わたしが最初に配属されたのも、近所のかたがサンダル履きで暇潰しにくるような、東京郊外の支店だった。

しかし地方出身者のわたしにとっては、そうした店のほうが性に合っていたのだろう。『コロコロコミック』をひと月に百冊以上紐掛けし、春には学習参考書や辞書が飛ぶように売れていくのを見ているうち(いい時代だった)、本が日常的に必要とされるとはどういうことか、肌で理解することができた。

そしてその店で、店長として働いていたのがYさんである。Yさんは小柄な女性で、郊外のスーパーマーケットでも、毎日白いシャツにタイトなスカート。明るく、そしてサバサバと仕事をしていた(Yさんは叩きつけるように電話を切る癖があり、そのことがわたしたちのからかいのネタにもなった)。わたしはY店長のことが好きで、彼女と一緒にならない曜日など、なんとなく物足りなさを感じていたのだが、それはわたしだけではなく、そのとき店にいた全員が同じだったと思う。偉いひとが視察に来たときなど、Y店長が怒られるようなことはないか――そんなことがあれば許さないぞとばかり――、みなハラハラと状況を見守っているのであった。

だが、そうしたおだやかな時間も三年が過ぎ、わたしはついに、地方にできた新店に異動となった。Yさんは、息子を送り出す母親のように心配し(たぶん)、それ以降も折にふれて手紙をくれた。ある年の年賀状には「辻山くんと働いたことは、わたしにとっても誇りです」と小さく書かれていて、わたしは遠く福岡のワンルームマンションで、その葉書をうれしく何度も読んだと思う。Yさんは忙しかっただろうに、福岡で行ったわたしたち夫婦の結婚式にも、東京からわざわざ足を運んでくださった。

さて、最初の異動から九年が経ち、わたしは東京に戻ると、池袋にあった本店で勤務することになった。

そして会社のほうでも、その間様々なことが変わった。

まず長年功績のあったベテランの社員が役職から外され、ヒラの社員として各店舗に配属された。わたしのいた会社に限らない話だが、当時そうしたソフトなリストラが行われていたのだ。わたしは彼らと入れ替わるように本店のマネージャーに昇格したが、各フロアを周ると、これまで先輩として接してきた人たちが黙々と作業をしており、彼らはわたしの顔を見ると、ふと視線をそらすのであった。

そしてあるときYさんも、事務所のスタッフとして本店に配属になった。わたしたちが事務所で顔を見合わせた瞬間、どちらともなく、「いやー……」という苦笑いがこぼれた(それ以外にどんな顔をすればよかったというのか)。Yさんはわたしのことを以前のように「辻山くん」とは呼ばず、少し距離をおくように「辻山さん」もしくは「マネージャー」と呼ぶようになった。机に向かう彼女のうしろ姿は、前にもまして小さく見えたが、たまに事務所で二人きりになったときなど、お互い試すように少しずつ、以前のような気さくな口調で話をするようになった。

そうした悲喜こもごもはあったのだが、その後結局、わたしたちが働いていた店自体がなくなることになった。その時わたしも会社を辞めて自分の店をはじめることになり、役職というものとは関係がない身分になった。そのことがまだ同じ会社に勤めている人から、どのように映るのかはわからない。しかし彼らは思い出したように、それぞれわたしの店まで来てくれた。多くの場合、感想を話すことはなく、共通の知り合いの話をして帰るだけ。そのあとはそれきり音沙汰がない。

わたしはここで、文句を言いたいわけではない。お互い進んだ道が違うのだから、その距離は「そういうものだ」と、耐えて受け取るべきなのだろう。

YさんもTitleが開店してしばらく経ったあと、一度店まで来てくれたことがあった。しかし狭い店の中では、何となく居心地が悪そうで、そんなに長居はせず帰られたと思う。それはさすがに、少しこたえた。

でも、わたしは知っているのだ。

この先わたしがうまくいかなくなったとしても、Yさんだけはわたしのことを、どこかで気にかけてくれていることを。もう何年も会っていなくても、わたしはそのことだけは、不思議と確信している。

Y店長。ぼくはいまでも変わらず、元気にやっていますよ。

今回のおすすめ本

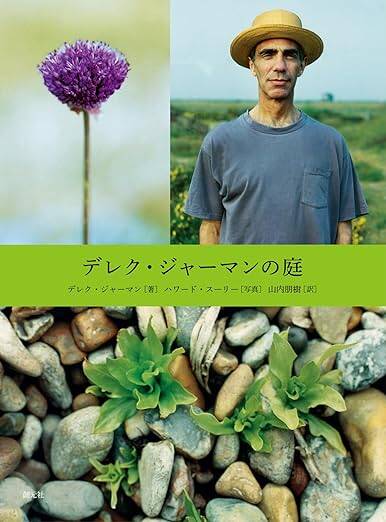

『デレク・ジャーマンの庭』デレク・ジャーマン ハワード・スーリー=写真 山内朋樹=訳 創元社

庭とは、それをつくる人が手を丹念に入れた王国である。荒涼とした大地に忽然と現れた独自の生態系。その信念とセンスに打たれる一冊。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」