わたしにとって池袋とは、用事がなければ足を踏み入れたくない、東京で唯一の街である。暑く、長かった八月の終わり、そんな池袋をニュースで見かける機会が多かった。特に東口に、周りを威圧する壁のように建っている、青い看板を掲げたあの細長い建物。S百貨店――。

前職の最後では、六年間をその場所で過ごした。仕事では楽しい記憶も多く、興味を惹かれた本ではイベントを積極的に行い、たくさんの方と知り合うこともできたが、その時期はいま思い出しても慢性的に疲れていた。

何せ人の数が多いので、それだけトラブルの絶えない場所だったのだ。万引きや痴漢、知らない人同士のいざこざ、そうでなければ頻繁に起こるクレームなど、毎日のようにそれらの対応に追われた。これはわたしのミスだったが、大勢の方から何時間にも渡って詰められたのもS百貨店の前、明治通りの路上だったし、突然目の前でばたりと倒れた人の救護にあたり、消防総監賞を貰ったのもそこからすぐの場所でのことだ。

そしてそれがどんなことであれ、何かあるたびに接しなければならないのがSの人たちである。彼らの多くは、書店や出版社、本の著者など、わたしが普段接している人たちとは、もとからして何かが大きく異なっているように思えた。

上層部にいた人のなかには、なぜそんなにまでと言いたくなるくらい、高圧的に接してくる人もいた。入れてやってるのだから、テナントはこちらの言うことに従うのがあたりまえだ。そうした物言わぬ圧力が、彼らの態度からはにじみ出ていた。

「それが百貨店のルールだから」

彼らの口にする〈百貨店〉には、何か特別な意味、長年多くの人により培われてきたプライドがあったのだろう。それに気がつくまでには、働きはじめてからさほど時間はかからなかった。

だがそのプライドには、まっすぐではない、何かひねくれたものがあったと思う。Sは、MやTといった老舗に比べれば百貨店としては後発で、本店を構えたのも銀座や日本橋ではなく、池袋という新興の街。そうしたコンプレックスを払拭するように、Sは70~80年代にはアートやサブカルチャーを取り込みながら、ひとつの〈文化〉を作り上げた。だが経営陣が変わると、自らのアイデンティティだった文化事業を手放すようになり(わたしが勤めていた会社も「手放された」部門の一つだ)、最終的には、以前の彼らなら歯牙にもかけなかったであろう、百貨店とは真逆の業態ともいえるコンビニチェーンの軍門に降ることになった。

広かったSの社員食堂には、新しく親会社になったコンビニの店が一等いい位置にでき、デパ地下には同じコンビニのPB商品が、高級食材の売場を押しのけるようにして並べられた。Sの社員たちは、それをどのような気持ちで眺めていたのだろうか。

そうした子会社ゆえの悲哀は、わたしが勤めていた会社も同じだったからよくわかる。親会社が変わればその都度政策も変わるし、腹の底では憎らしく思っていても、時間が経てばいつの間にか、お客さんよりもそちらの方向を向いて仕事をするようになる。そのようにもともと高かったプライドをこじらせてしまったから、彼らもことさら苛烈になり、テナントに対してはきつくあたったのかもしれない。

それでも、長年現場で働いている人たちには、プロとして意識の高い人が多かった。実際彼らが〈百貨店人〉として行うふるまいを見ていると、いで立ちから言葉づかい、気配りに至るまで、隅々まで〈お客様〉に向けられた意識が徹底されており、こうした接客を受けてみたいと心底見惚れるものだった。

だから、そのようなSの従業員がストライキを決行したのはよほどのことだったように思う。

ストが行われた日のニュースで、少なからぬ街ゆく人が、店が閉まっていることに対し、「わたしたちお客さんのことはおいてけぼりなのでしょうか」とインタビューに答えていたが、まさかそのようなことはないだろう。彼らにしても、お客様に支持されている百貨店という形を残したいという苦渋の決断だっただろうし、店が閉まっている一日すら待てないというのは、自分がその店のお客さんではなく、単なる一消費者にすぎないということを自ら語っているようなものなのだ。

この度のストライキは、第一に従業員の雇用を守るという目的があったと思うが、わたしにはプロとしての百貨店人が見せた、自らの誇りをかけた最後の意地のように見えた。そしてS全体に対するわだかまりの感情はあっても、わたしはそのことをとても好ましいものとして受け取ったのだ。

今回のおすすめ本

『マロン彦の小冒険』佐藤ジュンコ ちいさいミシマ社

ほんとうはそうしたいのだが、ただ心地よいものだけを見て生きていくことはできない。そう腹から理解することで、勇ましくはないかもしれないけど、日常の小さな冒険がはじまっていく。ほがらかなマロン彦が、ほがらかなだけで生きられる日が来ますように。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年7月18日(金)~ 2025年8月3日(日) Title2階ギャラリー

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

「花と動物の切り絵アルファベット」刊行記念 garden原画展

切り絵作家gardenの最新刊の切り絵原画展。この本は、切り絵を楽しむための作り方と切り絵図案を掲載した本で、花と動物のモチーフを用いて、5種類のアルファベットシリーズを制作しました。猫の着せ替えができる図案や額装用の繊細な図案を含めると、掲載図案は400点以上。本展では、gardenが制作したこれら400点の切り絵原画を展示・販売いたします(一部、非売品を含む)。愛らしい猫たちや動物たち、可憐な花をぜひご覧ください。

◯2025年8月15日(金)Title1階特設スペース 19時00分スタート

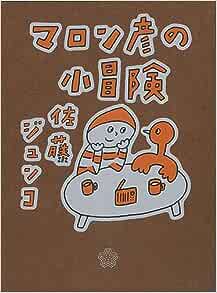

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

書物で世界をロマン化する――周縁の出版社〈共和国〉

『版元番外地 〈共和国〉樹立篇』(コトニ社)刊行記念 下平尾直トークイベント

2014年の創業後、どこかで見たことのある本とは一線を画し、骨太できばのある本をつくってきた出版社・共和国。その代表である下平尾直は何をよしとし、いったい何と闘っているのか。そして創業時に掲げた「書物で世界をロマン化する」という理念は、はたして果たされつつあるのか……。このイベントでは、そんな下平尾さんの編集姿勢や、会社を経営してみた雑感、いま思うことなどを、『版元番外地』を手掛かりとしながらざっくばらんにうかがいます。聞き手は来年十周年を迎え、荒廃した世界の中でまだ何とか立っている、Title店主・辻山良雄。この世界のセンパイに、色々聞いてみたいと思います。

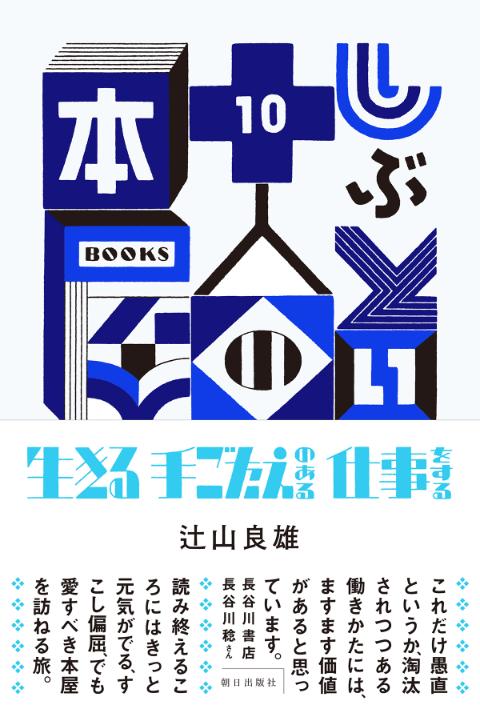

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

〈いま〉を〈いま〉のまま生きる /〈わたし〉になるための読書(6)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は〈いま〉をキーワードにした2冊。〈意志〉の不確実性や〈利他〉の成り立ちに分け入る本、そして〈ケア〉についての概念を揺るがす挑戦的かつ寛容な本をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。