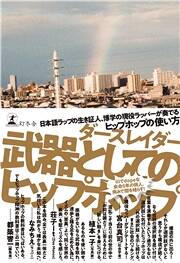

2023年8月11日でヒップホップが50周年を迎えた。アメリカではイベントもたくさん開催され、新旧のアーティストたちが集って祝っていた。その様子を見ているのも楽しいのだが、ヒップホップは今や世界中で親しまれている。

日本でもヒップホップが好きだと公言する人はたくさんいて、SNSのプロフィール欄にもヒップホップ好きと書いてあるアカウントは多い。僕はこれを凄いことだなあと素直に思うし、50年でヒップホップがミームとして進化していった過程は素晴らしい。

ここから先は会員限定のコンテンツです

- 無料!

- 今すぐ会員登録して続きを読む

- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン

礼はいらないよの記事をもっと読む

礼はいらないよ

You are welcome.礼はいらないよ。この寛容さこそ、今求められる精神だ。パリ生まれ、東大中退、脳梗塞の合併症で失明。眼帯のラッパー、ダースレイダーが思考し、試行する、分断を超える作法。

- バックナンバー

-

- SNSを前提とした選挙の行方―韓国大統領...

- 「言葉の運び屋」ラッパーが担うのは分断を...

- 18歳、浪人生活直前のストーンヘンジで出...

- 「乱世がやって来た!」あらゆる人に可能性...

- 「お金も嘘」「国家も嘘」「マスコミも嘘」...

- 「迫る人工透析」アウトドア期からインドア...

- 「セドウィック通り1520番地」自分の人...

- 選挙候補者を“車”にたとえて考えた…テク...

- 「日本が誇るサッカーレジェンドは誰?」「...

- 長崎平和式典欠席とヒップホップ精神が盛り...

- モンゴルツアーは「世界への通過儀礼」広大...

- 「ユーロ2024」をどう見るか?「都知事...

- 「あの頃の悪夢」論法は同じ?英スナク首相...

- “ネオ東京イン香港ツアー”治安法令下の香...

- イスラエルとウクライナで態度を変える“米...

- 50年前に父が書いた「カンボジアはとにか...

- 「投票率70%超!台湾の選挙はすごい!」...

- 1970年大阪万博<お祭り広場>を設計し...

- 「人間としての感覚を麻痺させるな」病人の...

- モネの脳が見た“世界のイメージ=絵画”を...

- もっと見る