以前勤めていた会社では、夏と冬の年二回、「社販キャンペーン」と呼ばれた、社内販売コンクールが行われていた。それは「企画もの」といった、大手出版社が発行する高額な図鑑や全集をメインの商材として、家族や知り合いを巻き込み、特別価格で買ってもらおうとするキャンペーンのこと。各店・各部門には高いノルマが課せられ、成績が悪い店の店長は、会議の席上、こんな時だけ活き活きとして見える上司から、ネチネチ叱責されるのが常であった。

店を訪れる営業の人たちもよくわかっていたのだろう。その時期になると決まって店には立ち寄らなくなるのだが、実家の母親からは、彼女の方からチラシの催促がきた。

どうせ買わなきゃアカンのやろ。それやったら何があるか、早く教えて頂戴。

会社では書店以外にも、カフェやコスメの店も経営していたから、キャンペーンの商材には、ビールやみかん、美顔器、クルーズチケットなんてものまで用意されていた。しかし母が買うのは、決まって本。本屋では本を買うのがあたりまえだと、生真面目に考えていたのかもしれない。

ある年、母から返ってきた申込書には、小学館から刊行になったばかりの、「全集 日本の歴史 全十六巻」にチェックが入っていた。わたしはすぐさま彼女に電話した。

「これ、結構難しい本やで。全部で三万円以上するし、そんな無理せんでもええって」

「全集 日本の歴史」は、百姓や海民といった、それまで歴史では採り上げられることの少なかった存在にも着目した、画期的と言われた全集であった。しかし、母がそんなことをわかって買っているとは到底思えない。

「ええねん」

「でも……」

「これが読みたいねん。今年はこれにするわ」

と、話はそれきり終わった。言い出したら聞かない人なのだ。それからは新しい巻が刊行されるごとに、この本読んでいるのかなと思いつつ、「全集 日本の歴史」を、神戸の実家まで送ることになった。

それから何年が過ぎたのだろう。二〇一三年の春、母の胃に広がっていたガンが見つかり、八カ月の闘病の末、彼女は愚痴を言うこともなく、あっさりとこの世界からいなくなってしまった。

わたしは母が亡くなったあとも、誰も住まなくなった家を整理するため、しばらくは神戸まで通っていたのだが、ある時見舞いで渡した数冊の本と一緒に、「日本の歴史」が全巻、本棚に並んでいるのを見かけた。

そういえばむかし、毎月送っていたことがあったな。

思いがけない再会に、「旧石器・縄文・弥生・古墳時代 列島創世記」と書かれた最初の巻を開いてみると、小さく切ったメモ紙が数枚、開いた本のあいだからパラパラと下に落ちていった。

思えば母は何でもすぐにメモをとる人で、テーブルの上にはチラシやコピー用紙で作ったメモ紙が、山のように積まれていた。本に挟まっていたメモには、チマチマと細かい、あのなつかしい字で、

「毎日少しずつ読むこと」

「『〇〇』を借りてくる」

「あたらしい歴史の新機軸!」

などと書き込まれている。

全集は、室町・戦国時代までは読んだ形跡があったが、それ以降の巻はきれいなままだった。大阪で生まれ、学生時代は京都で過ごしたあと神戸に嫁いだという、典型的な関西の女性だったから、世の中心が東に移った江戸時代以降は、あまり興味が持てなかったのかもしれない。

なんやねん新機軸って……。どこでそんな言葉覚えたんや。

母の書いた字を見ていると、彼女の声が直接、心のうちまで聞こえてきたような気がした。それは誰に見せる気もない、ひとりごとのようなことばだったから、余計に不意をつかれたのかもしれない。母は母なりに、必死になってその本を読もうとしていたのだ。誰もいないその部屋で、わたしは不覚にも少し涙ぐんでしまい、しばらく本棚の前を離れることができなかった。

結局、わたしは全集を処分することはせず、それを家まで持って帰ることにした。わたしは自分の本棚に並んだ「日本の歴史」を見るたびに、その不思議な来歴を思い出し、少しだけ深遠な気持ちになるのである。

今回のおすすめ本

ミシマ社の雑誌『ちゃぶ台』。いま、書店に代表されるような〈なんでもない〉場所が、自分の心を解き放ってくれる存在として再び脚光を浴びている。論考、イラスト、小説など、めくる楽しみを思い出す雑誌。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

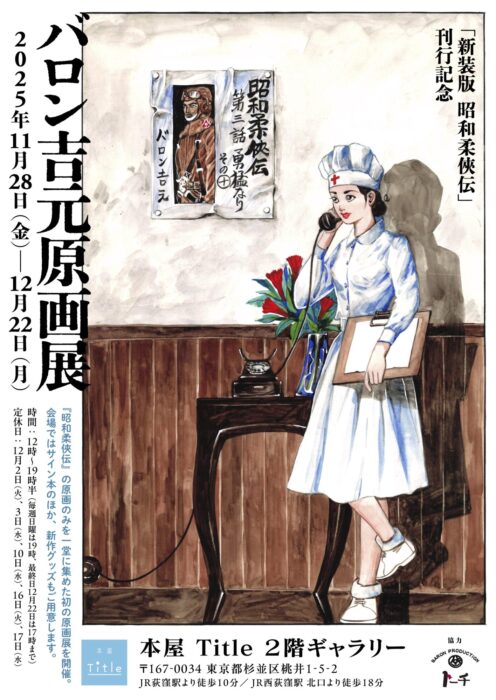

◯2025年11月28日(金)~ 2025年12月22日(月) Title2階ギャラリー

劇画家・バロン吉元が1971~72年に発表した代表作『昭和柔俠伝』(リイド社刊)の復刊を記念し、同作の原画のみを一堂に集めた初の原画展を開催します。物語の核となる名場面を厳選展示。バロン吉元はいかに時代を切り取り、そこに生きる人々の温度を紙にこめてきたのか……。印刷では伝わりきらない、いまだ筆致に息づく力を通して、原稿用紙の上で世界が立ち上がる軌跡を、原画で体感いただける機会となります。

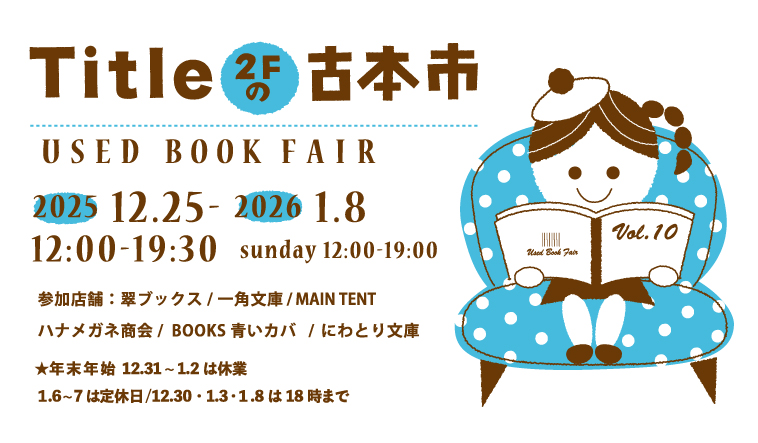

◯2025年12月25日(木)~ 2026年1月8日(木) Title2階ギャラリー

毎年恒例の古本市が、今年もTitleに帰ってきました! Titleの2階に、中央線からは遠いお店からこの辺りではお馴染みの店まで、6店舗の古本屋さんが選りすぐりの本を持ち寄って、小さな古本市を開催します。10回目の今年は、新しい店も参加します! 掘り出しものが見つかると古本市、ぜひお立ち寄りください。

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になります】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えます。同日よりその10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になります。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】

心に熾火をともし続ける|〈わたし〉になるための読書(7)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

あらゆる環境が激しく、しかもよくない方向に変化しているように感じる世界の中で、本、そして文学の力を感じさせる2冊を、今回はご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。