先日、はじまったばかりのドラマ『半沢直樹』を観てしまった。“観てしまった”というのは、様式の面白さはあれども、「銀行は人事がすべてだ」と言い切るドラマの世界観に気恥ずかしさを感じてしまうからなのだが、個人的にはそのセリフに、あるなつかしさも感じていた。

というのは、夫婦二人で行っているいまの仕事には「人事」そのものがなく、何気ない顔をよそおってはいても、会社勤めの人には心中穏やかでない季節があることを、ドラマを観るまですっかり忘れていたからである。

会社の人事は、それを決める人にとってみれば一大イベントなのかもしれないが、決められるものにとってみれば、過ごすのがこんなにもめんどくさい時期はないだろう(黙っていても、周りの人がそわそわして落ち着かないのが手に取るようにわかる)。そこから解放されたいまでは、仕事以外のことに気をわずらわせる必要はなくなり、相手の地位や役職を気にすることもなくなったので、落ち着いて仕事のみに集中できる。

まだ会社勤めをしていたころ、歳が三つほど上の、将来を有望視されていた先輩がいた。本の知識も豊富で、仕事に対しても熱心に取り組む人だったから、ゆくゆくは偉くなっていくのだろうと周りの誰もが思っていたが、ある日人づてにその人が会社を辞めたと聞かされた。

えっ、Mさんがなんでとその時には思ったが、会社というのは不思議なところで、それ以降も、優秀で、本や仕事に対する思いが深い人から順に、会社を離れていくような気がしてならなかった。

Mさんとはその後、池袋で一度会ったことがあるが、いまは医療機器メーカーで働いていると話してくれた。

そっかー。辻山さんはまだ現役なんですね。

彼はそう言って笑いながらビールを注いでくれたが、一般的に本を売る仕事はそんなに給料がよいという訳ではないから、仕事に対する愛着はあっても、何かの理由でそこから離れざるをえない人も多いのかもしれない。いまは別々の場所で働いている昔の知り合いの話を聞くと、心ならずも……といった気持ちが会話の端々からにじみ出ているようで、それを聞いたときなど、こちらからはなにも言えなくなってしまう。

なぜ、あの人たちではなく、わたしだったのか。会社を辞め独立したとはいえ、自分がいまだに本を売り続けていることを考えると、とても不思議でたよりない気持ちになってくる。

それはわたしでなくてもよかったのかもしれないが、たまたまこうして、いま自分の本屋を持って仕事をしている。自分の店が、わたし一人だけのものでない気がするのは、途切れてしまった行き場のない思いを、心のどこかで感じているからなのかもしれない。

今回のおすすめ本

本が「読める」場所とはどのような場所なのか。そしてそれを考えることは、他人の存在をどのように考えているかということでもある。そうしたモラルを、重くならない語り口に乗せて語りきるところに、この本の真骨頂がある。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

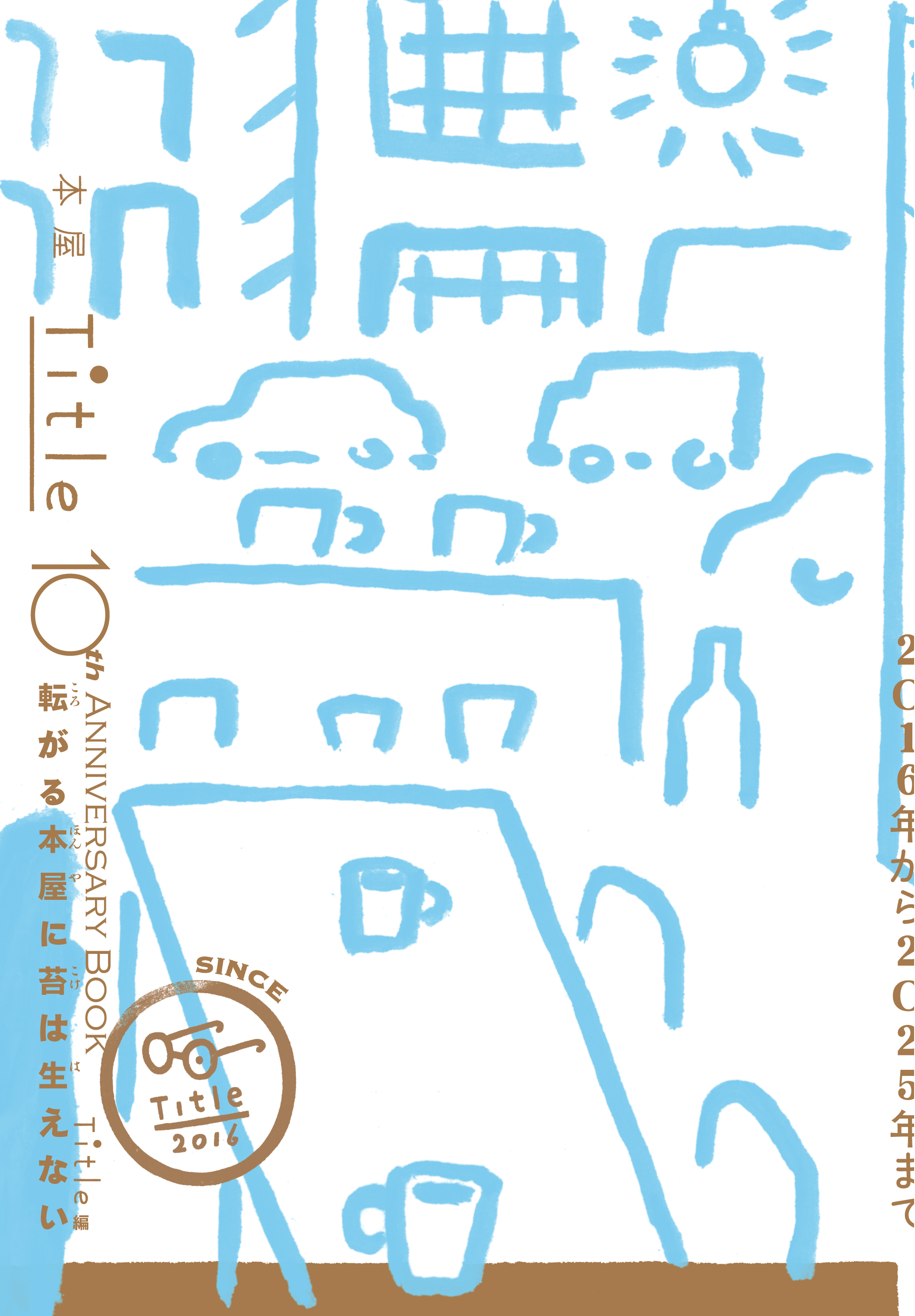

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」