店の近くに「原っぱ公園」(正確には「桃井原っぱ公園」だが、正式名称で呼んでいる人を見たことはない)という、広い公園がある。店が休みの日の夕方など、近所の若いお母さんが子どもと遊んでいる姿をよく見かけるが、その脇を歩きながら、ふと遠くまできてしまったと思うことがある。

ローリング・ストーンズに「アズ・ティアーズ・ゴー・バイ」という曲がある。ある日の夕暮れどき、座っていたわたしは、子どもたちが笑いながら遊ぶのを眺めている。そのほほえみはわたしに向けられたものではないが、そこにある断絶から、わたしは自分に与えられた時間が限られたものであることを思い出す——

曲を知っているから目のまえの光景に心を動かされるのか、目のまえの光景から知っている曲を思い出すのかはわからないが(それは分かちがたいものだ)、その曲が流れてきた瞬間、感情につかまれないように、すぐにその場を立ち去った。

流れ去る時間をまえにして、人はあまりにも無力だ。人生をさかのぼってもう一度やり直す気にはなれないが、「そうあるべきだったのか」と自らに問う声は、どこまで逃げても影のようについてくる。目のまえで無心に遊ぶ子どもたちは、幸いにしてまだ、その声を聞くことはない。

先日発売になった『誰にでも親切な教会のお兄さんカン・ミノ』(イ・ギホ著、斎藤真理子=訳、亜紀書房刊)は、そうそう、こんな小説が読みたかったのだという短篇集。幾つかの話には作家本人を思わせる小説家が登場するが、彼らはみなそうありたい自分の理想を持ちながら、思うにまかせぬ現実にとまどい、翻弄されている。

誰かの苦しみを理解して書くのではなく、誰かの苦しみを眺めながら書く文章。僕はそんなのをいっぱい書いてきた。

「ハン・ジョンヒと僕」

目のまえの他人と、どれだけわかり合えることができるのか。それは作家である以前に、人間として彼に根差した問題意識のように思える。

なんだかひとごとではないと思い、著者であるイ・ギホの略歴を見ると、わたしと同じ72年生まれだった。ちょっと人生には慣れてきたけど、まだまだ予期せぬことでつまずいてしまう年齢。自分が思い描いていた生きかたは、いまのそれとはすこし違うのかもしれないけど、なんとかこのままやっていくしかない。作風はバラエティに富んでいるが、いい大人が途方にくれている姿が、最終的には心に残った(そんなシーンはなかったのかもしれないが)。

そういえば、店にくる小さな子どもと話すときは、いまでも顔がこわばってしまう。そのとき感じる、あのすこし足りない気持ちはなんなのだろう。

今回のおすすめ本

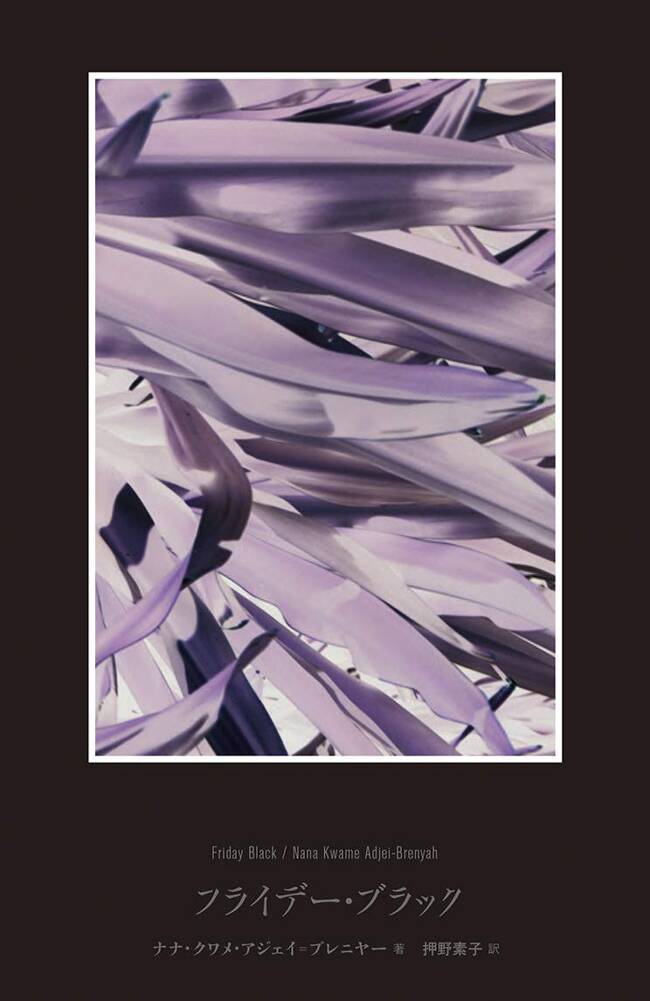

『フライデー・ブラック』ナナ・クワメ・アジェイ=ブレニヤー 押野素子=訳 駒草出版

小説はつまるところ、その人の声である。差別と偏見にされされた怒りや悲しみは、この人物に〈声〉を与えた。ダークでスマート、刻みつけるような短篇の数々。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

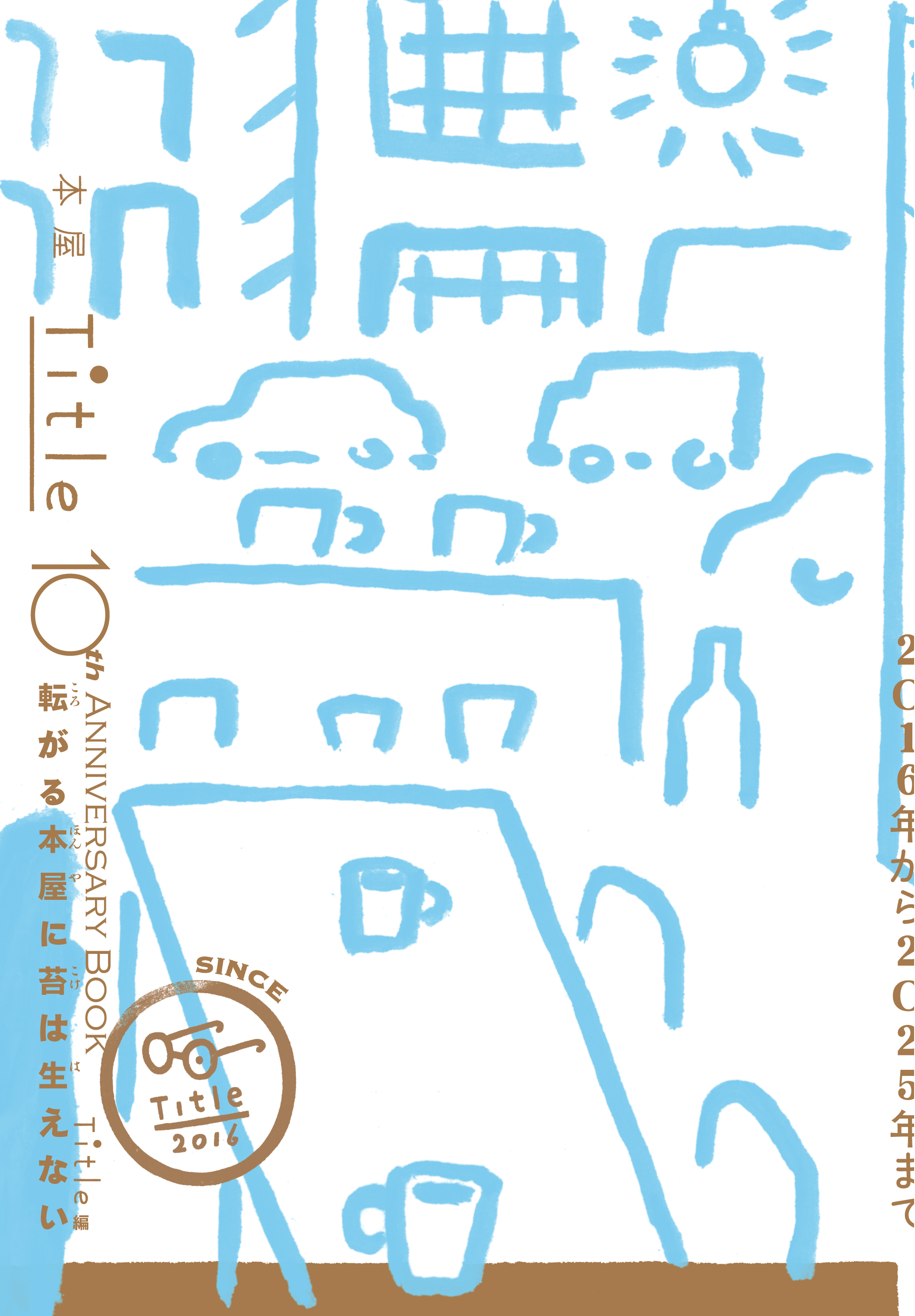

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」