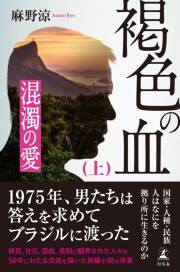

差別と分断がはびこる世界で"共生”を模索して生きた人々を描いた長編小説『褐色の血』。

ついに『褐色の血(下) ヘイト列島』が発売されました。

上巻冒頭、1975年の東京国際空港の場面から始まった物語は、はたしてどんな結末を迎えるのか。

完結編である本書の発売を記念して、全5回にわたり第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

それからしばらくしてトニーニョは夜行バスで、サンパウロから五百キロほど離れたアプカラナを訪れた。

朝、アプカラナのロードビアリア(バスターミナル)に着いた。以前はそこから車で三十分ほど走った郊外で、セシリアの一家は暮らしていた。幹線道路から農道を数百メートルほど入ったところに一家の家があったようだ。しかし、現在、そこに住んでいるのは農場の管理人一家で、セシリアの家族は市内の家で暮らしていた。

セシリアの兄、ジョゼーがロードビアリアまで車で迎えに来ていてくれた。そこからはパラナ州の州都クリチーバ、クリチーバに次ぐ第二の都市ロンドリーナ、サンパウロやリオデジャネイロに次から次にバスが出ている。家はそこから十分も走らないところにあった。

セシリアの父親、山路ペドロ、母親イザベルは二人とも二世だ。セシリアの祖父母は戦前移民で、すでに他界していた。ペドロ、イザベルは一世と運命をともにしながら生きてきた二世だ。一世たちはまとまった金を手にしたら日本に帰るつもりでブラジルに移住した。永住を望んでいたわけではない。

戦後、荒廃した日本には帰れないと悟り、そこから永住の意識が芽生えた。戦後、日系社会からは法曹界、医学界へと二世が怒濤のように進出していった。農業分野ではすでに高い評価を得ていたが、その他の分野で日系社会の地位向上を図るためには高等教育が必要になる。帰国することを目標に掲げていた時代には、二世の中でブラジルの大学に進学する者は限られていた。しかし、戦後は多くの二世、そして三世が大学に進むようになった。

セシリアの話では、山路ペドロも、イザベルもブラジルの義務教育を受けただけで、高等教育は受けていなかった。セシリアの祖父母は帰国することを夢見ていたが、その夢を果たすこともなく、今はブラジルの大地に眠っている。

セシリアの家の前の通りはイペーの並木道で、鮮やかな黄色の花を咲かせていた。鉄扉の門を入ると、小さな庭になっていて、イザベルの趣味なのか、緑の観葉植物が植えられていた。

家の中に入るとサーラでその隣はバスルーム、奥まったところがコジンニャ(キッチン)、通路を挟んで反対側には寝室が三つ並んでいる。コジンニャの奥は裏庭になっていた。

セシリアがトニーニョを両親に紹介した。

「私のナモラードよ」

ペドロもイザベルも満面の笑みを浮かべて握手を求めてきた。

「タ・カンサード?(疲れていないかい) 早くセンタ(座って)してデスンカサ(休む)するといい」

ペドロはサーラのソファに座り休むように言った。ペドロの会話には、ポルトガル語に日本語が交じってくる。

アクリマソン地区にあるマリオのバールにも日系人の客は多い。年老いた二世の中には、ペドロのような調子で話しかけてくる客も少なくなかった。

「初めまして、アントニオ・オリベイラです」

トニーニョは型通りの挨拶を返した。

「すぐに用意するからね」

イザベルがコジンニャに入り、朝食の用意を始めた。すぐにサーラにまで淹れたてのコーヒーの香りが漂ってくる。

マリオのバールでもカウンターからいつもコーヒーの香りが店内に広がっていた。しかし、家庭の中に流れる淹れたばかりのコーヒーの香りは、何かが違うようにトニーニョには感じられた。

幼い頃、母親のテレーザは明け方近くに帰ってきた。マンションにはお手伝いさんがいて、夜トニーニョが一人にならないように気を遣ってくれていた。母親はどんなに疲れていても、朝食時には起きてきて、トニーニョと一緒にコーヒーを飲んでいた。あの時と同じだと思った。

「トマ・カフェー(朝食にしましょう)」

コジンニャからイザベルの声がした。

セシリアと一緒にコジンニャに行くと、大きめのテーブルの上にはパンとバター、それにコーヒーとレイチの二つのポットが置かれていた。

「フィカ・ボンタージ(好きにしていいのよ)、ここはあなたの家よ」

イザベルが言った。

セシリアがすべてを家族に説明してくれていたのだろう。

セシリアの両親も、そして長男のジョゼーとも初対面だが、とてもそうとは思えないほど親しみを感じるし、山路一家もトニーニョを受け容れてくれたように思えた。

テレーザが亡くなってから、食事はずっと一人で摂ってきた。ペンソンの朝食も、マリオのバールでの食事も話し相手は誰もいなかった。話をしながら食事をする相手といえば、セシリアくらいだ。

急に家族ができたような気分だ。何を話したらいいのか、戸惑うばかりだ。そんなトニーニョを見かねたのか、セシリアが二つのポットを取った。

「カフェにする、それともカフェコンレイチ(カフェオレ)?」

「カフェで」トニーニョが答えた。

セシリアが注いだコーヒーに砂糖が底に残るほどたっぷりと入れる。スプーンでかき回さずにそれを口に運ぶ。底に沈殿するまでの間に溶けた砂糖の甘味とコーヒーの味を楽しむのが、コーヒー通の飲み方だと、マリオが教えてくれた。もっともマリオのことだから、適当な説明をしているのかもしれないが、トニーニョはそう信じ込んでいる。

コーヒーを口に運んだ。程よい苦みと甘み、そしてコーヒーの香りが口に広がる。

「どうだ、味は」

ジョゼーが待ちきれない様子で聞いてくる。

「おいしいです」

「そうだろう。コーヒーも砂糖も俺が栽培しているものなんだ」

ジョゼーはパラナ連邦大学農学部を卒業後は、父親の農場を継ぐつもりなのだ。

「兄は有機栽培を試験的に始めているのよ」

「一気に有機栽培に変えることは不可能だけど、いずれファゼンダ・ヤマジ(山路農場)産のコーヒー豆や砂糖は有機栽培で、なるべく農薬を使わないで生産できるようにしていきたいんだ」

サンパウロやリオの富裕層は健康志向が強く、有機栽培で栽培されたコーヒー、砂糖だけではなく、野菜なども、価格が高くても有機栽培、無農薬栽培で生産されたものを購入する傾向があると、新聞などで紹介されていた。

ブラジルの農業は北進するといわれている。

サンパウロ州の南に位置するパラナ州はブラジルの穀倉地帯と呼ばれてきた。パラナ州の南にはサンタカタリーナ州、そしてリオグランデ・ド・スール州と続き、さらにその南はウルグアイになる。

パラナ以南の州は元々肥沃な土地で、ここにはドイツ移民が多く入植した。しかし、現在では地味は痩せ、化学肥料の投入が必要になる。

パラナ州はコーヒーの生産地として知られる。コーヒー栽培で成功した日系人は四国と同じ面積のコーヒー農園を所有していた。その農場主が一晩で破産に追い込まれた。

パラナ州の西側はパラグアイ、アルゼンチンと国境を接している。南下すればするほど赤道から遠くなり、南極に近づくことになる。一晩で破産したのは、霜が降りてコーヒーが全滅したからだ。

ブラジルの農業は投機的な傾向が強い。儲かる時は一瞬にして莫大な利益を生むが、失うのも一瞬だ。霜害に強い作物を栽培することが、農業経営の安定化に繋がるとジョゼーは考え、その一つの手段として有機栽培を考えているようだ。

「午後から農場を案内する。セシリアも一緒に行こう」

ジョゼーは農場をトニーニョに見せたいのだろう。

「トニーニョはアプカラナは初めてでしょう?」

セシリアが聞いた。

まだ幼い頃、母親に連れられてリオデジャネイロを旅行したことはあった。しかし、サンパウロ州を出た旅行はその時が最初で最後だった。あとはサンパウロから百キロも離れていないサントス海岸くらいしか記憶にはない。

母親も生きていくことが精一杯で旅行を楽しんでいる余裕などなかった。母の死後は、トニーニョ自身も生活費、学費を稼ぐのに懸命で、旅行したこともなかった。

「アプカラナに来るのが最初どころか、サンパウロ州を出たのはこれが二度目さ」

その返事に、セシリア以外は声を上げて驚いていた。

アマゾン川を見たことがないという大学の友人も珍しくない。アマゾン川流域の都市を訪れるより、隣国のアルゼンチン、パラグアイの方がまだ近いのだ。

「いつまでアプカラナにいられるんだ」

ジョゼーが聞いた。

「今日泊まって、明日の夜行バスでサンパウロに戻る予定なの。私も彼も、家庭教師のアルバイトがあるから」

セシリアが答えた。

「それなら今日はアプカラナ市内と農場を案内する。次にきた時は、イグアスの滝と、パラグアイ、アルゼンチンを回ろう」

イグアスの滝はブラジルとアルゼンチンの国境上に位置し、パラグアイの国境も近い。アプカラナからも車で三、四時間走れば着いてしまう。

その日一日はジョゼーの案内で、アプカラナ市内の見学と、農場を見せてもらった。

夜は山路一家の親戚も集まり、シュラスコのパーティーを開いてくれた。多くの親戚が集まり、皆の前で「セシリアの恋人」だと紹介してくれた。

セシリアの家族からトニーニョの生い立ちを聞いてくる者もいなかったし、家族に触れる話をしてくる者もいなかった。

セシリアと一緒に冷たいビールを飲みながら、これからの人生をともに歩んでいきたいと心から思った。

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...

- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...