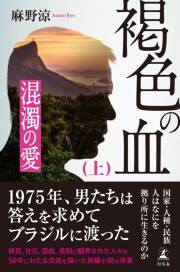

差別と分断がはびこる世界で"共生”を模索して生きた人々を描いた長編小説『褐色の血』。

ついに『褐色の血(下) ヘイト列島』が発売されました。

上巻冒頭、1975年の東京国際空港の場面から始まった物語は、はたしてどんな結末を迎えるのか。

完結編である本書の発売を記念して、全5回にわたり第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

その後も同じバールで働き続けた。

大学はブタンタン地区にあり、市内中心部からバスで三十分くらいのところにある。夜はバールで働くという日々は以前と変らなかったが、いつも何かに追い立てられるような焦燥感からは解放された。

しばらくすると、マリオから子供の家庭教師を頼まれた。

「うちの倅の勉強をみてほしいんだ」

マリオの長男マルセーロは中学生だったが、中学二年生から三年生への進級試験に失敗していた。ブラジルでは義務教育でも落第がある。弟や妹が、兄や姉と同じ学年ということもあれば、弟や妹の方が学年は上ということも起こりうる。

父親のマリオは中学卒業で、高校、大学を断念していた。そのことがあるのでマルセーロを何としても高校、大学に進学させたいという思いが強かった。いや強すぎたのだろう。母親のマリアは高校を卒業しているが、本人が嫌がるのに無理やり大学に行かせることもないと、進学については鷹揚な姿勢でマルセーロに対応していた。

「しばらくは好きにさせておいたらいいのよ」

「好きにさせておいたから落第したんだ」

「一年や二年の遅れくらい、それが何なの。これから何十年も生きていくというのに……。あなたはせっかちすぎるのよ」

「俺は高校にも大学にも行きたかったのに、行けなかった。だからマルセーロにはそんな思いをさせたくない」

「進学が必要とマルセーロが思えば、その時には放っておいても自分で勉強するようになるから、それまで待ってやればいいのよ」

二人の会話はいつもこんな調子で、それがマリオの苛立ちを増幅させていた。

肝心のマルセーロは留年したことなど気にも留めず、サッカーとテレビゲームに夢中などこにでもいる中学生だった。家庭教師だと紹介された最初の日、話しかけてもテレビゲームに熱中していてトニーニョの話さえ聞こうとしなかった。

トニーニョは、マルセーロのベッドに横になり、本を読み始めた。マルセーロはちらちらとトニーニョを見ていたが、すぐにテレビゲームの方に目をやった。しかし、一時間経っても帰る気配のないトニーニョにテレビゲームを止めて話しかけてきた。

「いつ帰るの?」

「君の家庭教師の仕事をすませたら」

「僕が勉強しないと言ったら」

「朝までこのベッドで寝かせてもらう。ペンソンのベッドより寝心地はいいし、静かだからね、この部屋は」

このまま居座られても困ると思ったのか、マルセーロは渋々自分の机に移動した。

苦手科目を聞くと数学と答えたので、数学の教科書を開かせた。一次方程式の問題をやらせてみたが、まったく解けない。これでは数学の時間は拷問に思えるだろう。

マルセーロが通っているのは親に経済力がなければ通えない私立中学校で、進学率も高かった。落ちこぼれた生徒のことなど考えずに授業は進められる。家庭教師としてどのように教えるかは一任されていた。まずは苦手の科目を克服させることから始めた。

数学さえ合格点を取れば進級は問題ない。他の科目は優秀とは言えないまでも、合格点を取っていた。

しかし、マルセーロの集中力は三十分ももたなかった。そこでトニーニョはいくつもの科目を教えるのではなく、最初は数学だけ、しかも一問をていねいに説明しながら解いてみせ、同じ問題を一人で解かせた。一人で解ければ、ほとんど同じ問題をその場で作り、一人で解かせてみた。それができれば授業を終わらせた。

一つ問題をクリアできれば授業から解放されるとわかると、マルセーロは懸命に問題を解いた。数ヶ月もしないで、中学での成績は上がり、教師からも褒められるようになった。

成績が上がると、マリオから他の親を紹介された。ほとんどが経済的余裕のある家庭の子弟で、バールで働く時間は少なくなったが、それよりも高額な報酬を家庭教師のアルバイトで得られるようになっていった。トニーニョの学費と生活費は、家庭教師とバールからの給与でまかなわれた。

トニーニョの経済的事情を知るマリオは家庭教師だけの方が収入が多くなるのを知って、家庭教師に専念するように勧めた。バールの仕事をやめても、食事は今まで通り店で摂って構わないとまで言ってくれたが、週に二日はバールに出勤するようにした。USPに合格したからといって、合格祝いを気前よく出してくれたマリオの店を辞めるのも気が引けたし、バールの仲間とも一緒に働いていたかった。母親が亡くなってから、生活するのに精一杯で友人と呼べるのはバールの仲間くらいしかいなかった。

家庭教師は一人で手に負えないくらい依頼者が増え、その相談を最初にしたのがセシリアだった。

セシリアはパラナ州アプカラナ出身の日系三世で、サンパウロには親戚もなく、トニーニョと同じように、ペンソンで暮らしていた。

「家庭教師のアルバイト、私でいいならやらせて」

セシリアも実家からそれほど仕送りがあるわけではなく、自分の小遣いくらいは自分で捻出するような生活を送っていた。というよりUSPに限らず多くの学生が親に頼らず自分の力で生活費を稼ごうとしていた。大学に通うことは自立への第一歩でもある。

マリオにセシリアを引き合わせると、「トニーニョの紹介なら問題ない」と快諾してくれた。セシリアが教えた中学生も成績はすぐに上がり始め、両親よりも本人が勉強に意欲を見せ、教師も驚いているとマリオから話が伝わってきた。

セシリアとの付き合いは、最初は家庭教師の仕事を紹介することから始まった。USPでも授業が終わると、すぐにアルバイトに向かうトニーニョはセシリアと落ち着いて話をする時間はなかった。

セシリアは、受け持った生徒にわかりやすく教える方法がわからなくなると、トニーニョに相談してきた。その相談に乗る時、マリオのバールを利用した。

セシリアは東洋人街に近いコンデ・デ・サルゼーダス街の日系人が経営するペンソンで暮らしていた。一方、トニーニョが住んでいたのは東洋人街からバスで十分ほどのアクリマソン地区のペンソンで、マリオのバールはそのペンソンから徒歩で七、八分ほどのところにある。

セシリアが来た時、マリオは奥のテーブルを二人のために空け、飲み物も食事も無料で提供してくれた。セシリアが自分の食事代だけでも払おうとすると、マリオが笑いながら言った。

「セシリアが教えている子供の親が来た時に、飲食代をふんだくるようにするから、君は好きなだけここで食べていけばいいさ」

「そんな……、困ります」

セシリアが真顔で答えると、マリオは店内に響くような大きな声で笑った。

「冗談だよ。セシリアが気にしないようにと思って言ってみただけさ。ジャポネース・ガランチード(保証付きの日系人)とはよく言ったものだ」

日本人移民は一九〇八年に初めてブラジルの土を踏んだ。ヨーロッパからの移民がマラリアに苦しみ、投げ出した土地に果敢に挑んだ。多くの犠牲者を出しながら、そうした土地を豊かな田畑によみがえらせてきた。そんな姿を見てきたブラジル人は日系人に尊敬の念をこめてジャポネース・ガランチードと呼ぶようになり、日系人は正直で勤勉だとブラジル人からは思われている。

「トニーニョは俺にとっては家族のような存在さ。そのトニーニョのナモラーダ(恋人)も同じだ。何も遠慮はいらない。君も好きなだけ食べて帰ってくれ」

「セシリアはナモラーダとは違う」

トニーニョが反論したが、周囲にはそう見えても不思議ではなかった。奥のテーブルで二時間でも三時間でも、周囲を気にするでもなく二人で話し込んでいた。実際、生徒を教えるコツを伝えた後は、それ以外の話をよくしていた。

セシリアが生まれ育ったパラナ州はブラジルの穀倉地帯と言われ、日本人移民が多い地域だ。父方の祖父母は広島県出身の一世だった。両親はともに二世で、親の苦悩を見て成長した。

故郷の広島に錦を飾るつもりで一家は働き続けた。しかし、原爆によって故郷は焦土と化した。もはや帰国することは夢でしかなかった。その日から日本人移民はブラジルに永住することを考え始め、ブラジルに骨を埋める決意をする。

一世の衣錦還郷の呪縛を解かれた二世は、怒濤の勢いでブラジル社会に進出していった。しかし、それは経済的な資力のある一部の日系人で、多くの二世はその流れに乗ることはできなかった。そして三世の代に入りようやく大学へ進学する者が出てきたのだ。セシリアの家族もその中に含まれる。

アプカラナはパラナ州の大きな街だが、セシリアの一家が暮らしていたのは中心部から離れた地区で、セシリアが子供の頃はまだ電気も引かれてはいなかった。夜はガス灯の明かりで勉強をしていたらしい。

学校までは徒歩で三十分以上もかかる場所にあった。

「パン一つを持って通学できた日は最高の一日だったわ」

そんな話をセシリアから聞き、どんな暮らしぶりだったのか、おおよその見当はつく。セシリアがどんな家庭環境で育ったのか理解できた。トニーニョは母親のおかげで飢えることもなければ、学校にも通うことができた。

セシリアには兄がいて、家業の農家を継ぐと、州都クリチーバにあるパラナ連邦大学の農学部に進んでいた。卒業まであと二年、兄も卒業を目指して必死に勉強しているようだ。

セシリアから話を聞く一方で、自分の家庭の話になると、トニーニョは途端に無口になった。

「両親は死んでしまった」

とだけは伝えてあるが、それ以上は何も説明していなかった。

父親は誰だかわからない。母親はボアッチ(ナイトクラブ)で働き、体を売っていたなどと、話せるわけがない。

トニーニョはセシリアに心惹かれる一方で、会うのを負担に感じるようになってきた。

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...