差別と分断がはびこる世界で"共生”を模索して生きた人々を描いた長編小説『褐色の血』。

ついに『褐色の血(下) ヘイト列島』が発売されました。

上巻冒頭、1975年の東京国際空港の場面から始まった物語は、はたしてどんな結末を迎えるのか。

完結編である本書の発売を記念して、全5回にわたり第一章、第二章を特別公開します。

* * *

第一章 進学

児玉から一万ドルを手渡され、成田空港からパンナム機に乗り込んだ日は生涯忘れることはない。母親のテレーザのことを児玉が覚えていてくれたとは思わなかった。トニーニョの記憶に残っている児玉は無口だったが、優しい性格だった。誕生日やクリスマスの日にはいつも母親からプレゼントをもらっていた。母親以外の人からプレゼントをもらったのは、児玉が初めてだった。

クリスマスに贈られたサッカーボールは、外で蹴ることもなく、ずっと大切に保管してきた。二度目のクリスマスプレゼントは一万ドルだった。児玉はテレーザに支払わなければならない未払いの授業料だと説明した。

しかし、それがウソだというのはすぐにトニーニョにもわかった。テレーザは文字が書けなかった。独学で学び、かろうじて文字が読める程度だった。その母親が児玉にポルトガル語を教えられるはずがないのだ。

サンパウロに戻り、最初は一万ドルの出所を隠していたが、テレーザに問い詰められ、事実を話すしかないと思い、児玉から贈られたと伝えた。

「センベルゴーニャ(恥知らず)」

テレーザはどこにそんな力が残されていたのかと思うほど、病室のベッドの上から大声でトニーニョをなじった。

トニーニョはデカセギをするつもりで日本を訪ねたが、警察に身柄を拘束された。日本で唯一の知人である児玉に連絡を取られ、警察署で児玉と再会した事実を正直に告白するしかなかった。

「ママイ(母)からポルトガル語を教えてもらった。その授業料だと一万ドルを手渡された」

余命はいくばくもないと医師から聞かされていた。真実を告げることが母親のためだとトニーニョは決断した。

テレーザは礼を言いたいからと、児玉に電話するようにトニーニョに求めてきた。児玉なら出てくれるだろうと信じて、病室から連絡を入れた。児玉は母親にポルトガル語で、サンパウロで暮らしていた頃、世話になったと、母親に礼を述べてくれたようだ。

テレーザは一万ドルについて児玉に直接話ができたことで、わだかまる思いを少しは軽減できた様子だった。トニーニョにはそう感じられた。

母親が息を引き取ったのは、それから三週間後のことだ。

テレーザが最後に言い残したのは、高校を卒業し、大学で学んでほしいということだった。トニーニョは祖父母について何一つとしてテレーザから聞かされていなかった。聞いていたのはテレーザがベレンの貧しい家で育ったという話くらいだ。

おそらく一家は貧しさのために離散し、両親も兄弟姉妹もどこで暮らしているのか、テレーザ自身にもわからなかったのかもしれない。母親がベレンをいつ離れ、サンパウロに出てきたのかも知らなかった。テレーザは自分の家族や過去についてトニーニョにさえ話すのを嫌がった。

子供の頃はそれを不思議に思ったが、成長するにつれてトニーニョにも母親がどんな環境で育ってきたのか、おおよその想像がついた。あえてトニーニョはそれを聞き出そうとは思わなかった。母親を傷つけるような気がしたからだ。

筆舌に尽くしがたい苦労の連続だった母親の人生の中で、児玉は唯一母親が心を許し、慕った男性のようにトニーニョには思えた。その児玉がトニーニョのことも、そしてテレーザのことも覚えていて、治療費を託してくれた。それは死を間近にした母親にとっては救いだった。体を売りながらトニーニョを育てることに専念してきたテレーザのたった一度の恋だったようにも思える。

一人になってしまったトニーニョは、必死にアルバイトを続けた。母親の願いを無にはできなかった。それまで住んでいたコンソラソン地区のマンションを引き払い、アクリマソン地区のペンソンに移った。

ペンソンはいわゆる下宿で、サンパウロ市内にも多数見られたコロニア風の大きな家屋で、一部屋にベッドが二、三置かれ、七、八人から十数人が暮らし、朝食付きが一般的だ。言ってみればシェアハウスだが、奥地からサンパウロに出てきて、市内の大学に通う学生にとってペンソンは経済的でもあり便利だった。

トニーニョはテレーザとの大切な思い出の品だけは残したが、それ以外の家具はすべて売却した。所持品はトランク三つだけで、それをベッドの下に突っ込み、一部屋に二人が暮らす生活が始まった。サーラ(応接室)に大きなテーブルが置かれ、そこで朝食を摂る者もいれば、自分の部屋で食べる者もいた。朝食は、パンとコーヒー、レイチ(ミルク)だけで、午前六時から九時の間にすませるのがルールだった。

新しい生活にはすぐに慣れた。というよりも同じ部屋の大学生に気を遣っている余裕もなく、朝起きたら食事をし、高校に向かい、授業が終わればそのままアルバイト先のバールに向かった。

バールは軽食堂で、カウンターだけの店もあれば、奥にテーブル席を設けている店もあり、コーヒー、サンドウィッチや定食などのメニューを用意している。トニーニョが働いたのはテーブル席もあるバールで、仕事は皿洗いと店内の清掃だ。

カウンターで食事をした客の片付けはそれほどでもないが、テーブル席で客が食事をした後の片付けは一苦労だ。食器類をキッチンシンクに運び、テーブルの上とテーブルの周辺に散乱したペーパーナプキンや楊枝、鶏の骨などを素早く箒を使って集めなければ、すぐにゴミの山が築かれてしまう。

休憩する閑などない。閉店まで働き詰めだ。しかし、午後九時過ぎが客のピークで、それが過ぎると、カウンター内から声がかかり、夕飯を提供してもらえた。

「コーミ・ジャンター(晩飯を食え)」

カウンターで料理をしているスタッフから声がかかる。

トニーニョに身寄りがなく、一人で高校に通い卒業しようとしているのが従業員にも伝わり、適当な時にカウンターに山盛りの食事を用意してくれた。毎晩、メニューを変えて出してくれるのであきることもなかった。

仕事が終わりペンソンに戻ると、サーラのテーブルでは学生たちがノートを広げ、勉強している。そこにトニーニョも加わった。

どんなに疲れていても二、三時間は学業に集中した。後はシャワーを浴びてベッドに潜り込んだ。こんな生活を続け、なんとか高校を卒業した。その年にUSP(サンパウロ大学)を受験しようとも考えたが、合格する自信もなかったし、それよりもなによりも、合格したとしても初年度納入金のあてがまったくなかった。

高校卒業後の一年は入学資金を貯めることと受験に備えることに決めた。

バールでのアルバイトは、皿洗いとホールの掃除から解放され、客からオーダーを取り、厨房から出てくる料理を客のところに運ぶ仕事につくことができた。朝の開店から夜の八時まで働いた。昼と夜はバールで食事をして節約に努めた。

予備校に通う学費はない。ペンソンに戻ると、午前二時か三時くらいまでは受験勉強に集中した。その生活がつらいとは思わなかった。

受験勉強に没頭する一方で、高校卒業後の一年は、何故自分は大学に進もうとしているのか、何がしたいのか、そんなことを考える日々でもあった。

テレーザがトニーニョの大学進学を望んでいたことも大きな理由だ。では自分はどんな生き方をしたいのか。

母親が文字を覚えたのは、トニーニョが学校に通うようになってからだった。普通は父親か母親が、学校に通い始めた子供に文字を教える。しかし、トニーニョの家庭ではその逆だった。

小学校から戻ったトニーニョに母親が聞いた。

「今日はどんな勉強をしたの?」

トニーニョがノートを広げ、その日に学んだことを母親に告げると、

「忘れないようにもう一度勉強しよう」

と、毎日復習を母親とした。それがトニーニョの成績をクラス一に引き上げるのに大いに役立った。その勉強を繰り返しているうちに、母親は文字を覚え、算数を学んでいた。

テレーザは優秀な女性だった。ただ学ぶ機会に恵まれなかっただけなのだ。母親の友人にはそうした女性が多かった。

「ママイと同じような境遇で生きるしかない子供に勉強を教えてあげたい」

受験勉強をしながら漠然とだがそんなことを考えた。トニーニョが教師になれば母親も喜んでくれるだろうと思った。

USPは難関中の難関で、一浪、二浪は当たり前だ。しかし、トニーニョに受験の失敗は許されなかった。さすがに朝から夜まで働き通しで、同じ生活を二年続けることはできない。

次の年、受験シーズンが訪れると、トニーニョは教育学部に受験願書を提出した。受験すれば合格は間違いないと思える私立大学もあったが、州立大学でなければ入学金も学費も捻出できない。受験したのはUSP一校だけだった。

トニーニョはUSPの教育学部に合格した。発表の時、周囲は合格を喜ぶ親子が目立ったが、その日、トニーニョはテレーザの墓に報告しただけだった。しかし、翌日いつものようにアルバイトに出ると、従業員が結果を聞いてきた。

「合格したよ」

トニーニョは客のオーダーを厨房に告げるような口調で答えた。

店内は清掃中でまだ客は入っていなかった。合格の情報は店内の奥まったところにある経理室にいたドーノ(オーナー)のマリオに伝わった。

マリオは中学を卒業しただけで、サンパウロ市内にバールを四店舗経営するまでに至った。ベルトが隠れてしまうほど大きな腹を揺らしながら、経理室から飛び出してきた。

「ホントか、トニーニョ、合格したというのは」

「ああ、ホントさ」

昼休みを利用して入学金を振り込むつもりで、振込用紙と合格通知書をポケットにしまっていた。合格通知書をマリオに見せてやった。

マリオは合格通知書を見ると、すぐに経理室に戻り、膨れ上がったA4封筒を持って戻ってきた。

「合格祝いだ」

封筒には五百クルゼイロ、千クルゼイロの札を無造作に詰め込めるだけ詰め込んであった。銀行が開くと同時に預けるはずの昨日の売上金だ。

ブラジルはハイパーインフレで、一九八九年のインフレ率は一四三〇パーセント、一九九〇年は一九四七パーセントというとんでもない数字をはじき出していた。

「俺の気が変わらないうちに銀行に行って、入学金を振り込んでこい」

マリオが言った。

「いいんですか」

トニーニョは聞き返した。信じられなかった。時給を上げてほしいと何度頼んでも、「代わりはいくらでもいる」と、まったく聞く耳を持たなかった。そんなマリオがはち切れそうなほど札を詰め込んだ封筒をトニーニョに手渡したのだ。

他の従業員も信じられないといった表情でなりゆきを見守っている。

「あのどケチなマリオが、どういう風の吹き回しなんだ」

そんな声がトニーニョの耳にも聞こえてきた。

「学費に使わせてもらいます」

入学金、授業料を納入してしまえば貯金は完全に底をつく。教科書代、USPまでの通学費用などこれからかかる経費のあてがまったくついていなかったのだ。しばらくの間、もう一つアルバイトを探すか、開店から閉店までバールで働くしかないと思っていた。マリオの思わぬ祝い金で、トニーニョは宙を歩いているような気分だった。

「銀行に行ってきます」

店の三軒隣は日系人が設立した南米銀行で、トニーニョはその銀行を利用していた。南米銀行に飛び込み、マリオから贈られた金を預金し、USPの入学金、授業料を納入した。

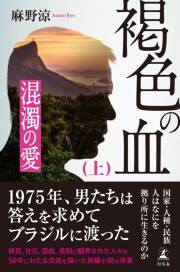

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー