わたしが子どものころ、「戦争」とは、本や映画のなかにあるものだった。

わたしの父は昭和14年生まれ、母は19年生まれだから、あの戦争のときはまだ年端のいかない子ども。だからという訳ではないだろうが、両親から戦争の話を聞いたことはなかったし、こちらからわざわざ尋ねることもしなかった(彼らが早くに亡くなってしまったこともある。訊かなかったことに関してはいまも後悔している)。それを意識せずとも、生きていける時代だったのだと思う。

わたしがはじめて「戦争」に触れたのは、以前勤めていた会社の転勤で、広島に住んでいたときだった。現在の広島は、100万人以上が暮らす現代の都市だから、ふだん「戦争」を意識する場面はほとんどない。当時わたしが働いていたのも、若い人が多く集まるファッションビルで、地元の人と戦争や原爆について話すことは一度もなかった。しかし、川沿いを歩いているときやチンチン電車に乗っているときなど、ふとそのことが頭をよぎるのだ。

いまわたしが踏んでいるこの同じ土地で、かつて大勢の人が一瞬にして亡くなった。

目のまえの景色は途端に色あせ、本や映画、資料館で見た光景が、同じ場所にページをめくるようにして現れる。かつてこの場所に存在していた一つ一つは異なる人生が、大きな力によって一瞬にして押しつぶされたのだ。わたしは体じゅうから、力が抜けていくのを感じた。

死者の魂を弔い、それを海や川に流す灯籠流しは全国で広く行われているが、広島ではそれが、特に原爆の犠牲になった人たちの魂を鎮める儀式として行われている。当時わたしは、太田川という川の近くに住んでいたが、毎年8月6日の夕方になると、部屋の窓から灯籠流しの灯が、川面にちらちらゆらめきながら流れていくのが見えた。川原まで行き、少し離れた場所からぼうっと光る灯籠の灯りを眺めていると、いまの我々と変わることのないいのちが、かつて確かに存在したことを実感できた。

今年の8月6日は、「原爆の図 丸木美術館」をはじめて訪れた。美術館は埼玉県東松山市の都幾川のほとりにあり、丸木位里・俊夫妻が共同制作した「原爆の図」を常設展示するために建てられた場所だ。「原爆の図」は教科書で見たことがあったし、美術館の存在は前から知っていたが、そこには何かイデオロギーのようなものも貼りついているような気がして、これまでどこか敬遠していた。だがカレンダーを見ると、今年の8月6日は店の定休日。ここ数年、世界で起こっていることを考えると、いまがそのときなのではないかと思い立ち、東松山まで行くことにした。

実際、先入観なく絵を観てみると、「原爆の図」はどこか宗教画を思わせる考え抜かれた構図で、一人一人の姿が力強く描かれた、一枚の絵として美しい作品だった。当日は美術館にとっても特別な日だったから、絵本の読み聞かせや映画の上映会なども行われていたが、映像で見る二人の姿がとにかくチャーミングで驚いた。農村の川べりで動物を飼い、作物を育てながら暮らしている生活から生まれた絵が二人の絵なのだと腑に落ちた。

映画の途中、不意に手や足をあらぬ方向に曲げ、俊さんのデッサンのために寝転がってポーズをとる位里さんの姿がスクリーンに映った。絵に描かれた大勢の被爆した人たちは、彼ら自身がモデルでもあったのだ。それを見ていると、絵筆をとる自分も、犠牲になった被爆者も、そこには何も違いがないんだということを身をもって示しているようで、心動かされた。

広島に原爆が落とされた8月6日。二人は東京に住んでいたが、位里さんのお母さんが広島に暮らしていたこともあり、すぐに広島まで駆けつけ、そこで惨状を目の当たりにした。東京に戻ってきたあと、二人は明るい絵を描こうとしたが、いざ描こうとするとどうしても暗い絵になってしまう。それならばその暗さを見つめ続けるしかないと描きはじめたのが「原爆の図」だった。二人はその後、たくさんの虐げられた人びとから動かされるように、ありとあらゆる人間を押しつぶすもの――南京、アウシュヴィッツ、足尾、水俣、原発など――のことも描いた。

映画の途中、「地獄の図」を製作中の位里さんが、自分はもう地獄に行くことは決まっていると口にした。ヒトラーもトルーマンも天皇も、戦争をしたものはみな地獄行きだが、自分もまた地獄行きなのだと。それは戦争を止められなかったことに対しては、どの人間もみな同じように責任があるということで、だから二人は目をよく見開き、人間というものの愚行を延々と描き続けているのだ。

東松山から東京に帰ってくる電車のなかは、いつもと変わらない風景だった。近くに大学があるのか、夕方のこの時間には、学生らしき若い人の集団に混じり、買い物帰りの主婦や、会社に戻るサラリーマンの姿もあった。

それでもいま、この平和な光景のなかに、「戦争」はあるのかもしれなかった。

世界がこれだけ狭くなり、この同じ時に戦争がどこかの国で行われているとして、「でも少なくとも、戦争なんてここにはない」と、誰が言い切れるのだろうか。

今回のおすすめ本

『文化の脱走兵』奈倉有里 講談社

戦うことではなく、逃げることが勇気である。この時代、大きな声に含まれた欺瞞に気がつくためにも、本を読むことが必要だ。幼き日から続くかけがえのない日常を、ロシア文学を交えて語ったエッセイ集。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年2月6日(金)~ 2026年2月24日(火) 本屋Title2階ギャラリー

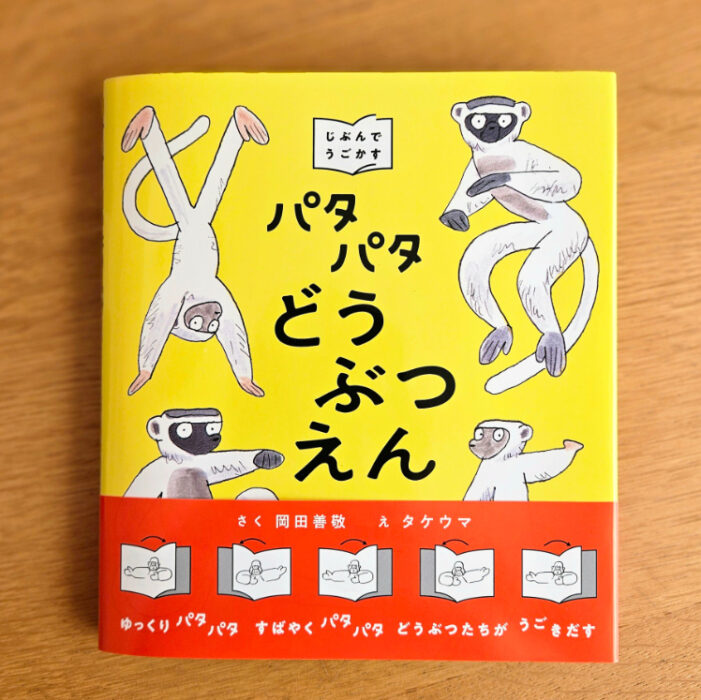

『パタパタどうぶつえん』(岡田善敬 作/タケウマ 絵/ブロンズ新社刊)の出版を記念して、原画展を開催いたします。原画の展示をはじめ、お二人の書籍やグッズの販売、タケウマさんの複製原画の販売も行います。ぜひ足をお運びください。

◯2026年2月27日(金)~ 2026年3月16日(月) 本屋Title2階ギャラリー

霧やもやをテーマにした新作の版画展。霧に包まれた幻想的な風景や、ぼんやりと現れたり消えたりする幻のようなものをイメージして描きました。今回の展示では、版を分けて奥行きを出し、輪郭をぼかして刷ったりするなど、あらたな制作方法にもチャレンジしています。

版画の展示・販売のほかに、これまで作ってきた手製本やポストカードなども並びます。ぜひご覧いただけましたらうれしいです。

◯2026年3月12日(木) 19時30分スタート/21時頃終了予定 Title1階特設スペース

これまでの本屋、これからの本屋

これまでの本屋、これからの本屋

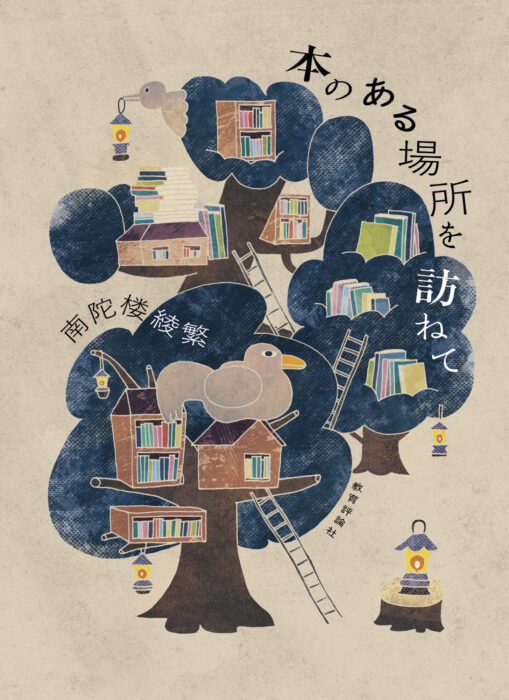

『本のある場所を訪ねて』刊行記念 南陀楼綾繁トークイベント

編集者・ライターとして35年以上にわたり出版の現場に携わってきた南陀楼綾繁さんの新刊『本のある場所を訪ねて』(教育評論社)が発売になりました。2019~2025年にかけて各地の書店や出版社を訪ね歩き、そこで働く人たちの声や営みを記録した1冊です。

本書の刊行を記念して、「これまでの本屋、これからの本屋」と題した対談を行います。

かつてはチェーン店の書店員、そしてこの10年は本屋Titleを営んできた店主の辻山を相手に、本屋とはどのような場所であり得るのか、そしてこれからどう変わっていくのかを語り合います。

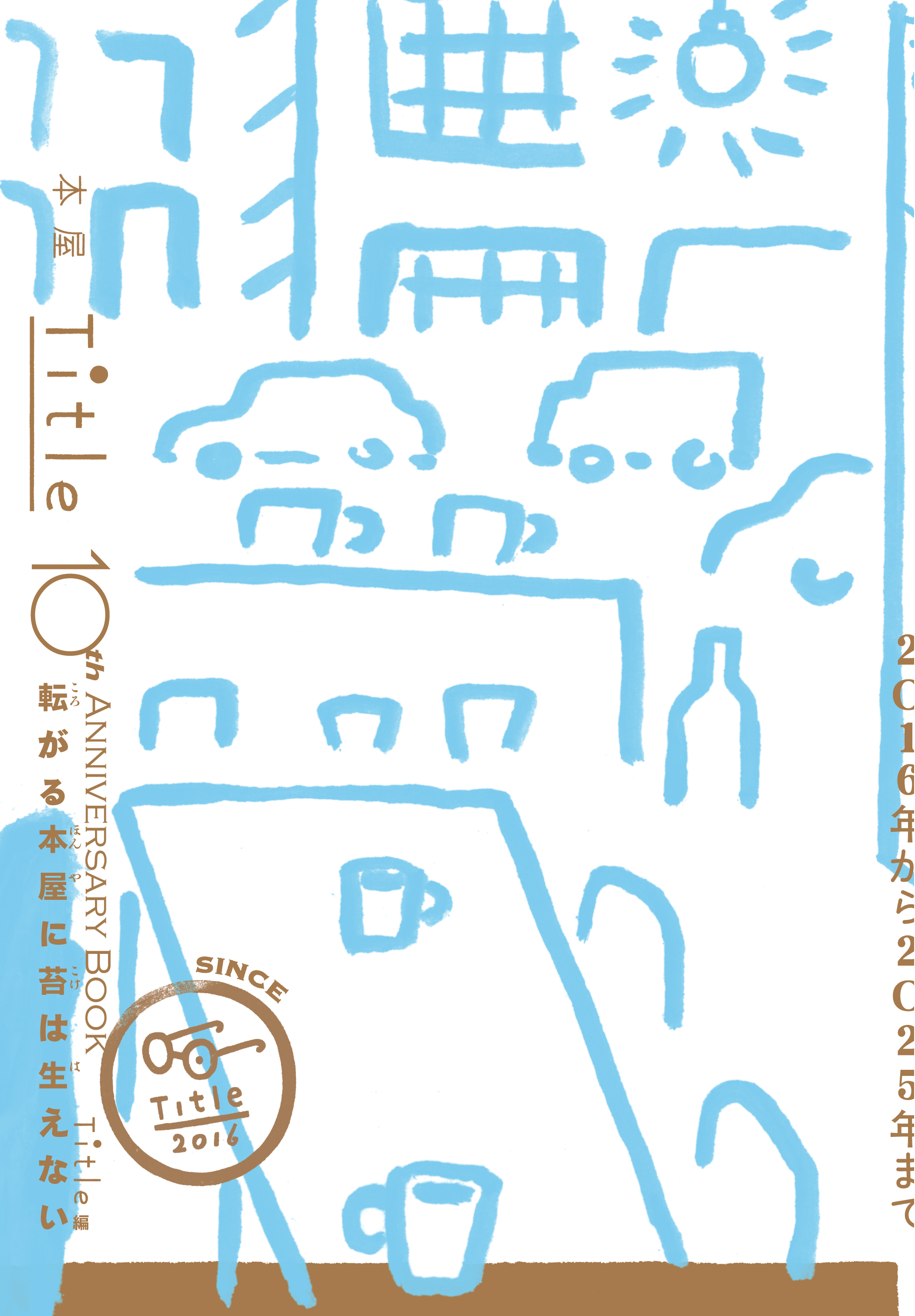

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。