才能は別にして、もう一度人生をやり直すことができるとすれば、ブックデザイナーになりたいと思っているほど、その職業にはあこがれがある。だから、先日まで竹尾見本帖本店で開かれていた装丁展(「BOOKS 水戸部功×名久井直子」)は、わたしにとって格別の面白さがあった。本の内容を汲み取り、直感とロジックからその本に向いた意匠を導き出す仕事の鮮やかさ……。すっかり満足して外に出て、春の神保町を歩く。少し鼻の奥がむずむずとする。

そう言えば、無用之用はこのあたりに移転したんじゃなかったかな?

「無用之用」とはどのような場所なのか、字面だけ見てもよくわからないかもしれないが、片山淳之介さんがやっているれっきとした本屋である。店の裏にある細い階段を上ると、二階の店内からあかりが漏れているのが見えた。よかった、開いている。中に入ると、坊主頭で白いシャツという変わらぬ格好で、彼がいた。

片山さんとはじめて会ったのは、わたしがまだ店を開く前の話で、その時彼はリンゴを売っていた。当時わたしは、店を開くのにどこかいい場所はないか、自転車であちこち探していた頃だったが、三鷹の郊外を走っていたとき、道路脇に素朴な構えの、何か気を惹かれる店があったのだ。自転車を停め中を覗くと、テーブルにはリンゴジュースがたくさん積まれていて、看板には「ムカイ林檎店」と書かれている。リンゴの専門店自体、生まれてはじめて見た。

「あの時辻山さんが来られたのは、午後4時ころでした」

カウンターの奥から片山さんがそう言って、注文したハイボールを出してくれた。振り返ると店内には大きなディスプレイが掛けられていて、ライブカメラでいまの羽田空港の様子が映し出されている。カメラの角度のせいか、画面にはANA機の尾翼しか映っていないが、それを見ているだけでも、いますぐ全国のどこにでも行けるような気がしてきた。視線を窓の外にやるとぽっかりとした青空が見えるが、これは向かいの三省堂神保町本店のビルが建て替え工事中だからで、いま限定の景色だ。

「これ、毎日撮っとくと面白いかもよ」

そうしているだろうとは思いつつ、おせっかいにもそう言ってみると、「はい、定点撮影しています。うふふふ」という答えが返ってきた。

二杯目のすだちサワーを飲んでいたら、片山さんのパートナーの「美帆ちゃん」がやってきた。美帆さんは愛知県の岡崎市出身で、店にも一度、ご両親を連れてこられたことがある。片山さんは徳島県出身なので、話は自然と、日本各地の言葉や県民性に流れていった。

- 神戸出身のわたしは、三重は近畿地方だとばかり思っていたが、名古屋にいたとき、「東海三県」に含まれるのだとはじめて知った(但し言葉は関西弁に近い)。

- 四国四県は九州などに比べれば、足並みを揃えることはあまりない。特に片山さんの徳島は淡路越しに関西を見ているせいか、ほかの県の人からの当たりが強いという。

- 東京から九州に転勤すると、人のよさに癒される。但し時間の感覚はのんびりとしていて、中でも宮崎の人は、ほかの九州の県の人からもたびたび話題にされるくらい、素朴でゆっくりしている。

などなど。こうした勝手な話は、みな身に覚えがあるのか、やけに盛り上がった。

これはよく話していることなんだけど……とわたしは二人に切り出した。転勤で福岡に住んでいたころは、本というものをほとんど読まなかった。何せ近くに玄界灘があるから、美味しい魚が安く手に入り、焼酎も豊富で家賃も安い。車で少し山のほうに行くだけで、天然の温泉もたくさんある。

「それは本も読まなくなるよ。生きてるだけで、体が勝手に満たされるからね。福岡から広島、名古屋、東京という順で転勤したけど、東に行くにつれ、電車にいる人の顔から明るさがなくなっていくような気がしたし、その代わり本はたくさん読むようになった……」

人はよく、「わたしはこういう人間だから」と、自分のことを決めてしまうけど、それも案外思い込みかもしれなくて、土地が変われば人間自体が変わってしまうことだってあるのだ。ただそれも、わたしが土地から影響を受けやすい体質なだけかもしれないが。

「まだ福岡にいたとしたら、こうした本も、リアリティをもって見ることができなかったかもしれないなぁ」

わたしはそう言うと、先ほど竹尾で買ってきた図録を撫でた。文字だけで構成された、寸分違うことのないデザイン。それは東京という土地が持つリアル、東京だから感じる種類の切実さなのかもしれない。

もちろん福岡には福岡のリアルがあり、それは全国どこの土地でも同じことだ。だから自分というものを、そこまで強く規定する必要はないという話。

今回のおすすめ本

『ねえ、おぼえてる?』シドニー・スミス 原田勝=訳 偕成社

人の繊細な心の襞を、絵本というメディアで、このようにドラマティックに描くのは、わたしの知りうる限りこの人しかいない。母子の出発の朝の語り合い。そこには祝福があってほしい。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

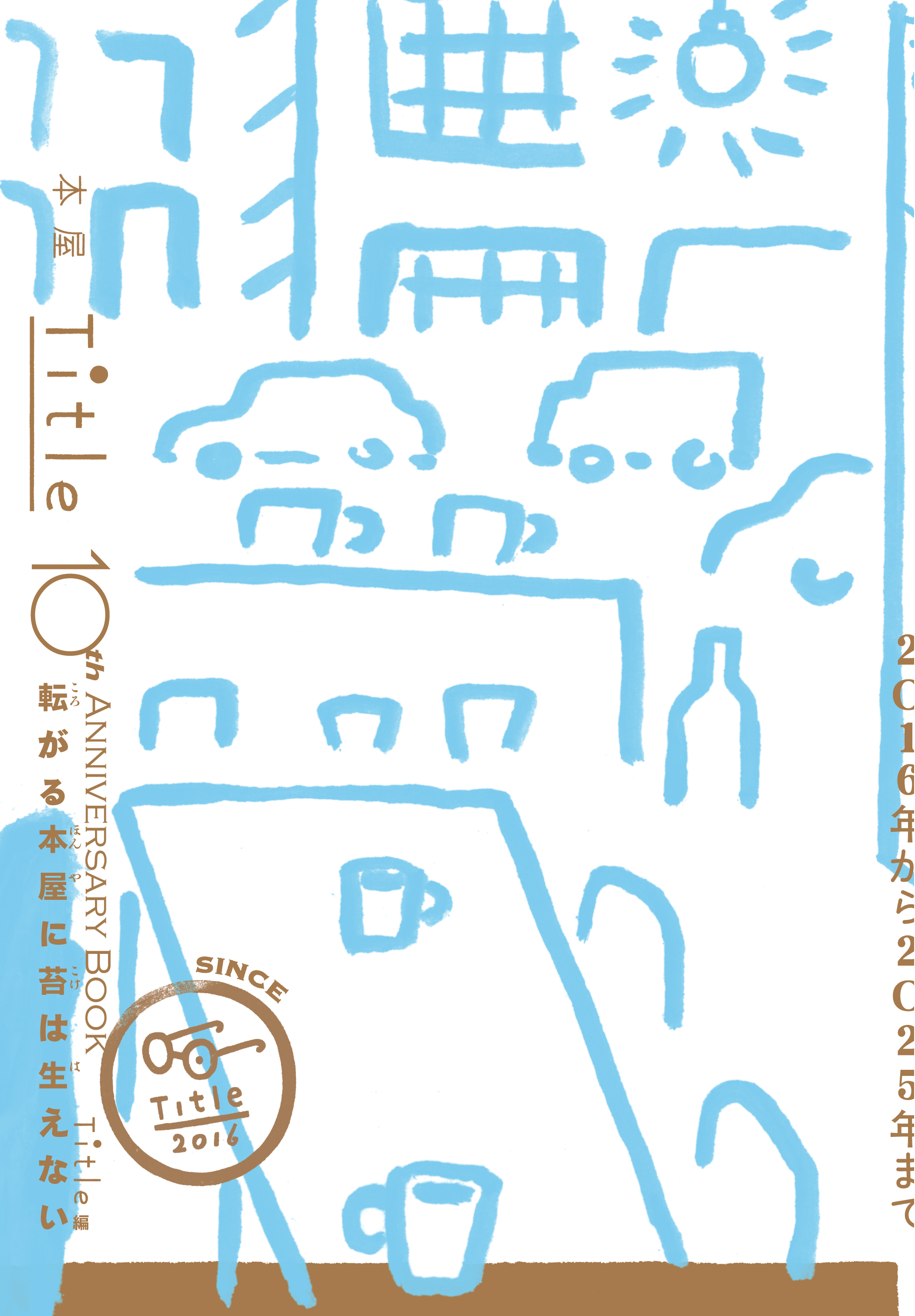

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」