最近、三巻揃えの『花森安治選集』を買った。発売になった三年前にも買おうかどうか迷った本だが、花森の他の本もいくつか持っているし、三冊合わせると結構な値段にもなるので、そのうち買うこともあるだろうとなんとなくそのままにしていた。店には必要な本だから、目に見える形でいつもそこに並べていたが、なかなかその時は訪れない。そして先月、雑誌『暮しの手帖』の創刊75周年記念展示を行い、花森安治について誰かと話したり一人で考えたりする機会も多かったので、会期の最終日、「いまがその時」とまとめて買い求め、ようやく家に持ち帰った。

これまで花森安治には、どこまでいっても触れることのできない、わからないと思う薄いあと一枚の壁があった。それは表面的なことかもしれないが、愛らしいノスタルジックなカットや装釘を手掛ける彼のセンスと、戦争が心底嫌で檄文まで書いてしまう激しさとが、わたしのなかでうまく結びつかなかったのだ。だが三冊を手にして、巻数に関わらず興味を惹かれたところから読んでいくと、それまではバラバラに存在した花森に対する興味や知識が、一つの体系となってつながっていく感覚があった。

「ある日本人の暮し」と題された選集の2巻は、日本各地にいる市井の人びとの暮らしぶりを追ったルポルタージュ集である。わたしが認識を新たにできたのはこの巻のおかげだが、その書きぶりは例えばこんな具合だ。

踏みぬきそうな天井板を気にしながら、どうにか工事を終って、もう真黒どろどろに汚れて下りてくると、さっきまで、あと百円まけときなはれ、とねばっていたおかみさんがびっくりした顔になる。すぐ共同水道へとんで行ってバケツに水をくんでくる、タオルをしぼってくれる、すんまへんな、と言ってくれる。値切ることなど忘れてしまうのである。

『花森安治選集2』「特攻くずれ」(暮しの手帖社)

暮らしの当事者である庶民の心根を見つめ、それとともにあろうとする花森の姿勢は、「ほんとうの美しさ」を暮らしに追い求めた服飾評論家としての仕事にも、一本のペンの力を信じ、国家権力にも屈しようとしなかった『一戔五厘の旗』にも通じるものだ。「この人の芯に少しだけ触れたかもしれない」。そのように思いふと周りを見ると、これも読みかけの鶴見俊輔『日本の地下水』や、宮本常一『忘れられた日本人』が目に留まった。いずれもこの世界を理解しようとした際の、まなざしの向かう方向が似ている本である。

本と本とのあいだにあったのは、少しずつ異なるものが重なり合って置かれることで、そこに生まれる響きであった。それを認めた瞬間、世界の見え方が変わったような気がして、何だかぞわぞわした。

この「少しずつ異なるものが重なり合う」という感覚は、本屋の店づくりにおいてわたしが大切にしていることでもある。何か特定の本を探しに来た客にとっては、その本が探しやすいかどうかがいちばん大事だが、そうではない何か面白い本がないかとウロウロ来た客には、一冊という〈点〉ではない、複数の本の連なりが感じさせる世界観が、「読みたい」という気持ちを後押しする。本が多すぎると網羅的にもなってしまうから、体感的には一つのテーマにつき五~六冊あるくらいがちょうどよい。言ってしまえば、ある一冊の本を売るためにそれだけを置くのではなく、一冊の本を売るために、その店すべての本があるのだ。

この四月で店舗は閉店したが、鳥取で四十三年に渡り定有堂書店を続けた奈良敏行さんは、本を並べる際に起こるそのような感覚を「森羅万象」という言葉で表現した。

小さな本屋の暮しで飽きないためには、どのようにして本の森羅万象という気配を醸し出すかに工夫する。逆にいうと森羅万象でなければ飽きてしまう。

「木を見る、森を見る」(音信不通㉑)

「音信不通」は定有堂書店が発行していたミニコミ誌。「森羅万象」が難しいのは、ただ本が並んでいればよい、店が大きければ森が深くなるという訳でもないところで、棚を耕す人の手が入らなければ、本はどれだけあっても〈点〉のまま、隣の本と響き合うことはないのだ。そのことを奈良さんは次のようにも書く。

本が少ないけど、本がたくさんあるように見える。どういうことだろうか? 逆にいうと、本がたくさんあるのに、森羅万象と感じられないのはなぜか。本と本とが相乗的に生み出す何かが存在しない、ということだろう。

「本屋的人間そしてオブセッション」(音信不通(14))

最近、店に来る常連のNさんと、流行りの「棚貸し書店(*)」について話をした。彼女はもともと棚貸し書店が苦手なかたで、棚を見ているだけで「何だかクラクラしてくる」そうだが、近ごろそうではない体験をしたという。

その店ではレンタルで貸しているスペースのあいだに緩衝地帯を設け、その場所に緩いつながりを持たせられる本を、店の管理者が選んで並べているという。だから棚ごとの内容は全く異なっても、全体を通して違和感なく見られるというのだ。

「わたしは誰かがちゃんと目配りしている、統一感のある空間が好きなのだと気がつきました」

本が一冊あるだけでは生まれない森が、二冊、三冊と重なり合うにつれて育っていき、次第に深いものへと変貌を遂げる。ただ、それは人の手が入っているからそう感じるのであって、そうでなければ人の歩ける森にはならないだろう。それは本の持つ面白い性質、またどれだけ考えても答えの出ない、不思議なところだと思う。

*「棚貸し書店」 ……店の中の、ある決められた棚の区画を個人などに貸し出し、その集積で運営する書店。棚を借りた棚主は、自分のテーマに沿って本を並べる。「シェア型書店」と呼ばれることもあり、収益や集客の面から注目されている。

今回のおすすめ本

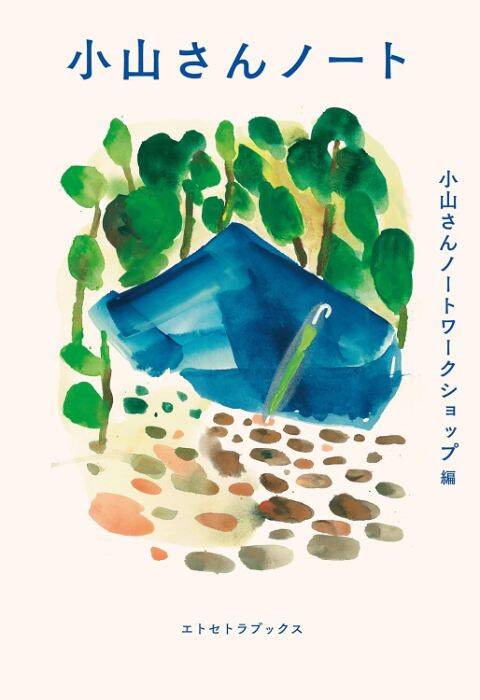

『小山さんノート』小山さんノートワークショップ編 エトセトラブックス

「小山さん」は、喫茶店でノートを書くとき、ようやく自分自身に帰ることができた。突然やってくる外部からの暴力、言われのない差別……。それでも内には、自分の心を明け渡さない自由があった。

都内のテント村に暮らしていたホームレスの女性が遺した、80冊を超えるノートから抜粋された手記。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2025年5月17日(土)~ 2025年6月2日(月)Title2階ギャラリー

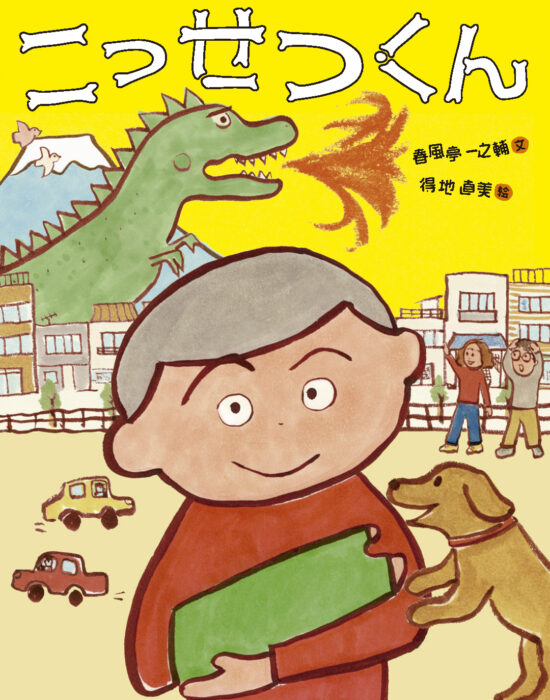

春風亭一之輔・得地直美『こっせつくん』出版記念、得地直美原画展

春風亭一之輔・得地直美『こっせつくん』出版記念、得地直美原画展

春風亭一之輔さんと得地直美さんがタッグを組んだ絵本、『こっせつくん』がテキサスブックセラーズから刊行されます。イラストレーターの得地さんにとっては、初のカラー絵本。出版を記念してTitleのギャラリーにて、絵本の原画やテストピースなどを展示いたします。

『こっせつくん』は、この原画展がどこよりも早い先行販売。春風亭一之輔さんと得地直美さん、お二人のサインが入った本もご用意します(サイン本販売はご用意した本がなくなり次第終了)。

◯2025年6月6日(金)~ 2025年6月24日(火)Title2階ギャラリー

きみまでのおさらい

きみまでのおさらい

井上奈奈『うさぎまでのおさらい』刊行記念展

2018年ドイツにて開催された「世界で最も美しい本コンクール」にて銀賞を受賞し、話題となった絵本『くままでのおさらい』。そのスピンオフ作品として制作された『うさぎまでのおさらい』が、このたび装いもあらたにビーナイスより刊行になります。今回の作品展では、この『うさぎまでのおさらい』『くままでのおさらい』とともに、2024年に刊行になったエッセイ集『絵本を建てる』の作品も展示します。

【店主・辻山による連載<日本の「地の塩」を巡る旅>が単行本になりました】

スタジオジブリの小冊子『熱風』(毎月10日頃発売)にて連載していた「日本の「地の塩」をめぐる旅」が待望の書籍化。 辻山良雄が日本各地の少し偏屈、でも愛すべき本屋を訪ね、生き方や仕事に対する考え方を訊いた、発見いっぱいの旅の記録。生きかたに仕事に迷える人、必読です。

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

『しぶとい十人の本屋 生きる手ごたえのある仕事をする』

著:辻山良雄 装丁:寄藤文平+垣内晴 出版社:朝日出版社

発売日:2024年6月4日 四六判ソフトカバー/360ページ

版元サイト /Titleサイト

◯【書評】

『生きるための読書』津野海太郎(新潮社)ーーー現役編集者としての嗅覚[評]辻山良雄

(新潮社Web)

◯【お知らせ】NEW!!

「はたらき」を回復する /〈わたし〉になるための読書(5)

「MySCUE(マイスキュー)」

シニアケアの情報サイト「MySCUE(マイスキュー)」でスタートした店主・辻山の新連載・第5回。人の流動性が高まる春、さまざまな仕事とその周辺についての3冊をご紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。