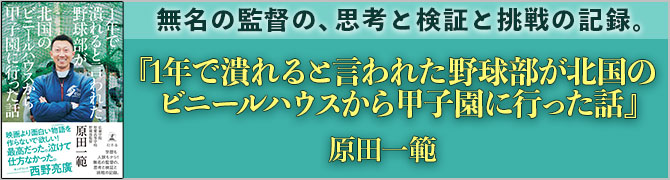

7月7日に発売になった『読んでほしい』は、放送作家おぎすシグレ氏のデビュー小説。

せっかく書いた小説を誰にも読んでもらなえい中年男が、悪戦苦闘を始める――という物語だ。

え?それだけ?と思われるかもしれないが、読んでみたら、意外なほどの満足度に「マジか!」「やられたー!」と叫びたくなるはず。

前回、ついに、芸術家になった後輩に喫茶店で会えた!だが、自分の小説を出す前に、後輩の”作品”が目の前に――。

* * *

白色の大きな物体が私の目の前に現れた。

「“愛ちゃん”です」

意味不明な言動。またもや数秒、時が止まった気がした。

頭の中で状況を把握する。

大きなカバンから出てきた白色の物体。

彼は嬉しそうな表情をしている。

白色の物体は、よく見ると紙粘土で作られている。

大きな紙粘土。

彼は芸術家。

しまった! 先を越された。

「実は、一つだけ作品を作っていたんですよね。緒方さん、びっくりしたでしょ。サプライズ! サプライズぅ!」

彼のうわずった声が店内に響いた。が、すぐにその異常なテンションを抑えると、田川は改めて、白色の物体を私に差し出した。

「紹介します。僕の作品、“愛ちゃん”です」

カバンの中身は田川陽介作品“愛ちゃん”だった。

“愛ちゃん”の体長は五十センチほどで、人型のようにも見える。いや、達磨(だるま)に近い。顔の部分には、ピンク色のハートが二つ。大きさはあるが、迫力がなく、何も伝わってこない白い塊。それが私の率直な感想だった。

「緒方さん。どうです? 何を感じます?」

間髪容れずに質問を投げかけてくる。

何を感じる? 何も感じない。

感じたと言えば、気持ち悪さだけだ。しかし、気持ち悪いだなんて言えない。きっと彼も熱い思いで作ったものなのだろうから。

数年前の私なら、あっさりと気持ち悪いと言っていたはずだ。でも今は言えない。なぜなら私は小説を書いたからだ。もしも、今の状況が逆で、私が小説を彼に見せて、読んでもいないのに気持ち悪いだなんて言われたら、大いに傷つくし、腹を立てるはずだ。せめて読んでから言ってくれと必ず言うだろう。

見ないといけない。彼の作品“愛ちゃん”を、じっくりと見てあげないといけない。読むんだ。読み取るんだ。この白い異物を眺め、感じ取るんだ。

緒方正平四十歳。名古屋市中川区生まれ。現在の職業は放送作家。ものを書くことや創ることが大好きで、映画や漫画、テレビ、漫才、コント、絵画にお芝居。娯楽に携わる人達をリスペクトしている。そこに嘘はない。私は評論家ではなくクリエイターだ。ならばクリエイター同士、伝わることがあるはずだ。絞り出せ、感じるものを。

「何か……凄いね」

出ちゃった。何の意味もない言葉が出てしまった。

タイムリミットに追われ、安すぎる言葉が出てしまった。

危ない、これでは次の質問が返ってきてしまう。

──どう凄いのか?

そうだ、さらに酷で非情な質問だ。この質問を受けてしまったら最後、“愛ちゃん”から目を逸らすことはできなくなる。

きっと田川は私を見ている。次の言葉を待っている。恐い。恐怖に飲み込まれそうだ。

無言の時間が何秒経っただろう。もしかしたら六十秒以上経ち、秒から分へステップアップしてしまっているかもしれない。

作品の感想を聞かれ、秒ならまだしも、分はまずい。その作品は駄作だと言っているようなものだ。

私にも経験がある。テレビ番組の企画会議ではネタ出しというものがある。テレビ番組でやる企画……例えば、大喜利大会、ドッキリを仕掛ける、あるいはタレントの特徴を生かしたゲーム等々、具体的なアイディアを出し合う。私達放送作家は、テレビ局のプロデューサーやディレクターに日々、こうした企画を提案しているのだが、ネタ出しにはセンスが求められる。どこかで見たようなものでは話にならない。オリジナリティがなくては、その企画は日の目を見ることはない。面白い企画を何発も出せる人はいる。才能のあるタイプだ。しかし私はそのタイプではない。絞り出し、熟考し、吐き出すタイプだ。自慢ではないが、サボったことはない。だからこそ一つ一つの企画に愛情を持って提案している。

だが現実は甘くない。選ぶ側には提案者の苦労など関係ないのだ。その企画が面白いか面白くないか、それだけで決まる。つらいことだが、それでいいと思う。そうでなければ視聴者に失礼だと思うからだ。

それでもキャリアを積むと、企画は少しずつ通りやすくなる。私の企画も昔よりは通りやすくなった。だからこそ感じ取れるものがある。キャリアを積んだからこそ、相手側がこの企画にのっているか、のっていないのかがわかるのだ。

渾身の企画。しかし選ぶ側の人が無言になる時がある。ネタの面白さを探りとってくれているのだろうか? いや、多分違う。提案者を傷つけないように、言うべき言葉を探してくれているのだ。

「何か足りないね」なんて言葉が返ってきた時は死にたくなる。「何か」とは、答えがない時に出てくる気遣いだけの無意味な言葉だ。

私は田川の作品を、その「何か」という言葉で評してしまった。

正直に「気持ち悪い」と言った方がマシだったかもしれない。

時間は残酷だ。沈黙の時間が秒から分に変われば、後悔も増え、何が正解だったのかもわからなくなる。

急いで次の言葉を用意しなければ。

早く次の言葉を出さないと、恐怖の質問「何かって何ですか?」が襲ってきてしまう。

もし聞かれたら、突発的に「何か……気持ち悪い」と答えてしまいそうだ。コレはもはや感想ではなく悪口でしかない。

久しぶりに会ったのに、私に才能がなくて作品の意図を読み取れないだけなのに、ただただ悪口を言ってしまうことになる。絞り出せ。言葉を絞り出せ。“愛ちゃん”を見て“愛ちゃん”とは何なのか、読み取るのだ。

「……何か……」

間に合わなかった。田川の声がした。私は拳銃を突きつけられた気持ちになった。もう間もなく、彼の質問の弾丸が私の心臓を撃ち抜いてくる。仕方ない。私にクリエイターとしての能力が欠けていたからだ。甘んじて受け入れよう。どうせ死ぬなら共倒れだ。気を遣っても仕方ない。質問の弾丸が私の胸に届いたら、正直に言おう。「気持ち悪い」と。

無言よりはましだ。きっと彼だってわかってくれる。クリエイターとして作家として正直な気持ちを伝えるのだ。

「何か……凄いって、凄いすね!」

「へ?」

私は虚を衝かれた。ゆっくりと視線を田川に向けると、嬉しそうな顔で私を見ていた。

「そうなんすよ!『何か凄い!』は最高の褒め言葉すよ! バスキアを見た時、僕もそう感じたんすよね!」

彼は無邪気に喜んでいた。

予想外の展開だった。「何か」でこんなに喜ぶ人がいるなんて、私もまだまだだ。

田川はかなり興奮していた。頼んであったアイスコーヒーがくると、ストローを使わず一気に飲み干した。コーヒーを飲み切った田川は、“愛ちゃん”が生まれるまでの経緯を熱く語ってくれた。

田川は放送作家をやめてすぐ、芸術に勤しんだ。一般人からすると何もしていないように見える生活を送っていた。しかし田川にとっては立派な芸術活動だった。何を作りたいのか、何をするのか模索する日々。それも田川の芸術活動だったのだ。しかし、何も見つからなかった。そして彼はたどりついた。自然に生きよう、と。例えば、眠い時に寝る。

お腹が空いたら食事をとる。喉が渇けば水を飲む。ただそれだけの生活。三年近くその生活を繰り返しているのだという。

友達に会えば毎度、怒られるという。当たり前だ。傍から見れば、四十近い男が仕事もせずに実家にいる。

しかし彼は、お金が入らないだけで、間違いなく仕事をしていた。芸術という仕事をしていたのだ。

何も作らない芸術家がある日、部屋を掃除していると、一枚のTシャツを見つけた。昔、古着屋で買ったヨレヨレのTシャツ。それは、バスキアの絵がプリントされたTシャツだった。バスキアとは、アメリカで生まれたグラフィティアートの画家で、ヘロインの過剰摂取で二十七歳でこの世を去った若き天才なのだが、田川に教えてもらうまで、恥ずかしながら、その存在を知らなかった。田川の話を聞きながら、私はスマホでバスキアの作品をいくつか検索した。バスキアの作品は素人の私にはゴチャゴチャした絵に見えた。しかし色彩は豊かで力強く、優しさも感じた。何よりお洒落だなと思った。言ってみれば最高級の落書き。さらに調べると、バスキアの絵の始まりは、スラム街で壁に落書きするスプレーペインティングだった。ならば「最高級の落書き」という私の感想は、最高の褒め言葉ということになる。

田川は、そんなバスキアの絵を見て触発されたのだ。

古着屋のTシャツが出てきた時、「何か凄い」という言葉が出たらしい。そこから彼は、やっともの作りに動いた。頭だけではなく体を動かし作品を作った。そしてできたのが“愛ちゃん”だったのだ。

「やっぱり、伝わるんですね。思いを込めれば」

田川は自ら生んだ作品“愛ちゃん”を眺めながら、呟いた。

私は胸が痛くなった。と、同時にマズいことをしてしまった気がした。なぜならば、田川がバスキアに感じた「何か凄い」と、私が田川に感じた「何か凄い」は全く違うからだ。

私の安易な言葉のせいで、田川の人生があらぬ方向に進んでしまうかもしれない。これから、地球上にいくつもの“愛ちゃん”を生んでしまうかもしれない。止めなければという使命感さえ湧き起こりつつあった。

「田川さぁ、“愛ちゃん”って何?」

「わかんないす」

「何か凄いなぁ。お前」

今度は、私の心の底から出た、純粋で真っ白な「何か凄い」だった。

田川はポカンとした顔で私を眺めていた。

その日、LINE交換をすませ、コーヒーの勘定は私が支払った。

「今日は忙しいのに来てくれてありがとね」

嘘ではなく心からの感謝の気持ちを伝えた。

「こちらこそありがとうございます」

田川も嬉しそうに私にお礼を言ってくれた。田川は自転車置き場に置いていたキックボードに足をかけ、颯爽と帰っていった。

“愛ちゃん”とは何なのか、私に大きな宿題が残ったが、彼と会ったことで、純粋な気持ちが取り戻せたことは実感できた。

答えなんて、なくてもいい日はある。そんな気分にしてくれた。

作りたいから作る。見てほしいから見せる。それだけでいいのかもしれない。

そう思いながら、私は自分の持ってきたリュックサックの中を見た。分厚い原稿がおねんねしている。もう少し寝かせておくか。そう思いながら家に帰ることにした。

(次回は「ディレクターに読んでもらおう! 編」です)

読んでほしいの記事をもっと読む

読んでほしい

放送作家の緒方は、長年の夢、SF長編小説をついに書き上げた。

渾身の出来だが、彼が小説を書いていることは、誰も知らない。

誰かに、読んでほしい。

誰でもいいから、読んでほしい。

読んでほしい。読んでほしい。読んでほしいだけなのに!!

――眠る妻の枕元に、原稿を置いた。気づいてもらえない。

――放送作家から芸術家に転向した後輩の男を呼び出した。逆に彼の作品の感想を求められ、タイミングを逃す。

――番組のディレクターに、的を絞った。テレビの話に的を絞られて、悩みを相談される。

次のターゲット、さらに次のターゲット……と、狙いを決めるが、どうしても自分の話を切り出せない。小説を読んでほしいだけなのに、気づくと、相手の話を聞いてばかり……。

はたして、この小説は、誰かに読んでもらえる日が来るのだろうか!?

笑いと切なさがクセになる、そして最後にジーンとくる。“ちょっとだけ成長”の物語。

- バックナンバー

-

- #17「実は、小説を書いたんだ」必死で告...

- #16「今日は最高の夜だった。またね」…...

- #15 夢に破れ、引きこもりになっていた...

- #14 以前同じバイト先で働いていた、俳...

- #13「これが最新の“愛ちゃん”です」「...

- #12 こんなことなら、小説など書かなけ...

- #11 釣れたぞ!ついに釣れた!…はずな...

- #10「僕、作品を作りたいです」このセリ...

- #9 どうせ誰も見てくれない。もう誰にも...

- #8「僕は餃子を作りたいんです」「え?餃...

- #7 わかりあえる友との再会。さすがに今...

- 表現者あるある!?矢部太郎&おぎすシグレ...

- 矢部太郎「表紙を描くのって結構プレッシャ...

- #6 断りようのない完璧な状況に持ち込ん...

- #5「テレビ以外に今、楽しいことはあるん...

- #4 家族は全員スルーだよ。ディレクター...

- #3 得体の知れない作品を見せられて一言...

- #2「コーヒーでも飲みに行かない?」「い...

- #1 人知れず書いていた小説がついに完成...

- 日常生活に支障が出るほど面白い!?ブック...

- もっと見る