五月、店の営業を再開するとき、レジカウンターに透明のフィルムを設置した。フィルム越しに話すことは、最初、変わってしまった世界を否が応でも思い出させたが、いまその存在が意識にのぼることはほとんどない。

そうしたことはたくさんあって、さきほどまで話をしていた人が、帰り際にマスクを整える姿を見て、ああ、そうであったと、いまの状況を思い出した。あたらしいルールは身体に習慣化されているが、なんのためにそれをしているのか、肝心なことを忘れてしまったような……

なんのために?

現在カフェでは対面の席は作らず、お客さんには間隔をあけ、横並びで座るようお願いをしている。ある日、二人連れの若い女性がカフェに入ろうとしたとき、席は対面テーブルの椅子を間引いた、一席しか空いていなかった。

いま、お二人では入れません。妻がそう断ったところ、カウンターにいた初老の男性が、向かい合って座ることはできないのでしょうかと尋ねてきた。がっかりしている彼女たちを見て、かわいそうに思っているのはあきらかだった。

いや、それはうちではお断りしていますから。妻はわりと強めにいったと思う。「なぜ」の基準が揺れはじめたとき、それを示して秩序を取り戻すのは、その場を守るものの仕事である。

彼女はそのとき口だけではなく、身体もはっていた。そのささいなやり取りは、強く記憶に残っている。

荻窪は東京とはいっても、都心から離れた西のはずれで、店はそこからさらに歩いた場所にある。今年はほとんどの時間を、そうしたはずれの、家と店とのわずか一キロのあいだで過ごした。例年にもまして世間には疎くなったが、それだけ世のなかのペースに巻き込まれずにすんだのはよかった。

食の思想史が専門の藤原辰史さんは、現代の社会状況を表すのに、「資本主義」や「ファシズム」といった出来合いの用語を使うのではなく、「高速回転」が問題なのだと、独特のことばで表現する(『生活者のための総合雑誌 ちゃぶ台6』ミシマ社)。

「あそこによくわからないけど、ひたすら高速回転しているやつがいる」。近づくと巻き込まれ、消耗することはわかっていても、「もっと」という欲には人を動かす力があるのだろう。思えば自分の店をはじめたのも、人の力では制御できない、高速回転から身を遠ざけたかったのかもしれない。

「本を売った」という実感が、強く手元に残った一年だった。危機的な状況のなか、仕事自体は変わらなかったが、普段から行っていることの意味が、次第にはっきりと浮かび上がってきた。

社会がいっときスローになり、自分を見つめなおす人が増えたように思う。たとえば同じ本を紹介したことばでも、それがより深く、遠くまで届くようになったという感触がある。

それはこうした思うにまかせぬ一年であっても、よかったことの一つではなかったか。

コロナ禍がなく、予定通りオリンピックが行われた高速回転する世界には、わたしの居場所はなかっただろう。これまでと同じように、店をやっていたほうがよかったかと聞かれれば、決してそうだとは言い切れない自分がいる。

わたしはもうもどらない。

今回のおすすめ本

『死ぬまでに行きたい海』岸本佐知子 スイッチ・パブリッシング

ある記憶は、そこの土地と離れがたく結びついている。気になる場所を訪ね(ときには再訪し)、思い浮かんだことを綴るエッセイには、その人の人生がシリアスに描き出されていた。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

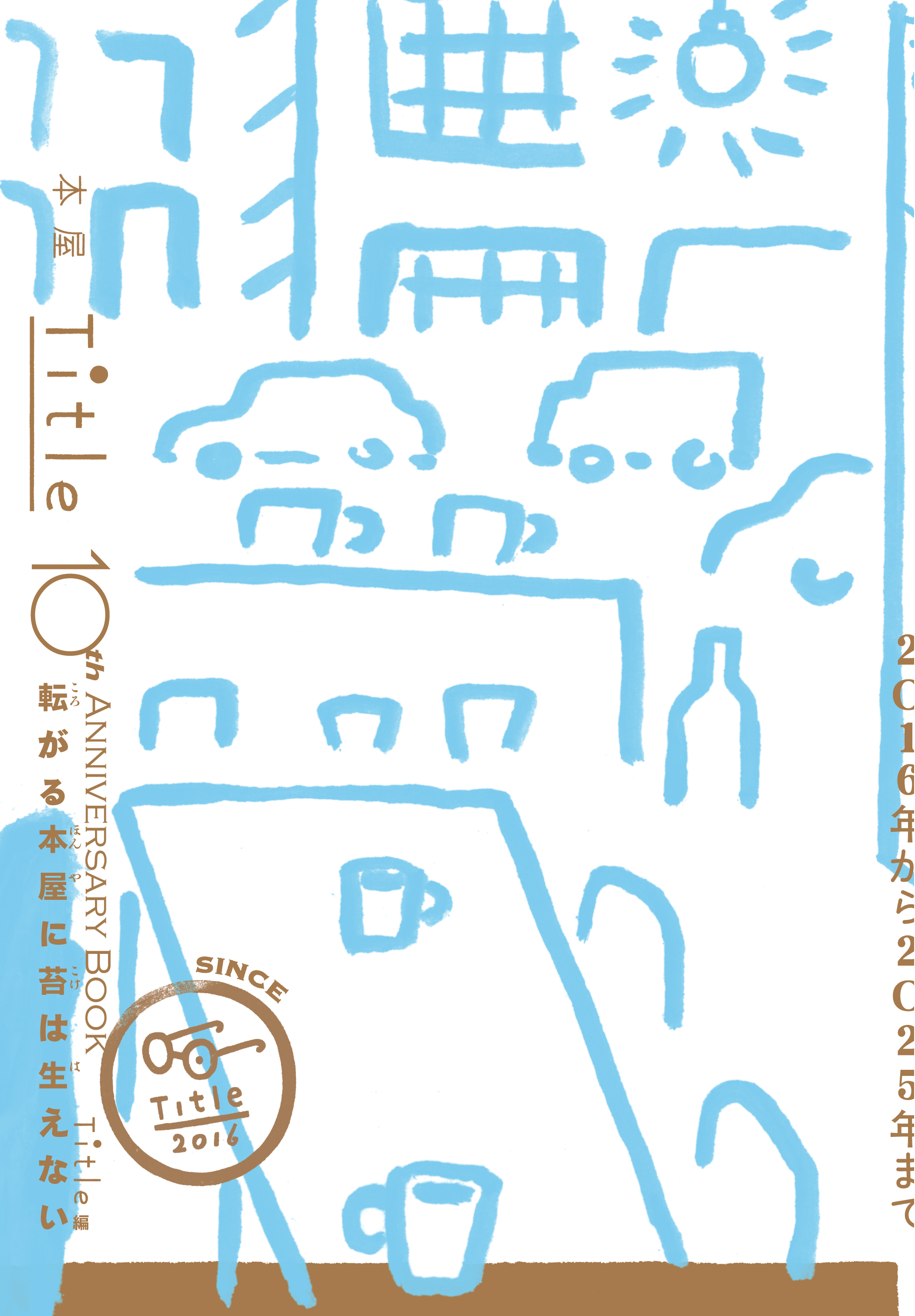

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」