「店を開く」「店を続ける」といった言葉があるように、一般に「店」は、人間の意志による産物のように思われている。しかし長く続いている店を見てみると、乗る人の背中を変え、自らのかたちも変えながら、それ自体があたかも一つの生命体のごとく生きながらえているようにも見える。

最近出版された『京都・六曜社三代記 喫茶の一族』(京阪神エルマガジン社)は、京都の三条河原町にある喫茶店「六曜社」の、三代にわたる物語。旧満州から引き揚げてきた創業者の實が店を開き、シンガーソングライターとしても有名な實の三男・修がそこに独自性を持ち込む。そして現在では修の息子である薫平が、この時代に求められるサービスを模索しながら、店を続けている。

時代の環境がそれぞれの個性と重なる、すこぶる面白い本だったのだが、「家業」とはこうしたことをいうのだなと、すこしうらやましくも思った。

わたしの父も、神戸で祖父が興した真珠の卸売会社を継いだ二代目だった。戦前・戦中は羽振りもよかったようだが(料亭でインド人と騒いでいる古い写真が実家に残っている)、戦後になると商売は先細りしはじめ、わたしが物心つくころには「いかに会社を終えるのか」ということが、直接は口にされなくても家族みんなの頭にあった。

父は家では酒ばかり飲んでいたから、働いている姿を想像するのは難しかった。この人は毎朝決まった時間に家を出て、夕飯前には帰ってくるが、そのあいだは一体どこで何をやっているのだろうと思っていたところ、一度だけ深夜、売り物の真珠に糸を通している姿を見かけた。溝が何本もついた専用の台に真珠の珠を並べ、黙って横から糸を通している。

明日持っていく商品やからな。

そのとき父はそう言ったと思う。地味で息が詰まりそうな作業だが、親が仕事をしている姿には、どこか子どもを黙らせる力がある。父が別人に見えたのは、後にも先にもその時だけだったが、いま思えば父の働く姿をもっと見たかった。

家の近くに、友人の両親がやっている居酒屋がある。ある日店に行くと、奥のテーブルには子どものおもちゃが、ぎっしりと積み上げられていた。

あっちゃんたちがいたのですか?

友人には二人の子どもがおり、彼女が仕事を切り上げられないときには、店の奥で子どもたちが遊びながら待っているのだ。店の二階は老夫婦が住む自宅になっているから、いまはそこにいるのだろう。

そうなのよ、ごめんなさいね。いま片づけますから。

その居酒屋は夫婦二人で、もう50年以上も続けているという。店が忙しいときには、友人も手伝うことがあると聞いたが、彼女も継ぐことは特に考えていないようだ。しかし店は生活のすぐ隣にあって、そのことに客もどこか安心しているように見える。

六曜社のように有名な店も、街の居酒屋も、自営の店はそれぞれの家族のかたちを映して面白い。商売のほとんどは決まった作業をくり返す単調な時間だが、それを経て磨き上げられる、鈍い光がある。

今回のおすすめ本

『ランベルマイユコーヒー店』オクノ修・詩 nakaban・絵 ちいさいミシマ社

六曜社地下店のマスター、奥野修の名曲に、nakabanが絵を描いた詩のごとき一冊。生活の切実さからこぼれ出るものが歌となる。

◯連載「本屋の時間」は単行本でもお楽しみいただけます

連載「本屋の時間」に大きく手を加え、再構成したエッセイ集『小さな声、光る棚 新刊書店Titleの日常』は、引き続き絶賛発売中。店が開店して5年のあいだ、その場に立ち会い考えた定点観測的エッセイ。お求めは全国の書店にて。Title WEBS

◯2026年1月10日(土)~ 2026年2月2日(月) Title2階ギャラリー

本屋Titleは、2026年1月10日に10周年を迎えました。同日より2階のギャラリーでは、それを記念した展示「本のある風景」を開催。店にゆかりのある十名の作家に「本のある風景」という言葉から連想する作品を描いていただきました。それぞれの個性が表れた作品は販売も行います。本のある空間で、様々に描かれた〈本〉をご堪能ください。

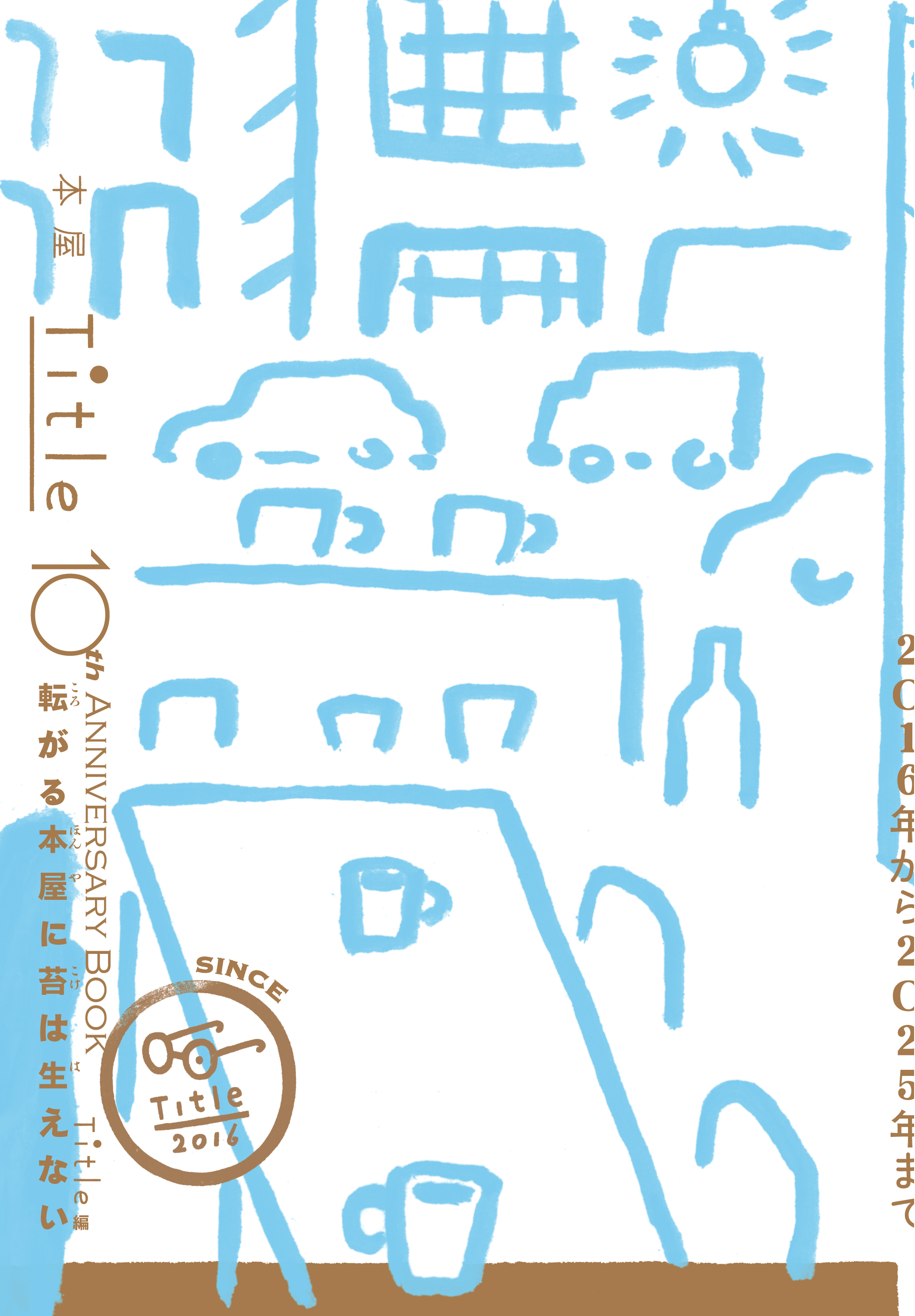

【『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売中です】

本屋Titleは2026年1月10日で10周年を迎えました。この度10年の記録をまとめたアニバーサリーブック『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』が発売になりました。

各年ごとのエッセイに、展示やイベント、店で起こった出来事を詳細にまとめた年表、10年分の「毎日のほん」から1000冊を収録した保存版。

Titleゆかりの方々による寄稿や作品、店主夫妻へのインタビューも。Titleのみでの販売となります。ぜひこの機会に店までお越しください。

■書誌情報

■書誌情報

『本屋Title 10th Anniversary Book 転がる本屋に苔は生えない』

Title=編 / 発行・発売 株式会社タイトル企画

256頁 /A5変形判ソフトカバー/ 2026年1月10日発売 / 800部限定 1,980円(税込)

◯【寄稿】

店は残っていた 辻山良雄

webちくま「本は本屋にある リレーエッセイ」(2025年6月6日更新)

◯【お知らせ】NEW!!

養生としての〈わたし〉語り|〈わたし〉になるための読書(8)

「MySCUE(マイスキュー)」 辻山良雄

今回は、話すこと、そしてそれを通じて自分自身を考えさせられる3冊の本を紹介します。

NHKラジオ第1で放送中の「ラジオ深夜便」にて本を紹介しています。

偶数月の第四土曜日、23時8分頃から約2時間、店主・辻山が出演しています。コーナータイトルは「本の国から」。ミニコーナーが二つとおすすめ新刊4冊。1週間の聴き逃し配信もございますので、ぜひお聞きくださいませ。

本屋の時間の記事をもっと読む

本屋の時間

東京・荻窪にある新刊書店「Title(タイトル)」店主の日々。好きな本のこと、本屋について、お店で起こった様々な出来事などを綴ります。「本屋」という、国境も時空も自由に超えられるものたちが集まる空間から見えるものとは。

本屋Title10周年記念展「本のある風景」

本屋Title10周年記念展「本のある風景」