共和国訪問を決意した金子一家。先に訪問を果たした白徳根が告げた真実とは。

『褐色の血(上)』でブラジルへと渡り希望を見いだした児玉と小宮。中巻ではそれぞれの理由で日本へ帰国し、再会を果たす二人が描かれます。

現代へとつながる差別の根本を目の当たりにする児玉と小宮とその家族。絶望と希望が交差する日本編『褐色の血(中) 彷徨の地図』の発売を記念して、第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

それから一週間も経たない日曜日の夕方だった。幸代は母親と一緒に白徳根が経営する焼肉店を訪ねた。横浜マリンタワー近くにある店で、白は二人に食事を勧めてくれたが、食事をしながらできるような話ではなかった。丁重に断ると、白もそれを察したのか店の奥の事務室に二人を導いた。

部屋に窓はなく壁に換気扇が取り付けられており、一つだけ置かれた机の上には伝票が山のように積まれていた。その前にソファが、書類が山積みになったセンターテーブルを挟んで向き合うように置かれていた。

白は腹部のせり出した体を窮屈そうにしながらソファに深々と腰を下ろした。従業員がすぐにコーヒーを運んできて、テーブルの隅に置いた。

「父に温かいお心遣いをしていただいたそうで、心から感謝しています」

幸代は礼を述べた。

「いや、そんなことはいいんだ。私も金寿吉さんには世話になっているし、医師の勉強をしていた容福に診察してもらったこともある」

東大医学部で国家試験を受けるだけになっていた容福のところには、貧しくて医師の診察を受けられない在日が健康の相談によくやってきた。

「医師の資格はまだないので診察はできない」と断っている容福の姿を幸代自身何度も見ていた。一世の多くは家族を養うために過酷な条件の下で働き、ほとんどの者がなんらかの病気を抱えていた。重篤な患者には、すぐに病院で診察を受けるように指示し、あとは薬を飲んで治せるような病気には薬局で買う薬名を告げていた。

「それよりもこれだけは約束してほしい。今日、聞いた話は私からだとだれにも告げないでほしい」

恰幅のいい白徳根が身を乗り出し、幸代から視線を外さずに言った。

「知っての通り、私の長男、二男は共和国に帰っているんだ。家族を危険にさらすわけにはいかない」

白徳根の真意が幸代には理解できなかった。家族と再会を果たしたというのに怯えを顔に滲ませた。

「わしらは祖国が在日を温かく迎え入れてくれるものと信じて疑わなかった。しかし、家族と再会してはっきりしたことがある。在日は共和国では差別されているし、共和国は国家再建のための人手が足りなかったからわしらに目を付けたに過ぎない。生活も日本にいた頃より貧しい暮らしをしている。長年、家族の再会を認めなかったのはそれがわかってしまうので会わせてくれなかっただけだ」

白は万景峰号で元山(ウォンサン)に入港してから新潟港に戻るまでの二週間のできごとを詳細に語ってくれた。朴仁貞も幸代も言葉を挟まずにじっと耳を傾けた。白の口から語られる現実にただ驚くばかりだった。

白自身も帰国してから間もなく、今後どうするのか心を痛めている様子がありありとうかがえる。

「帰国してから他の同胞とも話したんだが、家族が生きていただけでもありがたいと思わないと……。わしらは家族をとんでもないところに送りこんでしまった。共和国に人質を取られているようなもんだ」

最後は怒りとも諦めともとれるような言葉を漏らした。

「それで二週間滞在して、白さんが家族と会えたのは一晩だけなんですか」

朴仁貞が信じられないといった顔で聞いた。

「つもる内輪の話もあるのに案内員が付きっきりで離れようとはしない。余計なことを話さないように監視するのが彼らの役目だから仕方ないのかもしれないが、飲み食いさせ、酒とタバコを渡し、それでも帰ろうとしない。結局、賄賂を摑ませて帰ってもらったが、それだって夜中の二時近くだった」

白の話だと、在日の多くは地方に追いやられ、平壌で暮らしている在日は、党幹部にコネがある者に限られているらしい。

「兄が収容所で死んだと父から聞かれたそうですが……」

幸代は最も聞きたいことを尋ねた。

「金寿吉さんとは沙里院で会った。直接話せたのは数分だけで、すぐに引き離そうと案内員がやってくるんだ。容福が収容所で死んだのは事実だと思う。その時はわし自身が家族と会う前だったから、金寿吉さんが何を言いたかったのかよく理解できなかった。ようやく自分の子供に再会し、なんとか案内員を追っ払った後、共和国に来てから何があったのか、すべてを聞かされた。容福は平壌でなくてもいいから大学の医学部で勉強させてくれれば、医師として共和国のために尽くすと訴えたのが災いして強制収容所に送られ、そこで死亡したと言っていた。戻ってきた遺体は栄養失調状態で、体中に殴られた痕があったそうだ」

母親はそこまで詳細に聞いてはいなかったのだろう。落ち込みがひどく話ができるような状態ではなかった。

「父や姉の文子は元気にしているのでしょうか」

「わからん。この間もお母さんには伝えたが、沙里院旅館の前で見た金寿吉さんはやせ細り、まるで枯れ枝のようだった。家族に会いたいと伝えてくれと泣きながら言っていたよ。一日も早く会いに行ってやってくれ」

白徳根にとっても他人事ではないのだろう。

その日の帰り道は、母親は無言で横浜から自宅に戻るまで口をきかなかった。もっともそのおかげで幸代は今後どうすべきなのか思考を乱されずにすんだ。帰宅した時には、来春からどうすべきか結論を出していた。

将来のことを考えれば、大学の講師を引き受けた方がいいのは明らかだ。しかし、大学の講師として得られる給料では母親を共和国に里帰りさせるのもおぼつかないし、ましてや経済的支援をするのは到底不可能だ。

幸いなことに予備校での幸代の評価は高かった。幸代のクラスで日本史を学ぶ受験生の偏差値は上昇し、わかりやすく授業も飽きさせないと生徒の評判も良かった。その予備校は全国に分校を展開し、東京校以外の地方の教壇に立つことが可能かどうか打診されていた。それを引き受ければ大学の講師をしている余裕はない。その代わり収入は飛躍的に増える。

帰宅すると、炬燵(こたつ)に入ろうとする母に伝えた。

「これから手続きを開始して、いちばん早い訪問団に入れるのはいつなのか聞いてきて」

幸代のその一言を待ちかねていたように母親が答えた。

「お前ならそう言ってくれると信じていたよ」

母親は幸代とは対照的にガンが完治した患者のように急に撥剌として、毎朝総聯に出かけ、短期訪問の手続きを調べ出した。

早稲田大学の講師を辞退することには躊躇いもあるが、幸代の収入で共和国の家族を支えなければならないのだ。恩師の期待を裏切ることになるが仕方ない。

恩師には手紙を書こうと思ったが、やはり直接伝えるべきだと思い直し、その晩、早急に会いたいと電話で伝えた。

大学に講師の辞退を認めてもらうまでは、春からの予備校講師の契約を進めるわけにはいかない。しかし、共和国で暮らす家族のことを思うと、そんな悠長なことはしていられなかった。

案の定、幸代の恩師は大学に残るように言ってはくれたが、事実を伝えるしかないと思い、すべてを恩師には説明した。東アジアの歴史の研究家として内外に知られている恩師も当然、北朝鮮の内情には精通している。

「もし困ったことがあればいつでも相談に来い。ただし私がまだ大学に在籍している間にだ」

恩師はそう言って励ましてくれたが、幸代は早稲田大学の教壇に立つことは決してないだろうと思った。予備校にはその日のうちに、他府県の予備校でも教えられるので、可能な限り授業数を増やしてほしいと申し出た。

年内にそれらの仕事を終わらせ、幸代はF銀行の融資に関する銀行のパンフレットを取り寄せ、融資の目的を何にするか必死に考えた。海外旅行や自動車購入のためのローンなら三百万円まで保証人がいなくても融資可能だと記されていた。

母親を北朝鮮に旅行させるために融資してくれと正直に申告しても融資が下りるとは思えなかった。しかし、融資可能な使用目的は海外旅行だけしかない。

一月早々、開店したばかりのF銀行の融資相談窓口で「融資の相談に来ました」と言った。応対に出てくれたのは三十代半ばの男性だった。

「海外旅行をしたいと思っているのですが、融資していただけるでしょうか」

「どちらの方にご旅行される予定なのでしょうか?」

温厚な言葉使いだが、幸代の素性を何気なく探っているような印象を受ける。

「中国を二、三ヶ月かけて回ってみようと思っているんです」

相手はOLが一週間程度の海外旅行費用の融資を申し込みに来たと思っていたのだろう。

「そんなに長期間にわたるご旅行ですか。失礼ですがどのようなお仕事をされているのでしょうか」

幸代はショルダーバッグから名刺入れを取り出し、予備校講師の名刺を相手に渡した。

「予備校の先生をされているのですか」

「東アジア史が専門なのですが、春休みを利用して中国国内を回り、資料を集めたり、中国の大学教授とも会ったりして意見交換をしたいと思っているのです」

予備校の名刺は意外なほど効果があった。テレビでも派手なCMを流していた。融資担当者は申込用紙をカウンターに置き、説明を始めた。

「必要事項をご記入し、給与証明書か確定申告のコピーとか、収入を証明できる書類を揃えて提出していただければ、審査し一週間以内に結果をお知らせすることができると思います」

幸代はすぐに必要書類を用意し、融資限度額いっぱいの三百万円で申し込んだ。

「審査結果が出次第、こちらから連絡させていただきます」

一週間と言っていたが、五日後には結果が出ていた。融資可能という返事が電話で入った。三百万円とこれまでに蓄えた貯金を合わせれば、母親を共和国に行かせることはできる。予備校講師をしている限り銀行への返済は可能だ。しかし、共和国で暮らす家族への毎月決まった額の経済的な支援はおよそ不可能だ。

白一家のように手広く商売をしていれば可能かもしれないが、幸代はしょせん予備校の講師でしかない。収入には当然限りがある。底なし沼に足を取られるような、そんな不安が脳裏をよぎった。

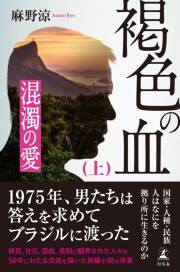

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- 【書評】「外国人」の背後に潜む日本の闇 ...

- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...

- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...