状況がわかるにつれ、金子一家はある決意を固める。

『褐色の血(上)』でブラジルへと渡り希望を見いだした児玉と小宮。中巻ではそれぞれの理由で日本へ帰国し、再会を果たす二人が描かれます。

現代へとつながる差別の根本を目の当たりにする児玉と小宮とその家族。絶望と希望が交差する日本編『褐色の血(中) 彷徨の地図』の発売を記念して、第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

母親が最初に聞いてきたのは、金寿吉一家が住んでいる場所についての情報だった。黄海南道(ファンへナムド)の信川(シンチョン)と言った者もいれば、黄海北道(ファンヘプックド)の沙里院(サリウォン)と言った知人もいる。確かな情報が短期訪問した在日から得られたわけではない。訪問団が家族と再会しても、案内員と呼ばれる「監視員」が常にそばにいて、自由に話せるような雰囲気ではないらしい。

「容福は医者ではなく農業をやっているという話だよ」

幸代にもそれは意外だった。父親は頑健な肉体を誇っていた。しかし、容福にしても姉の文子にしても学究肌で農業に向いているとは思えない。

「兄さんは共和国で医師として活躍し、祖国の建設に貢献したいと言って帰国したのに、農業なんかやるはずがないでしょう」

幸代は母親が聞いてきた話をそのまま信じる気にはなれなかった。

「そうならいいんだけどさ……」

母親も不安を払拭しきれない様子だ。母親はその後も知り合いを訪ね回り、最後には自分も短期訪問すると言い出した。神奈川県の総聯に行き、短期訪問の説明書をもらってきてため息をつきながら、幸代に二百万円を用意してほしいと頼んできたのだ。

「無理を承知の上で頼んでいるのさ。一生のお願いだからどこかから二百万円を借りてきてくれないか」

有名大学予備校の講師をしてそれなりの収入は確保していたが、いきなり二百万円といわれてもすぐに用意できる金額ではなかった。母親の訴えを無視するつもりはなかったが、幸代は聞き流していた。

しかし、朴仁貞は一度言い出したら、簡単にはそれを引っ込める性格ではないことを幸代自身がいちばん理解していた。それに博士課程も半年後には修了して、来春からは早稲田大学の講師として教壇に立つことも決まっていた。

最後には隣の住人に聞こえるような大声で幸代を詰(なじ)り出した。

「もう十六年も家族と会えないでいるのに、どうしてそのくらいの金が作れないのか。この親不孝者が、大学まで卒業させてやったのに」

母親がまだ元気な頃は、日雇い仕事で生活費の一部を稼いでくれたが、二人の生活を支えてきたのは幸代だし、大学の授業料はすべて奨学金で賄ってきたのだ。

「人聞きの悪いことは言わないで」

幸代も負けてはいなかった。注意しても私語を止めなかったり居眠りしたりしている予備校生を叱り飛ばし、大声を張り上げるのには慣れていた。娘に怒鳴られたことなどない母親は顔をひきつらせた。

反撃されるだろうと幸代が身構えていると、年齢のせいなのか母が突然泣き始めた。それもこの世の不幸を一身に背負ったような慟哭(どうこく)だ。

「アイゴー」

畳に拳を振り下ろしながら泣き叫んだ。幸代は相手にする気にもなれず自分の部屋に入ってしまった。

予備校での幸代の評価は、受験生の偏差値をどれだけ向上させたかにかかっている。生徒の模擬試験の結果がそのまま幸代の評価であり、収入につながった。来春からは大学講師としての収入もあるが、しばらくは予備校講師の仕事も続けなければならない。

予備校の授業がある時は、化粧も念入りにした。その方が男子生徒の受講生が増えるからだ。着るものも体のラインがわかるようなものを選んで着た。そんな苦労を母親はまったく理解していない。自分の部屋で明日の授業の準備を始めた。

一時間もすると、突然襖が開いた。母親は泣いてはいなかった。むしろ冷静な表情で「なんとか工面してもらえないか」とパンフレットを突き出した。

「何よ」

幸代が受け取ろうとしないでいると、母親はパンフレットを予備校の日本史テキストの上に置いた。

「朝鮮民主主義人民共和国への短期訪問団」と記されていた。

「後で見ておくわ」 幸代はパンフレットを取り、床の上に放り投げた。

「聞いておくれよ」

「もうすぐ受験シーズンで、生徒をたくさん合格させないと、来年の給与に響くの。だから後にして」

「容福が死んだらしい」

まったく予期していない言葉を母親が呟くように言った。

「エッ、今、なんて言ったの?」

幸代は聞き返した。

「容福は強制収容所で死んだって、白(ペク)さんが教えてくれたんだよ」

白一家は長男と二男夫婦が先に帰国し、後から両親とまだ高校生だった長女を連れて帰国する予定だった。しかし、焼肉屋の経営が日本の高度経済成長とともに繁盛し、横浜市内に二店舗、東京新宿区に一店舗を所有していた。

「白さんがナムピョン(亭主)に偶然会ったらしい」

白徳根(ペクトツクン)から直接聞いた話によると、父親の金寿吉と再会したのは黄海北道の道庁がある沙里院だった。沙里院は日本の植民地時代には平壌と京城(ソウル)を結ぶ都市として発展した町だ。短期訪問で共和国を訪れた在日は、共和国側が用意したスケジュールに従って行動しなければならない。訪問団は行きたくもない金日成ゆかりの地や史跡を訪ね、最後になって肉親と再会する時間を与えられるらしい。

その時間も寄付金の額によって異なり、家族の家に宿泊するには三百万円以上の寄付が必要だ。しかも宿泊する時も案内員が同席し、家族だけで自由に話ができないようだ。案内員に遠慮してもらうにも袖の下を使わなければならない。

短期訪問団の日程には沙里院も含まれ、沙里院旅館で昼食を摂る。それが共和国で暮らす帰還者にも伝わり、短期訪問団が沙里院を訪れる日には、沙里院旅館の前に帰還家族が集まってくるようになったらしい。

「白さんがバスから降りると、やせ細った男が近づいてきて、長津田の白さんですかって聞いてきたんだって。あまりにもみすぼらしい格好をしているし、昔の面影がまったくないほどの変わりようで、白さんには最初だれだかわからなかったらしいよ。相手が名乗ったので金寿吉とわかったみたいよ。旅館に入れるのは訪問団だけで、知り合いでも入ることができずに、ナムピョンと会えたのはバスを降りた時と乗る時の数分だけで、バスに乗り込む時にナムピョンに三万円を渡したそうだよ。その時に小声で容福は強制収容所で死んだと教えてくれたそうよ。私たちに一度共和国に来るように伝えてくれと伝言を頼まれたと言っていたよ」

その話を聞き、幸代も言い知れぬ不安を覚えた。共和国に帰国した在日が「地上の楽園」どころか貧しい生活を強いられ、温かく迎えてくれるはずの同胞から差別されているという。その現実を一言でも批判しようものなら強制収容所に送られ、過酷な労働を強いられるという噂も聞いていた。

北朝鮮で医師として活躍することを夢見て帰国した容福だが、いったいその後、何が起きたのだろうか。白と直接会って話を聞かなければと思った。

幸代自身、すぐにでも北朝鮮を訪れたいと思ったが、日本に帰化していたし、たとえ入国が可能であったとしても予備校講師の仕事を休むわけにはいかなかった。

「白さんに会えるように段取りして。それと帰国するのにいくらかかるのか、手続き方法を総聯から聞いてきて」

幸代は投げつけるように母親に向かって言った。朴仁貞も娘に伝えるべきことを伝えたと思ったのか、幸代の仕事の妨げになると思ったのか、部屋から出ていった。

(#5へ続く)

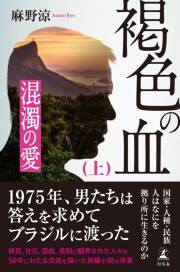

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- 【書評】「外国人」の背後に潜む日本の闇 ...

- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...

- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...