ブラジルへ渡った児玉とは異なり、日本での生活を続けていた同級生の金子幸代。彼女もまた分断の中でもがき苦しんでいた。

『褐色の血(上)』でブラジルへと渡り希望を見いだした児玉と小宮。中巻ではそれぞれの理由で日本へ帰国し、再会を果たす二人が描かれます。

現代へとつながる差別の根本を目の当たりにする児玉と小宮とその家族。絶望と希望が交差する日本編『褐色の血(中) 彷徨の地図』の発売を記念して、第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

第二章 「楽園」からの手紙

金子幸代は横浜市緑区十日市場町の市営住宅に当選し、母親の朴仁貞と二人暮らしをしていた。2DKの集合住宅だが、以前住んでいた長津田の朝鮮人部落よりははるかに暮らしやすかった。父親と兄、姉が共和国へ帰還していった後も、夜が明けると同時に、リヤカーを引く音や夫婦喧嘩の声が絶えない長津田の長屋で、中学を卒業する一九六六年まで生活していた。

市営住宅に引っ越してからは、そうした喧騒に悩まされることはなかった。幸代と朴仁貞は生活保護に頼って生きてきたが、幸代は一日も早く生活保護を打ち切り、生活保護費を何に使ったかを細かにチェックする市職員の干渉から解放されて、自立した生活を送りたいと思っていた。しかし、その生活保護が幸いして、低所得者のための市営住宅枠を獲得することができた。

高校を卒業するまでは生活保護に頼るしかなかったが、卒業と同時に生活保護が打ち切られた。焼肉屋のアルバイトと朴仁貞の日雇い仕事で、生活はなんとか維持できた。二人の生活がようやく人並みといえるほどになったのは、幸代が早稲田大学に進学した一九七一年の頃からだった。

学費は大隈(おおくま)奨学金で全額無料になった。学生生活課からも優先的に家庭教師のアルバイトが斡旋された。それだけでは母子の生活は成り立たないので、幸代は家庭教師のかけもちを何人もしていた。教える要領さえつかめれば、名門高校に生徒を合格させるのはそれほど大変なことではなかった。

成績が良くなかった中学生が短期間で成績を上げ、進学校に入学できたという評判が広がり、家庭教師のアルバイトには事欠かなかった。家庭教師を引き受けるのは、主に自宅のある十日市場周辺の中学生だったが、大学の学生生活課から紹介されるのは、都内に住んでいる生徒だった。家庭教師の仕事で日曜日以外はすべて埋まり、大学の授業が終わると、すぐに生徒の家に向かう日々が続いた。幸代と朴仁貞の生活費は、家庭教師で得た収入でやりくりしていた。生活するだけで精いっぱいで余裕などなかった。

特に勉強が好きというわけでもなかったが、一九七五年三月、早稲田大学第一文学部を首席で卒業し、修士課程に進んだ。日本に帰化はしていたが、やはりその事実が就職に影響するという恐れは払拭できなかった。自由になる時間が増え、二人の生活費は十分に稼ぐことができた。その上、幸代の評判を聞きつけた渋谷区代々木にある大手大学予備校が講師として採用してくれた。

修士課程を終えると、幸代はそのまま博士課程へと進んだ。博士課程を修了した後は、幸代が師事した教授の口添えで、大学講師として東アジア史を教えるポストが用意されていた。

幸代がその計画の見直しを迫られたのは一九七九年の秋口だった。それまでにも共和国に帰還した在日の悲惨な状況は噂として聞いていた。

〈石鹼、古着、カミソリ、時計、ネッカチーフ、薬品、現金を送ってほしい〉

こうした手紙が日本に残った家族に送られてきていると囁かれていた。断片的にだが、幸代の耳にも当然それは入ってきた。

どこで聞いてきたのか、朴仁貞までもが「共和国には着る物さえないらしい」と言って心配していた。しかし、実際に共和国に帰還した家族から手紙が届いたと、それを見せてくれた知人はいなかった。そうした情報はすべて民団が流している反共和国宣伝だと、総聯は一笑に伏していた。

共和国との往来はそれまでは金日成、金正日父子の誕生日、九月九日の建国記念日、十月十日の朝鮮労働党創建記念日に、忠誠を示すために総聯幹部が高価な土産物を持って訪問する程度だった。ところが、一九七九年八月から短期祖国訪問を突然認めるようになったのだ。消息がわからなくなっていた帰還者の安否を確かめるため、一時訪問で北朝鮮に家族が入国できるようになった。

噂の域を出なかったが、それ以降、帰還した家族の実情が次第に残留家族にもはっきりとわかるようになってきた。

朴仁貞は以前暮らしていた長津田の知人を時折訪ねていた。そこの朝鮮人部落から帰還した在日も少なくなかった。

大学から戻ると部屋の灯りもつけずに、朴仁貞がダイニングキッチンのテーブルを前に腰かけたまま物思いに沈んでいた。いつもなら「お帰り」と声をかけてくるがそれもなかった。

「どうしたの? オモニ(母さん)、体の具合でも悪いの」

幸代は部屋の灯りをつけながら聞いた。

「長津田の朴さん一家、覚えているだろう」

朝鮮人部落の中でもひときわ貧しさが際立っていた。子供が確か四人いたが、一人は栄養失調同然で二、三歳の頃に死んでいた。

その日の食べるものにも事欠いて、部落中を回り食事を分けてもらっていた一家だ。共和国への帰還事業が始まると真っ先に帰国していった。

「朴さん一家がどうしたというの?」

「家族全員が亡くなったらしいよ」

共和国への短期訪問が可能になったその年の暮れからそうした話が徐々にだが、在日の間に流布していた。総聯が躍起になって打ち消そうとしても、一時帰国で共和国を訪れた人たちの情報だから、噂は広がる一方だ。

朴仁貞は何も言わないが、共和国を訪問し、家族の安否を確かめたがっているのは明らかだ。しかし、共和国への里帰りなど幸代にとっては夢のまた夢でしかなかった。短期帰国訪問団の定員は百五十人ほどらしいが、その数倍の希望者が殺到し、万景峰号の他に三池渕号(サムジョンホ)という大型客船まで運航するようになった。

滞在期間はわずか二週間、団員に選ばれるためには二、三百万円の寄付を総聯にしなければならなかった。そんな大金は幸代に用意できるはずがない。訪問団はほぼ毎月のように共和国を訪れるようになった。

伝えられた帰還家族の情報は極貧に喘ぎ、物資と現金を待ち望んでいるというものがほとんどだった。

幸代の一家は、一九六三年に父親と兄姉の三人だけが共和国へ渡った。幸代が中学を卒業したら母と二人で共和国に向かうという計画だった。共和国で暮らす一家三人の情報も次第に具体的になっていった。朴仁貞は長津田を出て、横浜市内で焼肉店を営む友人や長津田の隣の町田市でパチンコ店を経営する知人らを訪ね回った。

兄の容福は東大の医学部を中退し、姉の文子も中学校の成績は常に一、二番だった。漠然とだが、平壌周辺で暮らしていると思い、容福は医師になっていると信じて疑わなかった。

(#4へ続く)

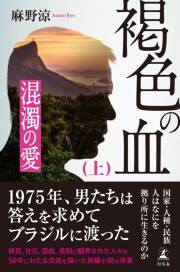

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- 【書評】「外国人」の背後に潜む日本の闇 ...

- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...

- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...