なんとか日本までの帰国のチケット代を捻出した児玉。だが、日本で児玉を待ち受けていたものとは。

『褐色の血(上)』でブラジルへと渡り希望を見いだした児玉と小宮。中巻ではそれぞれの理由で日本へ帰国し、再会を果たす二人が描かれます。

現代へとつながる差別の根本を目の当たりにする児玉と小宮とその家族。絶望と希望が交差する日本編『褐色の血(中) 彷徨の地図』の発売を記念して、第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

一九七八年十二月、児玉はマリーナと一歳半の洋介マルコスを連れて帰国することになった。

サンパウロには二つの空港がある。一つは国内線とブラジルの航空会社の国際線フライトが発着するコンゴニャス空港で、この空港は市内中心部から車で三、四十分のところにある。

もう一つはヴィラコッポス空港で、サンパウロから二時間くらい離れたところにある。日本航空もサンパウロまで乗り入れるようになっていたが、客はまだ少なく就航していたのはダグラスDC―8だった。

マリーナには二、三年に一度は必ず里帰りさせるからと約束して説得した。付き合い始める時に、日本に戻るというのは伝えておいたが、いざ帰国となると、マリーナもつらそうな表情を見せた。

マリーナにとっては初めての日本だ。不安になるのも当然だ。友人たちが送別会を開いてくれたが、帰国の日が近づいてくるにしたがって、口数が少なくなった。マリーナの祖父は二年前に亡くなり、広島と天草に親戚がいるのはわかっているが、音信は完全に途絶えていた。

児玉が洋介を抱きかかえる横で、マリーナは両親や兄弟姉妹と抱き合いながら別れを惜しんでいた。

マリーナは機内にキャリーバッグを持ち込んだ。中には洋介の着替えが入っていたが、小さなバスケットも詰め込まれていた。バスケットには変色した刺繡用の糸がしまわれていた。糸は祖父母が経営していた雑貨店で売れ残ったものだ。マリーナにとっては祖父母の形見だった。そして、広島や天草から届いた手紙の封筒も数通保管されていた。

「いつか広島と天草に連れていってくださいね」

児玉は何度も約束をさせられていた。

「君の故郷はミゲロポリスでしょう。そんなに祖父母の生まれ故郷を訪ねたいというのは、何故なんだろうね」

児玉はそれとなく聞いたことがある。マリーナはしばらく考えてから答えた。

「そうね、私には二組みの親がいて、ブラジルは育ての親で、日本は生みの親。両方の親に会いたいと思うのは自然なことでしょう」

マリーナは日本に寄せる思いをそんな言葉で説明した。

児玉たち親子三人以外の乗客はほとんど里帰りをする日系人ばかりで、年老いた人がほとんどだった。幼い子供を連れた乗客は児玉たちだけだった。

DC―8は、ヴィラコッポス空港を飛び立つと一時間後にはリオデジャネイロ空港に着陸した。リオからも訪日する日系人が乗り込んできた。

その後はプエルトリコのサンファン、ニューヨーク、そしてアラスカ州アンカレッジにも給油のために着陸した。それぞれの空港のトランジットルームで二時間ほど過ごした。

アンカレッジ空港は除雪されてはいるが、周辺にはその雪がうずたかく積まれていた。マリーナが生まれて初めて雪を目にしたのは、アンカレッジ空港だった。マリーナは長い空の旅を楽しんでいる様子だったが、児玉は日本に近づくにしたがって不安で押しつぶされそうになっていた。

パウリスタ新聞支局の運営など絵空事で、収入にはまったく繋がらない。支局運営を任された富崎もジャーナリストとして確固たる地位を獲得しているとはいいがたかった。富崎に頼って、フリーランスのライターとして生きていくことなど期待できない。サンパウロにいた時は、移民七十周年記念祭というイベントがあったから原稿は売れたが、帰国後すぐにフリーとして仕事が入るとは思えなかった。大学の仲間はほとんどが出版社、新聞社、テレビ局に就職していたが、その同級生も入社して三年が経ったばかりでようやく仕事を覚えた頃だろう。児玉に仕事を割り振れるほどのポジションにいるとは思えなかった。

日本に着くと児玉はひとまず両親の家に転がり込んだ。セクロの給与は日本円に換算すると一万円程度だった。DC―8に乗り込んだ時、児玉が手にしていたのは友人からの餞別で、三百ドル程度の所持金しかなかった。

一九七九年の新年を家族と迎えたが、年明け早々に児玉は出版社に入社した友人を一人ひとり訪ね歩いた。東京神保町に本社を置くS社の今村が女性のティーンエイジャー向けの週刊誌の編集部にいた。

「君の書いた特集記事読んだよ」

半年前、月刊誌「流動」は移民特集を組んでいた。児玉はその特集の三分の二をいくつかのペンネームを使い分けて書いていた。

「俺のところには、君に回せるような仕事はないから、男性週刊誌の編集者を紹介するよ」

今村が紹介してくれたのが杉本正彦だった。杉本も「流動」を読んでいた。

「定期的に仕事をお願いするということはできませんが、月に一、二回くらいでいいのなら是非一緒にお仕事をさせてください」

週刊誌はスタッフライターを抱えて誌面作りをしていた。いわば契約記者で彼らにはレギュラーで一定の決まった仕事が割り振られていた。それでも誌面作りにはフリーの記者も必要で、収入は不安定だが、フリーライターの一人として杉本が担当する「週刊ヤングデイズ」の仕事を回してもらうことになった。

パウリスタ新聞社の支局長を名乗っていた富崎にも、支局運営のための費用は送金されてこなかった。支局とは名ばかりで、時事通信が配信するニュースを購入する資金もいよいよなくなり、日本のローカル紙の切り抜きをファックスで送信していた。無断引用だが、そうまでしても紙面を構成しなければならないほどパウリスタ新聞社は追い詰められていた。

富崎も児玉に何人かの編集者を紹介してくれたが、仕事に結びついた出版社はなかった。唯一仕事を回してくれたのが、富崎の友人が社長を務める海外旅行者向けのガイドブック専門の出版社だった。原稿料が安くても児玉には仕事を選んでいる余裕はなかった。

日本での生活はサンパウロ以上に逼迫した。親の家で生活している時は生活に困るということもなかったが、いつまでも両親と暮らしているわけにもいかない。二ヶ月が経過し、マリーナが日本の生活に慣れた頃を見計らって、八王子市内にマンションを借りた。

マリーナと長男洋介を連れて、都内のデパートまで中央線を使って買い物に出た。サンパウロと違い、電車や地下鉄が張り巡らされている交通網にマリーナは驚きの声を上げた。初めて乗る電車の乗客を見つめ、窓外の景色に目を奪われていた。デパートに入ってからも同じで、買い物客を興味深そうに眺めていた。デパートで売っている品物は、ブラジルとは比較にならないほど品数も豊富で、洗練されたものが多かった。電化製品などは、ブラジルにはないものも多かった。

マリーナはアルゼンチンやパラグアイは旅行しているが、それ以外の国は知らない。

すべてが珍しいのだろう。しかし、マリーナが興味を抱いたのは日本製品ではなかった。

「ねえ、日本には日本人しかいないの?」

マリーナが児玉に聞いた。児玉にはマリーナの質問の意味がわからなかった。

「電車の中もデパートも、日本人しかいない……」

日本人の顔つきをした人間しかいないのが、マリーナには不思議を通り越して、不気味に映ったようだ。

「いや、コリアーナ、シネースもいると思うけど、顔つきは同じだからわからないだけだよ」

「それくらいは私にもわかるよ。一億一千万もの人口なのに、皆同じ肌の色をしているのって、なんか変よ」

児玉はそんなことを考えてみたこともなかった。

白人、黒人、そして圧倒的多数のモレーナ、様々な肌の色を見て育ったマリーナには、どこに行っても同じ肌の色をした人間しかいない日本は異様に映ったようだ。

「別世界に迷い込んでしまったような気分になるわ」

マリーナが覚える違和感は、ブラジルで育った日系人のだれもが感じるものなのかどうかわからないが、何とも説明のしようのない感覚なのだろう。

自宅マンションに戻り、サンパウロの実家に電話を入れ、日本での近況を報告した。

「日本に来たら、日本人しかいないのよ。変な感じがするのよ、皆同じ顔をしている」

双子ではあるまいし皆同じ顔であるはずがないのに、マリーナにはどれも同じ顔に見えてしまうのだろう。

「それにさ、日本人は皆日本語を話すんだよ」

マリーナの弟のカルロスの嫁はイタリア系の三世イザベルで、彼女の祖母はまだ健在だ。イザベルの家庭では時折イタリア語が使われていた。東洋人街では韓国語、中国語も飛び交い、アラブ系の移民の多い地区に行けば、アラビア語が自然に耳に入ってくる。マリーナには、ブラジルで想像していた日本とはまったく異なっていたのか、戸惑う日々が続いていた。

借りたのは三階建てマンションの二階、近所に外国人はいなかった。いるのは八王子の繁華街で働くフィリピンからやってきたホステスくらいで、マリーナは日本人の顔つきをしたフィリピン人という噂が広まり、児玉はそのホステスと結婚し、子供までもうけた風変わりな日本人で、定職についていないと思われていた。

確かに定職には就いていないが、児玉は「週刊ヤングデイズ」や韓国の観光地の紹介記事を書きまくっていた。しかし、収入は思うようには上がらなかった。そんな児玉を見かねて、「週刊ヤングデイズ」の杉本が聞いた。

「あれだけ移民のレポートを書きまくったんだからさ、何か本を書いたらどうなの。そうしないといつまでも不安定な週刊誌記者から抜け出せないよ」

そんな助言をしてくれた。しかし、移民をテーマにした企画など、どこの出版社も見向きもしなかった。それでもブラジルでの取材を終えて、粗削りだがいくつかの原稿は仕上がっていた。その一つを杉本に話した。

「どんなテーマなの?」

児玉はどうせだめだろうと思ったが、現状を打開するには、やはり自分の原稿を本にするしか方法はなかった。

児玉は何故それを題材にしたのかを説明した。杉本は言葉を挟まずに児玉の話を聞いていた。

「ずいぶん重いテーマに取り組んでいるんですね。その原稿は仕上がっているんですか」

「取材はサンパウロにいる間に済ませてあります。粗削りですが仕上がっています」

「原稿を読んでみないとなんとも言えませんが、私自身は心惹かれるテーマです」

杉本は新人がいきなり本を出版するというのは、なかなか難しいと出版社の現状を説明してくれた。

児玉は「いいテーマだけど、弊社で本にするのは難しい」という返事だろうと予想していた。

「その原稿だけどさ、完璧な状態に仕上げて賞に応募してみない」

その頃、「月刊ヤングデイズ」が創刊され、ドキュメントファイル賞の原稿を募集していた。その賞に応募してみないかと持ちかけてきたのだ。

「新人の原稿はこうした賞で受賞でもしないと、なかなか本にはなりにくい。内容については、日本人が初めて目にする史実で、十分本にする価値のある企画だと思う」

いくら出版社を回っても本にしてくれそうな出版社は見つかりそうにもなかった。児玉は杉本の勧めに応じて賞に応募してみることにした。

(#2へ続く)

褐色の血の記事をもっと読む

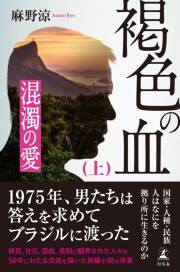

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- 【書評】「外国人」の背後に潜む日本の闇 ...

- #5 これからの人生をともに歩んでいきた...

- #4 人生をかけた告白…差別と分断がはび...

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...