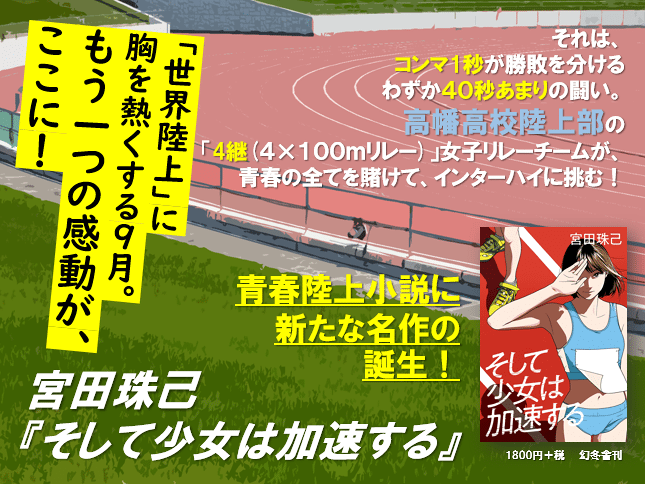

「陸上青春小説の名作が登場した!」と、声が上がっている小説『そして少女は加速する』。

高校女子陸上部の春が始まった!

高校女子陸上部の春が始まった!

世界陸上の感動的なドラマの、ずっとずっと端のほうにも、こんなドラマがたくさんあるはず――。

ショートスプリンターとして期待の大きな1年生、あかねの場合は?

* * *

手平あかね(1年)

「手平、マイル、4走な」

学年別大会まであと1週間というタイミングで、練習中に棚橋先生に呼ばれ、そう命じられた。都大会が終わった頃から、そんな話を先輩たちから言われることが増えて、のらりくらりかわしていたが、正式に決まったという。

やっぱりきたか。あかねは心が萎えるのがわかった。

呼ばれた場には女子部長の上村柚月先輩もいて、冷めたような目であかねを見ていた。

「マイルは出たくありません」

すぐにそう答えた。言われたら強気で拒否しようと、前々から心の準備をしてあった。

「もう決まったから」

柚月先輩が有無を言わさぬ調子で断言する。

「なんで私なんですか」

「ナオも出るよ」

「彼女は400の選手ですから。私の専門は100、200です」

「マイルは毎年人数が足りないんだ。そのときはいつも1年生から一番速い選手を出すことになってる」

棚橋先生は、それが当たり前というふうに言い切る。「1年じゃなきゃいけないんですか。1年からとかじゃなくて、勝てるメンバーで出たらいいじゃないですか」

「それがあかねなんだよ」柚月先輩が断じる。

そんなわけない。柚月先輩のほうが速いじゃないですか、とはさすがに言えなかった。かわりに、

「私400遅いです」そう宣言した。

「100と400はぜんぜん違います」

「そんなことはわかってる。でも1年のショートスプリントのなかでは、あかねが一番速いでしょ」

「そんなこと言われても。とにかく嫌です。私200も出るんですよ」

「〈学年別〉はタイム決勝だから、200もマイルも、走るのは1本だけだ」

先生が言った。だから体力的に無理はないと言いたいのだろう。たしかに、大会によっては200の予選、準決、決勝と、1日で3本走らされることもある。それに比べればたいしたことはない。だけど自分には、400は1本でも無理だ。あれはあまりにきつすぎる。

「だったら練習のつもりでマイペースで走っていいですか」

「あのなあ、他の3人は真剣に走るのに失礼だろ」

これについては柚月先輩の意見が正しいと思い直す。

「なら、出ません」

「イブリンだって200とマイルに出るんだよ」

「イブリン先輩は400速いじゃないですか。私は遅いんです」

「なんでそこまで嫌がる」

「ほんとに遅いからです。200が限界なんです。練習で300、400走るときも、みんな私がわざとゆっくり走ってるって思ってるみたいですけど、あれが私の全力なんです。100、200と4継に集中させてください」本当は4継ですら出たくなかった。

自分は自分のレースだけに集中したい。

それでもショートスプリンターとして、4継はしかたないと思っている。あれはつきあいだ。

しかし、マイルには何の意味も感じられない。

柚月先輩が棚橋先生の顔をうかがう。

棚橋先生は、目をつぶって、んーって顔をしていたが、最終的に、

「わかった。じゃあ誰だ、誰にする上村」

「え、いいんですか先生。ちょっと甘くないですか」

柚月先輩に余計な抗議をされたが、自分は断固、マイルに出るつもりはない。頼むからほんと専門に集中させてほしい。たとえそれが小さな試合であっても。

「樺山か」

棚橋先生がぽつりと言った。百々羽には悪いが、助かったと思った。

入部してまだ二カ月というのに、あかねは早くも幡高の陸部に入ったことを後悔しはじめていた。

強豪校がこんなに息苦しいものだったとは予想外だ。

あかねは、〈全中〉で活躍し、請われるままにスポーツ特待生として私立の中堅強豪校である高幡高校に進学した。

入学するまで、高校は、中学よりずっと楽しいものだと思っていた。校則でがんじがらめだった中学よりずっと自由になるはずだから、思い切り学校生活を満喫するつもりだった。だが、それは思い描いていたのとぜんぜん違っていた。

1学期は、土日も祝日もほぼ練習。月水金は朝練もある。休みは木曜と月2回の日曜だけ。

そのことはまだ覚悟していたからいい。つらいのは、部の雰囲気だ。強豪校だからなのか何なのか、思っていた以上に息苦しい。

顧問の棚橋先生は昔、短距離選手だったらしく、ずっと短距離の練習に張り付いている。練習中に無駄口はたたけないし、かといってそれほど専門的なアドバイスをしてもらえるわけでもなく、口を開けばたいてい叱責で、根性を出せだの気合いが足りないだの言ってくる。

馬鹿馬鹿しい。まだそんな昭和みたいなこと言ってんの?

先輩に対しては敬語が必須。たとえ学校の外であっても、見かけたら大声で挨拶をしないといけない。先生は入学前の勧誘のときは生徒に理解がありそうに見えたのに、部活が始まってみると、生活指導の教官ばりに厳しくなった。

とくに腹が立つのが髪型ルールだ。

入部早々、柚月先輩に、

「手平、最初に言っとく。うちの部、長い髪ダメだから」ときつく言われ、一瞬、耳を疑った。そんなの聞いてない。

特待生としてうちに来ないかと声をかけられ、母といっしょに説明を聞きに行ったときには、先生から髪型については何も言われなかった。染めるのが校則で禁止されているのは知っていたけれど、長髪は問題なく、クラスの半分以上の子はふつうに長い。

ずるい、とあかねは思う。

自分を入部させるために、先生は猫をかぶっていたのだ。

同級生の百々羽や風香やナオも、同じように言われたのだろう。風香を除いてみんな初対面のときは長かったのに、いつの間にか短くなってた。今は自分以外、全員ショートだ。

棚橋先生に、話が違います、と言いに行きたかったが、さすがにそんな度胸はなかった。

入学してからも、柚月先輩から何度か注意された。でも切らなかった。物心ついてから今日までショートにしたことはないし、それで走るのに不便だと思ったこともない。意味のないルールだという気持ちがぬぐえない。退部にならない限り、このままでいく。そう決意した。

のらりくらりとかわしているうちに、柚月先輩もあきらめたのか、だんだん何も言われなくなった。しかし、ひとりだけ長いままの状態が続くと、同じ1年生部員からも快く思われていない空気が感じられるようになっていった。入部早々インターハイ予選のリレーメンバーに抜擢されたとき、同級生の樺山百々羽から「特待生は、ショートじゃなくていいの?」と嫌味っぽく訊かれたこともある。とっさに言い返すこともできず、気持ちが沈んだ。

逆に訊きたい。髪の長さと100mのスピードに、何か関係ある?

こんなことなら公立に行けばよかった。なまじ強豪校に来たのがよくなかった。こんなところにいたら、自分のイメージする陸上はできない。まだ2年以上ある、とあかねはこの先を思う。

さっさと卒業して、もっと合理的なトレーニングをしている大学の陸部に入りたい。できるなら本物のトレーナーについてもらって、がんがんに鍛えたい。

そのためには強くなる必要がある。大学からスカウトが来るぐらいに。

それまで陸上を嫌いにならないよう、この環境で踏ん張るしかなかった。

学年別大会の初日、トラックで軽くダッシュ練習をしていると、清々館の結愛がふらっと現れ、声をかけてきた。昔からのライバル。そして何でも話せる友だちだ。

「見た? 七海(ななみ)」

「見た。11秒96。1年であれはヤバい」

すかさず答える。実際のレースを見たわけではなく、ネットでリザルトを見たという意味だ。

西条七海(千葉育青高校)は、千葉県大会の女子100mで3位に入った1年生の選手で、あかねや結愛とも中学時代からの知り合いだった。まさかさっそく11秒台を出すとは。

「しかも向かい風って」

「向かい風だっけ?」

「そうよ、マイナス1. 2」

「それで11秒台ってヤバすぎるわ。一生勝てん」

「いや、結愛なら勝てるよ」あかねは言った。

「んー。勝てる気がしない。南関東決勝は無理かなあ」

「あんたは全国行けるっしょ」

今の段階から白旗をあげるのは悔しいけど、だいたい結果というのは、悔しい形になるものと決まっている。

「いや、さすがにそれはどうかな。千葉も神奈川も速いし」

「調子はどうなの?」

「んー、4継ならなんとか可能性あるかな」

「うちも4継狙ってるよ」

「いっしょに9. 98スタジアム行こうよ」結愛が無邪気に誘う。

今年のインターハイ全国大会は、福井県にある9. 98スタジアムで行なわれることが決まっている。生祥秀桐(きりゆうよしひで)選手が日本人で初めて10秒の壁を突破した場所だ。

結愛の謙遜はやはりポーズだった。自分はふつうに全国に行く前提で、お前も来いと誘っている。

あかねは指を折り、数えてみせる。

「千葉育青、桐山、翔善は決まりとして、市駒、陵大一高も今年強いって。で、清々館と高幡」

7校。

「どこかひとつ落ちるな」

南関東から全国へ進めるのは6チームだ。

「房総北、忘れてるよ」

「え、知らない。そこ強いんだ」

「って聞いてる」

「んー、厳しいね」

そう眉をしかめて言ってみたけど、本当はリレーで全国に行けるかどうかについて、それほど関心がない。個人で行けないのなら、あかねにはあまり意味がなかった。しかし悲しいかな、今年あかねが100mで全国に行くことはない。

「あと韮崎中央とか、湊西とか?」

結愛はそう言って悪戯(いたずら)っぽく笑ってから、

「髪切らんの?」

とあかねの頭を触ってきた。

「切らん。絶対。あんたよくそんな髪型オッケーしたね」

「うちは切らんと怖いもん」

「うちもプレッシャーすごいけど、入部前に聞いてなかったからね。これで貫くよ。だって、切らんで済むと思って幡高にしたんだから。切るんなら清々館行ってもいっしょだった」

「知ってたら、どこ行った?」

「桐山からも誘われたんだよね。だけど遠いからなあ」

「うちにも勧誘来た、桐山」

そりゃ、あんたには来てるだろう。私に来たんだから。

あかねは内心毒づいたが、そんな素ぶりは見せない。

「今どき刈上げとかって昭和かよ」

「だよね」

「わかっててよく行ったよね」

「まあ、私はあんまりこだわりないから。いいかなと思って。家から近かったし」結愛はほんと呑気(のんき)だ。なんで気にならないんだ。

「髪型もそうだけど、意味のないルールを押し付けられるのが嫌。そんなのパワハラでしょ。

髪切って、いったい何の意味があるのかわからんわ」あかねは肩をすくめてみせる。

「一体感がどうとか言ってたなあ」

「そんなん関係ないし。雰囲気で言ってるだけじゃん」

「そういえばバレー部は、恋愛させないように、わざとダサい髪型にさせるって言ってた」

「バカじゃね」

「あかね、めちゃ怒ってんな」

「そういうの大嫌い。一体感がどうとか、恋愛禁止とか、絆とか、根性とか。そもそも個人競技じゃん。関係なくね?」

「あはは。絆もだめなんだ」

「もっとふつうにさ、科学的にやれよって」

「それで髪切るのが嫌なわけね。科学的じゃないから」

「そう。そういうこと。根性とかも全部、言ってる人間が自分に酔ってるだけ。あとゾーンね」

「ゾーンもだめなん?」

「ゾーンに入ったとか。なんかかっこつけてない? そんなん集中できたってそれだけの話じゃん。ふつうのことじゃんね」

「え、ゾーンは違うんじゃね?」

「違わないしょ。何? 結愛も『ゾーンきた!』とか言うの?」

「あるよ、なんか記憶飛んだみたいな」

「だからそれは集中できたってことだよ」

「そうなんかな」

「それをさ、なんか選ばれた人間だけの特別な印みたいな、オレ、ゾーン経験あるし、みたいのがうざい。勝手に自分に酔ってろ、って」

「あかね、めっちゃ言うじゃん」結愛が笑う。

半分ぐらいあんたのせいだよ、と言いたくなった。ほんと、私はこいつに勝ちたい。そのために必死でがんばってる。嫌いなわけじゃぜんぜんないし、ていうか好きだけど、いつもあっけらかんと先に行かれるのが悔しいのだ。

そんな話をしているところへ、清々館の選手が結愛を呼びに来た。

「じゃ、あとで」

かわいく笑って結愛は去っていった。その笑顔だよ、美人すぎるだろ、バカ。

しかし、ちょっとむきになって語ってしまったな。髪型のことはずっと気張って戦ってて、チームメイトからわがままだって思われてるのはわかってた。だからつい、考えを受け入れてくれそうな結愛には熱く訴えてしまう。

結愛は髪型がどうなっても美人だからうらやましい。今もキラキラしてた。浅黒でエラの張った私がショートにしたら、野性児みたいに絶対なる。ほんと、なんであいつばっか、全部持ってるのか。

しかもゾーンに入ったことがあるって言ってたな。

ほんとかな?

結愛もそっち系?

それはちょっと勘弁してほしいな。友だちがそっち系は勘弁してほしい。

あかねは気持ちを切り替え、今日のレースのことを考えた。

狙うは常に11秒台だ。

結愛の前ではリレーもやる気があるようなふうを装ったけど、本当は100以外どうでもよかった。

結愛より先に、11秒台を出す。

それが私の最大の目標だ。

2週間後の南関東大会、私は出られないけど、いつか11秒台出して全国へ行く。

全部持ってるあんたに負けてたまるか。

(つづく)

そして少女は加速するの記事をもっと読む

そして少女は加速する

コンマ1秒で悪夢に陥る、バトンミス。

それは、あまりに儚く、あまりに永い、「一瞬」――。

+++++

高幡高校陸上部の4継(4×100mリレー)の女子リレーチームは、痛恨のバトンミスによりインターハイ出場を逃していた。

傷の癒えぬまま、それでも次の年に向け新メンバーで再始動する。

部長としての力不足に悩む水無瀬咲(2年)、

チーム最速だが、気持ちの弱さに苦しむ横澤イブリン(2年)、

自分を変えるために、高校から陸上を始めた春谷風香(1年)、

なんとしてもリレーメンバーになって全国に行きたい樺山百々羽(1年)、

部のルールに従わず、孤独に11秒台を目指す手平あかね(1年)。

そして、ライバルや仲間たち。

わずか40秒あまりの闘いのために、少女たちは苦悩し、駆ける――!

+++++

100分の1秒が勝敗を分ける短距離競技は、天国も地獄も紙一重だ。

個人競技でありチーム競技でもあるリレーの魅力を、とことんまで描いた!

悔しさも、涙も、喜びも、ときめきも全部乗せ!のド直球な青春陸上物語。