切腹、討死、殉死……命のやりとりが日常だった戦国時代。武士たちはなぜ、死を恐れず、自ら死に向かっていけたのか――。

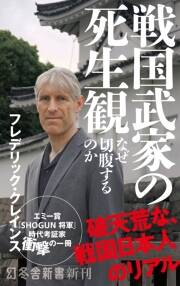

大ヒットドラマ「SHOGUN 将軍」で時代考証を担当した歴史学者が、古文書を丹念に読み解きながら戦国武士の精神世界に迫った新書『戦国武家の死生観』。本書から、一部を再編集してご紹介します。

* * *

戦国武将たちの信仰のかたち

前章で紹介したように、江戸時代の武士像は元和偃武以降の平和な社会を背景として形成された思想的な産物であり、戦国時代の実態とはかけ離れたものといえます。しかし、現代から戦国時代を振り返るとき、その間に横たわっている江戸時代の残像を重ねてしまうことが少なくありません。

戦国武将たちの実像を正しく理解するには、いったん初期化を実行して、儒教を基盤とする江戸時代バイアスを消去する必要があります。

そのうえで再インストールを求められるのが、戦国武将たちの信仰心についての正しい理解です。

これまで、儒教的な武士像の延長線上に描かれてきた戦国武将の姿には合理主義者としての色合いが強く、信仰心が政治的な行動や判断におよぼした影響については見過ごされがちでした。むしろ近年は、武将たちが勢力拡大のために宗教を利用していたとする解釈も見られます。

しかし、その当時の人々にとって、神仏は「利用」できるものだったのでしょうか。じつは、そうした見方そのものが、宗教に対して一定の距離感を保つようになった現代的な発想ではないかと私は考えます。戦国武将にとって、信仰とは日常の一部であり、特別な行為ではありませんでした。

たとえば、無神論者であったといわれる織田信長ですら、永禄三(一五六〇)年の桶狭間の戦いの際には熱田神宮で戦勝を祈願してから出撃しています。豊臣秀吉は京都に日本最大の大仏を造立し、徳川家康は「厭離穢土 欣求浄土」という浄土宗の言葉を自身の旗印に採用していました。武将たちの多くは寺社の有力な庇護者であり、合戦の際には護符や小さな仏像を身につけて戦場に臨むのがつねだったのです。

現代を生きる私たちが空気の存在を疑わないように、彼らは神仏の存在を疑わなかったはずです。戦国時代の世界観において、神仏は日常にあまねく存在しており、合戦の勝敗はもちろん、政治や文化、私生活においても、彼らはあらゆる場面に神仏の意思を感じ、その導きを求めていたと考えられます。

こうした考え方は、信仰と合理的な判断を使い分ける現代人の感覚とは本質的に異なっています。日ごろから死と対峙し、世の無常を肌で感じていた武将たちにとって、信仰は道具ではなく、人生の前提であったと受け止めるべきでしょう。

さまざまな史料と虚心に向き合うと、武将たちの多くが篤い信仰心と律儀な宗教観をもっていた様子が浮かび上がってきます。代表的な人物の信仰にかかわる言動から、その具体的な様子をたどってみましょう。

上杉謙信は修行僧のように祈り続けた

戦国武将のなかでも、最も熱心な宗教実践者の一人であったのが越後の上杉謙信です。有名な僧形の肖像画からもわかるように、彼は武家の当主でありながら信仰心の篤い求道者でもありました。

享禄三(一五三〇)年、越後守護代長尾為景の庶子として生まれた謙信は、天文五(一五三六)年に七歳で春日山の林泉寺に入り、住持の天室光育から指導を受けました。このころから謙信と仏教との深いかかわりが始まりました。

当時の越後では、有力な地侍たちの勢力争いが絶えず、長尾一族のなかでも混乱が続いていました。そうした事態を収拾する力強い当主が待ち望まれるなか、謙信は家中から武勇にすぐれた素質を見込まれ、やがて家督を相続しました。以来、その軍事的な才能とカリスマ性で家中をまとめ、越後の統一に成功し、その後は甲斐の武田信玄や関東の北条氏康との戦いを繰り返しました。

謙信の旗印として有名な「毘」が武神の毘沙門天にちなんでいたことは、よく知られています。終生、謙信は毘沙門天を篤く信仰していました。その求道的な修養者としての姿が軍事的な才能と重なり合い、いつしか彼を毘沙門天の生まれ変わりとする説が広まったと考えられます。

実際、謙信の宗教的実践は多岐にわたりました。彼は宗派にこだわることなく、さまざまな仏や神々を信仰し、日常的に祈りを捧げていました。元亀元(一五七〇)年一二月に認めた「看経の次第」には、阿弥陀如来、千手観音、摩利支天、日天などへの看経を詳細に記し、それぞれに真言の唱和や経典読誦の回数まで定めていました。

特筆すべきは、謙信が禅宗と真言宗の両方に深く親しんでいた点です。幼少期から林泉寺の天室光育や後の住持益翁宗謙といった禅僧たちと親交を深める一方で、永禄元(一五五八)年ごろからは高野山無量光院の清胤を師と仰ぎ、真言の奥義を学んでいました。晩年の天正二(一五七四)年一二月一九日には剃髪して法体(出家姿)となり、清胤を師として仏法灌頂の儀を行い、僧侶の最高の位である法印大和尚となりました。

謙信は春日山城内の大乗寺で日々看経に励み、戦に臨む際にも祈りを欠かしませんでした。同時に、領内の寺院(宝幢寺・至徳寺・林泉寺・転輪寺・広泰寺など)の僧侶たちにも戦勝祈願を命じ、特に頸城郡の「能化衆」と呼ばれる高位の僧侶六人には摩利支天法という護摩を執行させるなど、信仰を通じた戦勝への祈りを重視していました(謙信の宗教的実践について主に、山田邦明・著『上杉謙信』を参照)。

このように、上杉謙信の生涯には深い信仰心が通底しており、武将としての才能と宗教者としての側面が見事に融合していました。宗派の枠を超えて多様な仏神を信仰し、戦国の乱世にあっても純度の高い信仰実践を貫いた姿勢は、謙信の人格を形づくる重要な要素であったといえるでしょう。

自分と生き写しの不動明王像をつくらせた武田信玄

謙信のライバルであった信玄も、熱心な宗教者でした。

大永元(一五二一)年、甲斐守護武田信虎の嫡子として誕生した信玄は、天文一〇(一五四一)年、重臣たちとともに父を駿河へ追放し、家督を継ぎました。その後、信濃や北関東に勢力を拡大し、永禄二(一五五九)年に出家しています。

信玄は、武田家の菩提寺であった臨済宗妙心寺派の恵林寺を手厚く保護し、お抱えの祈願所として重視しました。そのことは、信玄が同寺に安置した不動明王像が強く示唆しています。

その不動明王像は俗に「武田不動尊」と呼ばれ、信玄がみずからを模して等身大でつくらせたと伝わります。

『甲陽軍鑑』品第八によると、信玄公は午の年の六月に、幅一間よりやや小さい鏡を鋳造させ、鏡に映る自身の姿を木像に写させました。

みずからの姿と見比べて本人と違わないようにつくらせ、さらに自分の髪の毛を焼いて、それで木像の髪を彩色しました。こうして完成した座像は不動明王の姿と少しも相違ないものでした。周囲の人々に見せると、信玄が法体になられてからは、不動尊の姿と少しも違わないと評判になりました。

この製作過程から、信玄は不動明王に己自身を重ねて、一体化をはかったことがうかがえます。こうした行為からは、信玄の強い信仰心を読み取ることができます。

また、信玄は武田家の氏神である諏訪大社を崇敬し、社殿の造営や社領の寄進を行っています。武田軍といえば、『孫子』軍争篇から受容されたいわゆる「風林火山」(其疾如風 其徐如林 侵掠如火 不動如山)の軍旗がよく知られていますが、信玄は軍の先頭に「南無諏方南宮法性上下大明神」という諏訪神号旗を掲げさせていました。そして自身の兜には、小さな諏訪明神像を飾りつけています。神仏の加護を得るため、彼が懸命に手を尽くしていた様子が浮かび上がってきます。

そうした信玄の信仰心に関して、興味深いことに、イエズス会士のルイス・フロイスが一五七三年四月三〇日付の書状のなかで、次のように言及しています。

「信玄は剃髪して坊主となり、つねに坊主の服と数珠を身につけていた。一日に三回、偶像を祀るために、戦場には六〇〇人の坊主を同伴させている」

六〇〇という数値については慎重に見きわめる必要があると思われますが、宗教者を戦場に帯同する事例は少なくありません。したがって、信玄が多数の僧侶を従軍させ、陣中でも熱心に戦勝を祈願していた可能性は高いと見てよいでしょう。信仰心においても、信玄と謙信は好敵手であったといえます。

* * *

戦国武士の死に対する覚悟と美学について詳しく知りたい方は、幻冬舎新書『戦国武家の死生観』をお読みください。

戦国武家の死生観

エミー賞「SHOGUN 将軍」

時代考証家・衝撃の一冊

戦国時代の武士たちは、刹那的で激しく、常に死と隣り合わせで生きていた。合戦での討死は名誉とされ、主君の死や敗戦の際には、ためらうことなく自ら切腹を選んでいる。命より家の将来や社会的立場を重んじ、死を“生の完成形”と捉える死生観が、その覚悟を支えていたのだ。こうした戦国独特の価値観を古文書から読み解き、その知見をドラマ『SHOGUN 将軍』の時代考証に存分に活かした歴史学者が、戦国武士の生きざまを徹底検証。忠義と裏切り、芸術と暴力――相反する価値観の狭間で気高く生きた兵たちの精神世界を、鮮烈に描き出す一冊。