「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

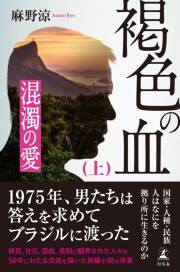

『死の臓器』がドラマ化され、高橋幸春の名義でも潮ノンフィクション賞、講談社ノンフィクション賞を受賞した作家・麻野涼さんによる長編小説『褐色の血』。

その序章にあたる『褐色の血(上) 混濁の愛』の発売を記念して全5回にわたって冒頭を特別公開します。

* * *

プロローグ 一九七五年東京国際空港

「もう、おまえとは会えないかもしれないな」

大学時代の友人、越生孝治が言った。半年ぶりに会った越生はスーツ姿だったが、どこかぎこちなかった。民放のテレビ局T放送に就職し、アシスタントディレクターとして働き始めていたが、仕事柄学生の頃と同じような格好で普段はスタジオを駆け回る日々を送っていた。

大学を卒業して間もなく、南ベトナムが無条件降伏し、解放軍がサイゴンに無血入城していた。ベトナム戦争が終結した。越生の夢はフリーランスのジャーナリストで、世界各地の戦場を取材してみたいというのが口癖だった。

T放送で取材手法を学び、いずれはフリーのジャーナリストを目指すと越生は熱い口調で語っていた。

ブラジルに移住するという児玉正太郎の前で神妙な顔をしている。

「ばかなことを言うな。二、三年、サンパウロで記者をして帰ってくるだけさ。その後のことは、帰国した時に考える」児玉は苦笑しながら答えた。

晩秋で外気は冷たかったが、児玉はジーンズにTシャツという姿だった。南半球は季節が逆転する。サンパウロからの連絡では、例年になく暑い日が続いているということだった。児玉の気持ちは早くもサンパウロに飛んでいるかのようだった。高校時代にサッカー部に所属し、成長期にスポーツをしたためなのか、身長は一八二センチほどあり、長身のせいかTシャツ姿は痩せて見える。

二人は早稲田大学で社会学を専攻し、卒業すると越生はTVの世界に飛び込み、児玉はサンパウロで発行されている邦字紙パウリスタ新聞の東京支局に採用された。日系人向けの新聞はパウリスタ新聞の他にもサンパウロ新聞、日伯毎日新聞の二紙も発行されていた。しかし、日本が高度成長を迎えた頃から、移民は激減し、新聞記者も極端に不足していた。ろくな就職口もなく、サラリーマンになる気もなかった児玉はパウリスタ新聞でしばらく働いてみることにした。研修期間として二年はサンパウロで働くことが支局採用の条件だった。

新聞記者として働くとなると、永住査証が必要になった。その手続きに半年かかってしまった。児玉は新聞社の根回しでブラジルに渡る移民の中に紛れ込んだ。農業移民の時代はすでに終わり、年間に二、三百人の技術移民がブラジルに渡っていた。工業化を進めるブラジルに必要な技術を持つ者だけが移民として移住した。新聞社の写植係として技術移民に加わる児玉とともにブラジルに渡る移民は全部で七人だった。

「もう会えないかもしれない」という越生の言葉には実感がこもっていた。海外旅行を楽しんでいるのは限られた一部の人たちだけで、まして地球の反対側に位置するブラジルなど地の果てのように感じられたのだろう。一九七三年二月までは船による移住が行われ、四十日以上もかけて移民は南米に渡っていったのだ。

移民という言葉にはどこか物悲しい響きがある。それは遥か彼方の見知らぬ地と日本との距離に起因しているのかもしれない。理由はそれだけではない。移民は棄民という言葉とほぼ同じ意味合いで使われてきた。国際空港の華やかな雰囲気とは対照的にこれからブラジルに渡る七人の技術移民と、石川達三が『蒼氓』で描いた移民とを、越生は重ね合わせて考えていたのだろう。

見送りには、今春卒業したグループや大学院に進んだ者、単位不足で留年した者、十数人が来ていた。児玉への挨拶をすませると、彼らは久し振りの再会に数人ずつになって近況を報告し合っていた。

日本航空八二二便、ロサンゼルス行きのファイナルコールが流れた。

「そろそろ中に入らないとまずいかな……」児玉が呟いた。

見送りに来た友人が児玉の周りに再び集まった。山岳部に所属、山登りに明け暮れていたのが災いし、留年した折原勇作が児玉の前に出ると握手を求めた。

「いいジャーナリストになってくれ。活躍を期待しているぞ」

「ありがとう。ところでおまえの方はどうするんだ」

「出版社にどうにか潜り込めそうなんだ。出版社で働きながら、作家の道を目指すつもりだ」

折原は福岡県出身で大学にはいつも下駄を履いてやってきた。山に登る前日はリュックサックを背負い文学部の門から校舎に続くスロープを歩いている姿がよく見られた。背が低いので、後ろから見るとリュックサックから足だけが伸びているように見えた。

遅刻して校舎内を歩いている時、下駄の音がうるさいとある教授から注意されたことがあった。折原は「申し訳ありません」とひとこと答えると、裸足になって教室を歩き席に着いた。折原が冬でも下駄を履くのは、本人は「山登りに必要な脚力を鍛えるためにもこれが一番だ」と言うが、ほとんどの者は経済的理由だと思っていた。

九州の炭鉱町出身の彼は仲間のだれよりも酒が強かった。その折原が泥酔した時、涙を浮かべながら口にした。嘔吐する折原がトイレに駆け込む時だった。

「五木寛之の『青春の門』なんて俺にも書けると。俺には書きたかこつがあっとよ」

それが何なのか、彼の口から語られたことはなかった。結局、それ以上のことはわからなかった。

「山登りもいいが、来年は必ず卒業しろよ」

折原は児玉の言葉に黙って頷いた。

「これ、俺の従兄の住所だ。機会があったら訪ねてみてくれ」

折原は小さなメモを児玉に渡した。折原の叔父一家は炭鉱の仕事に見切りを付けて、一九六〇年代前半にブラジルに移住していた。

人垣を搔き分けて、金子幸代が児玉の前に出た。

「児玉君、元気でね」

金子は大学院に進んだが、年齢の割りにはまだ少女のあどけなさを残していた。彼女には恋人がいた。

「箱根はどうしている……」

児玉は他の人間には聞かれないように、金子の耳元で囁いた。彼女の恋人、箱根敏とは教養課程で社会学概論の授業を取って以来、顔見知りになっていた。しかし、三、四年生の頃はほとんど大学で見かけることはなかった。児玉自身、大学に顔を出すことが少なくなったということもあるが、箱根は学生運動に没頭していた。

文学部をはじめ早稲田の各学部自治会は革マル派(日本革命的共産主義者同盟革命的マルクス主義派)と呼ばれるセクトが牛耳っていた。法学部だけが日共系の勢力が強かった。箱根は反帝学評(反帝学生評議会)に所属し、革マル派とは対立していた。革マル派にも目をつけられ、公安当局にも顔は割れ尾行が付いていた。

「彼のことだから、しぶとく生きていると思うわ。それよりも児玉君のやろうとしていること、私の問題でもあるの。きっと帰ってきてね」

金子の両親は在日朝鮮人だった。しかし、彼女だけは帰化し、日本国籍になっていた。何故、児玉がブラジルにまで行く決心をしたのか、最も理解してくれた友人の一人だった。

「そろそろ出国手続きをした方がいいぞ」越生が促す。

児玉は見送りにきてくれた仲間に会釈しながら応えた。

「皆、ありがとう」

しかし、児玉の視線は彼を取り巻く人垣のその向こうの雑踏を彷徨さまよっていた。それに気がついたのか越生が聞いた。児玉には五つ年下の恋人がいた。朴美子という在日韓国人二世で、そのことを知っているのは越生だけだった。

「彼女の姿が見えないが、何かあったのか」

いつもと違ってどことなく沈んだ児玉は悲壮感を漂わせていた。

「別れた」

児玉の答えに、越生は口をつぐんだ。

児玉が大学を卒業した今春、彼女は早稲田の社会科学部に入学したが、その数ヶ月後二人は別れた。

(#2へ続く)

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。