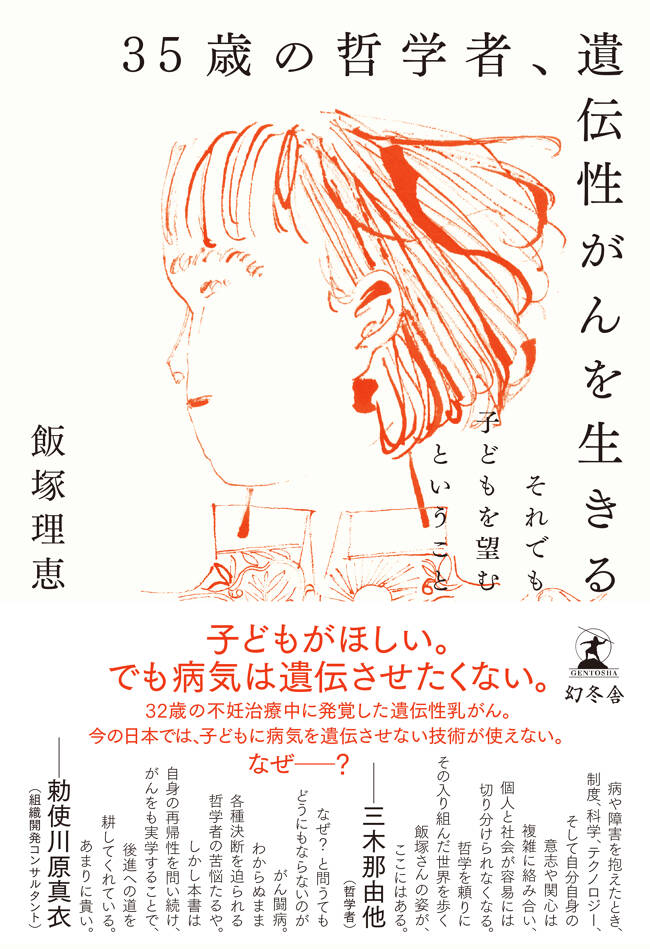

32歳の不妊治療中に遺伝性乳がんが発覚した哲学者である飯塚理恵さんが、その治療の経緯と子どもを諦めたくない気持ちを綴ったエッセイ『35歳の哲学者、遺伝性がんを生きる それでも子どもを望むということ』が発売になりました。「はじめに」を抜粋してお届けします。

子どもが受け継ぐかもしれない病気になりやすい遺伝子

遺伝性の乳がんと告知されたのは2022年の初夏、32歳のときでした。結果的にステージ3で見つかったわたしの乳がんにはたくさんの治療が待っていました。手術、抗がん剤、放射線……1年間かけてがん治療を行い、現在も再発防止のために薬を飲んだり、注射をしたりしています。こうした乳がんの治療は約10年間続くと言われています。

乳がんと診断されたとき、わたしは結婚して3年目。子どもを持つことを考えて不妊治療をしている最中でした。乳がんの治療中は妊娠が禁忌となります。だからといって、子どもを諦める気にはなりませんでした。

さらに、わたしの乳がんは遺伝性のものです。わたしが子どもを持てば、半分の確率で、子どももがんになりやすい遺伝子を受け継ぐかもしれません。こうした現実は、今までの人生で経験したことのない大きな壁となり、数々の不安がわたしを苦しめ、終わりのない問いをつきつけてきました。

わたしは普段、哲学・倫理学と呼ばれる分野を研究しています。特に倫理学は、わたしたちが社会の中で推奨されること、許容されること、してはいけないことを少しでも明らかにしようとします。答えのない問題を深く考えることが自分の仕事だと思って、日々熟慮してきたつもりでした。でも、実際に30代前半で突然がんを宣告されて、しかもそれが遺伝性のがんであると言われて、そして10年後に自分は生きていないかもしれないとまで言われて、途方に暮れてしまいました。

それでも、わたしは哲学者です。途方もない不安も、次々とつきつけられる人生の苦難も、答えが出ない倫理的な問いも、わたしには誰よりも向き合う必要があると感じました。がんになって感じた辛さ、迷い、憤りも、哲学においては糧となりました。それまで考えもしなかった事柄に向き合わざるを得ない日々が、わたしを人間として、研究者として、哲学者として、成長させてくれたと感じています。

がんになってからの2年間で、自分の人生を自分で決めることの大切さと、その限界に直面することの辛さを感じました。がんになったことや、がんになりやすい体質(病的遺伝子変異)を持ったことは、自分の身に降りかかってきた厄災のようでした。そうした不運が、あたかもわたしの人生全体を覆い隠してしまったようだと感じる瞬間もありました。

でも、現在のわたしは少しずつ、そうした自分の体質と折り合いをつけながら生きています。だんだんと、そうした体質が自分の一部分であると感じられるようにもなりました。ただ同時に、わたしは、将来生まれるかもしれない子どもには、こうした体質をできるだけ受け継がせたくないと強く感じてもいます。

がんになったという避けられない事実がある一方で、そこからどう生きていくかについては、ある程度自分で決めることができます。わたしは医療の専門家ではなく、医療者から提供される情報を適切に理解できているか自信がない場面も多くありましたが、それでも、わたしの人生の責任はわたし自身にしか取れません。重要な選択であればあるほど、自分の価値観に沿って、科学的知識を信頼し、納得できる選択をしていきたいと強く感じました。

大きな副作用を伴う治療を行ったり、失った胸を再建したり、将来的に子どもを持つために受精卵を凍結したり、またがんができないよう体の一部を取ったり、頻繁に検診を受けたりと、がん治療では、短期間で多くの重要な決断を迫られました。

そして、治療にかんすることは自分で決めるよう促される一方で、生殖に関する決定では、自己決定したくても、そうした権利が行使できないと感じることがありました。中でも、凍結した受精卵がわたしと同じ遺伝子異常を持っているかを調べるテスト「着床前診断」を行う選択をしたときに、権利の行使の困難さを痛感しました。

日本では現在、こうした診断はほとんど行われていません。当事者が希望しても、叶うことは滅多にありません(厳しい要件がある)。わたしはそうした現状を理解した上で、海外で着床前診断を実施しました。熟慮の結果そうした選択をしたことに、後悔はありません。ただ、当事者に適切な情報が届いていない現状や、議論にさえ参加できない制度のあり方、そして人生において重要な意味を持つ、生殖についての決定権が当事者の手にないという現状のあり方に大きな問題を感じました。

わたしは他の当事者たちに着床前診断を積極的に薦めたいわけではありません。でも、今までできなかったことが選択できるようになれば、我々が考えないで済ませていたことに、直面しなければならない時代がやってくるということを意味します。それは、多くの当事者にとって福音にも新たな苦しみの種にもなり得るため、慎重に検討しなければいけません。それでも、日本もこうした選択の導入を真剣に議論すべきときにきていると感じています。

本書では、五つの章に分けて、遺伝性のがんをめぐる話題を扱います。

第1章は、遺伝性の乳がんの治療について、告知から現在までにわたしが実際に行ってきたことをその当時の想いと共に書きました。

第2章では、遺伝性乳がんであることを告知されて約2年、わたしが少しずつ自分の体質と折り合いをつけてきた際の葛藤について述べます。

第3章では、子どもを持ちたいという自分の希望と、がんになりやすい体質が遺伝するかもしれないという不安の対立、そして日本ではまだ広く知られていない、遺伝病に対する着床前診断の存在を知り、実際にそれを海外で行うまでの話を書いています。

第4章では、着床前診断が未だ日本ではほとんど行われていない理由や、現状の問題点について書きました。

第5章では、治療の中で患者が感じる不満や悩みを解消するために、当事者ができることや、必要な支援とは何かを考えました。

わたしのようにある日突然、遺伝性の乳がんと告知された方やそのご家族・親族の方、治療前のがん患者の方、がんサバイバーの方、がん以外の遺伝性の病気を抱える方、また、哲学や倫理学に興味を抱いている方や学生、医療職の方や遺伝性の乳がんや乳がん治療に興味関心を持たれる方、さまざまな方が本書を手に取られるかもしれません。いかなる動機であれ、手に取ってくださって、ありがとうございます。

この本は、一患者であるわたしが2年間熟慮してきたことをまとめたエッセイであり、遺伝性のがんについて考える際のゴールではなく、出発点に過ぎません。皆様方が、遺伝性のがんや他の遺伝性疾患をめぐる問題について考える際の一助となれば幸いです。