アパートで一人、新聞紙にくるまって眠った「再出発の日」

24歳で、愚かで、そして何もない。ある6月の夜、私は鞄ひとつで北池袋の片隅にあるアパートに越して、いわゆる「再出発」的なものをはかることになった。いくつかの人生の選択を誤り──端的に言えば結婚に失敗したのである。鞄のなかにはノートパソコン、文庫本が1冊、数枚の下着にTシャツ、財布と携帯電話。もう寒くない季節だから、布団などいらないだろうという想定は見事に外れた。寒いのである。仕方ないので、バイト先でもらった新聞紙にくるまって寝た。それが再出発初日の思い出である。

部屋は東向きで、カーテンがないので早朝に目が覚めた。当時の記憶で一番に思い出すのは、いつもお腹が空いていたことだ。

あの頃の私には、居場所を知られないようにしたいということを中心に複数の困難があり、不動産屋さんを大いに悩ませた。最終的に紹介してもらえたのが、冒頭のアパートである。北池袋、東向きの1K、6.5万円。ドアは別だが、大家さんの家と棟続きの物件である。「そこの大家さんと交渉してみてよ。いい人だから話を聞いてくれるかも」とのことだった。すがる思いで、さっそく出向いた。

「いらっしゃい」と笑顔で迎え入れてくれた大家さんは、上品でおっとりとした老婦人だった。そこらじゅうにぎっしりとものが詰め込まれた昭和の台所で、冷たい麦茶を出してもらう。奥から、若い女性と赤ちゃんの声が聞こえた。「孫と、ひ孫なの。ここに一緒に住んでいるのよ」と大家さんが言った。

事情を説明すると、大家さんはとても複雑な表情になった。

「うちには赤ちゃんがいるから、問題がある人はお断りするのだけど」

当然だと思う。借りたい人は山ほどいるはずだ。わざわざ私を選ぶ必要はない。

「でも、あなたを信じるわ」

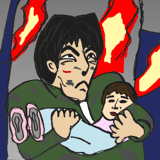

そう聞いた瞬間、涙がじわりとにじんで、あとはもう止まらなかった。お金も伝手もなく、まだ籍も抜けておらず、ずっと不安のなかにいた。気を張っていたのが、ぷつんと途切れたのだろう。

その日はよく晴れていた。大家さんは「ここがガス、これが元栓ね」などとゆったり説明しつつ、さんさんと降り注ぐ陽光のなかで微笑んだ。

「ここの部屋に住んだ人はね、みんな幸せになっているの。前の人は結婚が決まって出ていったし、その前の人は昇進してもっといい部屋に越したの。だからあなたもきっと、幸せになるわね」

幸せになれる日なんて、来るんだろうか。何をしたら、幸せになれるんだろうか。とてもそんなふうには思えないが、住まいが見つかったことがありがたかった。

入居3年目、当時の恋人との間に同棲話が持ち上がる。「これが『この部屋に住むと幸せになる』ということなのか」と退去の申し出を検討していた矢先、大家さんが亡くなった。突然のことだった。

20代の後半はせわしなく過ぎた。同棲した恋人とはほどなくして別れ、さほど時間を置かず他の人と再婚するのだが、その際に私はまた大家さんの言葉を思い出すことになる。そしてまた離婚し──せわしなくて申し訳ない──その後も恋愛をするたびにあの北池袋の、部屋を思った。いったい何度、大家さんの言葉と“答え合わせ”したことだろう。たとえ外れても「よし、まだ可能性があるぞ」と信じる、それで前向きな人生にできたと思う。今は3回目の結婚で、ようやく自信を持って墓前に報告できる心境になれた。あれから20年弱、我ながら時間がかかりすぎである。

たった一言に生かされていた

ここから先は会員限定のコンテンツです

- 無料!

- 今すぐ会員登録して続きを読む

- 会員の方はログインして続きをお楽しみください ログイン