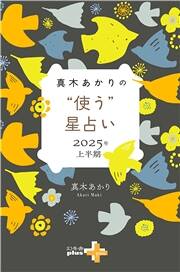

真木あかり『真木あかりの“使う”星占い 2025年上半期』

ウェブや女性誌で大注目の占い師、真木あかり先生による「12星座別あなたの運勢」が、「真木あかりの“使う”星占い」としてリニューアル。

2025年上半期(1月~6月)の本作品では、ウェブマガジン「幻冬舎plus」で公開されている全体運に加えて、「仕事運」「恋愛運」「健康運」「金運」「月ごとの運勢」などカテゴリー別の占いをお楽しみいただけます。

購入者特典として、特別書き下ろしエッセイ[「知らない」という希望]がついています(完全版のみの特典です)。