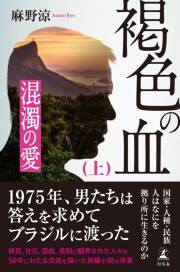

差別と分断がはびこる世界で"共生”を模索して生きた人々を描いた長編小説『褐色の血』。

ついに『褐色の血(下) ヘイト列島』が発売されました。

上巻冒頭、1975年の東京国際空港の場面から始まった物語は、はたしてどんな結末を迎えるのか。

完結編である本書の発売を記念して、全5回にわたり第一章、第二章を特別公開します。(#1から読む)

* * *

第二章 ナモーラ(恋)

トニーニョはセシリアに自分の生い立ちを聞かれたらどう答えたらいいのか、それを思うと気がめいった。母子家庭で育ったことを負担に感じているわけではない。USPの学生の中にも母子家庭で育ち、苦労しながら学んでいる者も少なくない。トニーニョの友人にもいる。しかし、テレーザと同じような職業、売春が職業と呼べるかどうかわからないが、売春婦を母親に持つ学生が他にいるのか、トニーニョには疑問だった。

母子家庭の多くは、離婚や別居、そして父親が交通事故や病気で他界しているケースがほとんどだった。トニーニョのように父親が誰だかわからないといった学生に、出会ったことはなかった。

二人が結婚を意識するようになったのは、四年生になってからではなかったか。周囲の友人たちは、卒業と同時に結婚する最初のカップルだと思っていた。セシリアからは何度も両親の住むアプカラナに一緒に行こうと誘われた。

「家族を紹介するわ」

セシリアは自分の家族をトニーニョに引き合わせようとした。しかし、トニーニョにはセシリアに引き合わせたい家族がいなかった。母親について話をしたら、セシリアが自分の許から離れていくような気がしたし、すべての事実を告げることには躊躇いがあった。

セシリアの方もトニーニョが親の話になると急に口数が少なくなるのに気づき、両親に関わる話題は避けるようになった。

結婚の約束をしたわけではないし、トニーニョもプロポーズをしていなかった。しかし、セシリアがトニーニョとの結婚を自然のなりゆきだと思っているのは、それとなく感じた。

「子供は二、三人ほしいよね」

と、セシリアは描いている結婚後の生活をトニーニョに話しかけてきた。

「そうだね」

トニーニョも何気なく答える。

結婚すれば家族ぐるみの付き合いが始まるが、トニーニョに家族と呼べる者は誰一人いない。セシリアもそのことはわかっているが、何故、両親も親戚もいないのか、真実を結婚する前には理解してもらう必要がある。セシリアがトニーニョの生い立ちを知ったからといって、結婚を拒絶するとは思えなかったが、それでも母親の職業について事実を話すのには勇気がいる。

ブラジルでは、人を罵る時に使う言葉は決まっている。

「フィーリョ・ダ・プッタ(淫売の子)」

通常は使われることはないが、腹に据えかねた時、怒りをぶつけたい相手に向かって、この言葉が投げ付けられる。そのフィーリョ・ダ・プッタがまさにトニーニョなのだ。

アプカラナに誘われるたびに、何かと理由をつけて先延ばしにしていたが、いつまでもセシリアの両親と会うのを回避し続けることは困難だ。セシリアとの関係にも微妙に影響してくる。

「私の両親もトニーニョと会えるのを楽しみにしているの」

大学が休みの日に、セシリアの帰省に同行するように誘われた。しかし、アプカラナに行けば事実を隠し通すわけにはいかない。

バールの仕事や、家庭教師を任されている生徒の成績がいまいちで、集中講義をするからと、それらしい理由を付けて延ばしてきたが、ウソだというのはセシリアも気づいている。

「どうしてアプカラナに一緒に行ってくれないの。パパイ(父)もママイ(母)もトニーニョに会えるのを楽しみにしているのよ。それとも貧しい私の家になんか行けないとでも言う気なの」

いつものように渋るトニーニョにセシリアから、いつになく刺々しい言葉が漏れてくる。

「そんなこと、思っていないよ」

「それなら一緒に行ってくれるのね」

セシリアは強い口調で同意を求めてくる。

事実を話すしかない。USPから市内に戻るバスの中だ。バスには多くの学生が乗っている。

「少し待ってほしい」

「いつもそんなことばかり言って……」

セシリアは怒っているのか、悲しいのか、目に涙を浮かべている。その後はバスの終点のドン・ペドロII 公園まで黙り込んでしまった。

話すしかない。

ドン・ペドロII 公園は市内バスのターミナルで、ここから市街地にいくつもの路線が広がっている。すぐ近くにはセ大聖堂がある。サンパウロから各都市への距離は、この大聖堂が基点になっている。

トニーニョもセシリアも、大部分のブラジル人がそうであるようにカトリコ(カトリック信者)だ。信仰心の篤いブラジル人は教会の前を通る時など胸の前で十字を切ってから通り過ぎるくらいだ。

いつもならマリオのバールに立ち寄り、コーヒーを飲みながら少し休んでそれぞれ頼まれている生徒の家に向かうのだ。

バールに立ち寄らなければまだ時間はある。

「お祈りをして行こう」

トニーニョはセ大聖堂にセシリアを誘った。

サンパウロ市制四百周年の一九五四年に完成、ネオゴシック様式の聖堂としては世界最大級の規模とされ、収容人数は八千人だ。観光客を狙ったスリやひったくりの多い教会でもある。

セシリアは無言のままついてきてくれた。大聖堂正面の十字架にかけられたキリスト像に向かって、通路の両側にはいくつもの木のベンチが並ぶ。中ほどのところに二人は並んで座った。

手を組みトニーニョは静かに祈った。

──これから真実をセシリアに告白します。神よ、僕を見守ってください。

隣に座るセシリアの表情はわからない。トニーニョは正面を見据えたままで、横のセシリアに視線を向けようともしなかった。

「君の実家に誘われても、何故、僕がアプカラナに行かないのか。それを説明するから聞いてほしい。僕の話を聞いて、気が変わったなら、黙ってこの場から立ち去ってほしい」

きっとセシリアは怪訝と不審の視線をトニーニョに向けているだろう。当然だ。何度もセ大聖堂の前を通り過ぎているのに、大聖堂に入ろうと誘ったのは初めてだ。セシリアがどんな表情を浮かべているのか、直視することができない。

話が終わった後、セシリアがどう思うか、それを想像するのも怖かった。いや、それどころか立ち去っていたらどうするのだ。その時、二人の関係はすべてが終わる。それが恐ろしくてトニーニョは話を切り出すことができなかったのだ。

褐色の血

「褐色の世界にこそ私の求めているものがあるような気がします」

1975年、二人の男がブラジルへ向かうため空港にいた。ひとりは仲間に見送られ、もうひとりは孤独に。

児玉は、サンパウロでパウリスタ新聞の記者として働くことになっていた。ブラジル社会に呑み込まれつつも、日系人の変遷の取材にのめり込んでいく。人種の坩堝と言われるブラジルで、児玉は「ある答え」を、この国と日系人社会に求め始めていた。

一方、サンパウロのホンダの関連会社で整備士として働く小宮は、ブラジルで日本では味わうことのなかった安心感をおぼえていた。現地で出会う人々に支えられながら、次第にブラジル社会へと馴染んでいく。

国家、人種、民族、人は何を拠り所に生きるのか。

差別に翻弄された人々の50年にわたる流浪を描いた長編小説三部作の序章。

- バックナンバー

-

- #3 決心するもその一言がでない…差別と...

- #2 トニーニョの苦悩…差別と分断がはび...

- #1 母の願いを胸に…差別と分断がはびこ...

- 【書評】揺れる大地に立つ日本人の物語 麻...

- #5 知人が見た共和国の現実…差別の根本...

- #4 共和国へ渡った家族の安否…差別の根...

- #3 その一方、1970年代の日本では...

- #2 帰国、そして新たな決意…差別の根本...

- #1 先の見えないサンパウロでの生活…差...

- 隠れ移民大国日本——見えない共生と深まる...

- #5 過去を断つ旅路の中で…差別に翻弄さ...

- #4 サンパウロ行きの機内にて…差別に翻...

- #3 二人が怖れているものは…差別に翻弄...

- #2 出発前夜、突然の電話…差別に翻弄さ...

- #1 別れの空港で…差別に翻弄された人々...