感情労働の虚しさは克服されうるか

勤務している会社で、とある研修に参加した。

招集されたのは、「中年の危機」に爪先が入ったくらいの年代の女性15名。もちろん人事部からのお達しにはそれらしい研修目的が記載されていたが、一方的に参加通告された側は「念押ししておきたいんだろうな」と受け止めた。

会社員でない人にはなんのことか分からないと思うので解説すると、つまりこういうことになる。30代で活躍できるフィールドを与えられている女性というのは会社からもそこそこ期待されているので、上位職目指してパワーアップする覚悟を決めてくださいよってこと。(ただし当たり前だがキャリア保証はない)

仕事は面白いし裁量も十分に与えられているし、副業認可まで勝ち取っている私としては、是非もない話ではある。不満を語り出せば止まらないけれど、職場満足度は比較的高い方だろう。約4カ月という長期間、通常業務の傍らかなりのワークをこなさなければならないカリキュラムには辟易もしたけれど、研修課題そのものは面白かった。

ワークの中で、「AIに代替されない人間ならではの仕事・強み」を考える機会があった。

調べもの・書類作成・事務仕事が極端に多い業界であるが、AIによる業務効率化はかなりの速度で進行中。そんな中、社員に求められる資質・スキルが明確に変化している実感がある。

人事考課表において「対人インパクト」に花丸、「細部への拘り・注意力」に三角がつく私としては、この時代の波はありがたい。AIと共に働くというのは、超神経質で手が早いアシスタントが、常に傍らに控えているようなものだ。しかもこの人、疲れるということがない。感情もない。間違っても「梅津さん、いい加減にしてください」「このお客さんのことが嫌いなので仕事したくありません」とか言わないのだ。

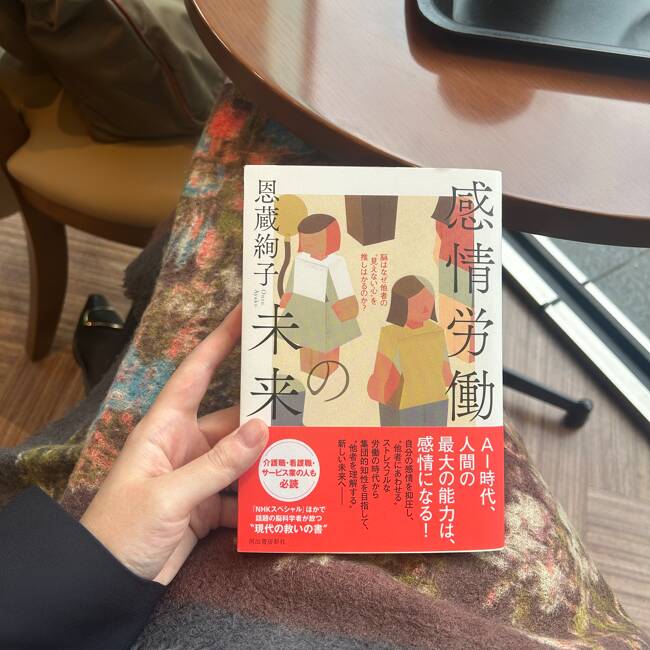

感情労働は、今一番得意なのが人間で、知的能力とは別種の知性といっていいのである。人間の可能性が一番あるのもここなのかもしれない。――『感情労働の未来』(恩蔵絢子/河出書房新社)より

脳科学者の恩蔵絢子さんが新著で改めて指摘するように、IQ(知能指数)の領域で人間がAIに勝つことはもはや難しい。AIがものすごいスピード感で世界を席巻する中、逆説的に、「人間とはいったいどういう存在なのか」「人間は何によって定義されるのか」が浮き彫りになってくる。恩蔵さんは、「感情労働」こそが人間固有のスキルなのではないかと書いている。

感情労働とは、感情を抑制したりコントロールしたりすることが不可欠な仕事のことを言う。看護師・介護士などのケア労働や客室乗務員などのサービス業が典型例で、経済的に評価されにくく、メンタルヘルスの問題が発生しやすい労働形態だとしてネガティブなイメージで語られることが多い。

私の仕事は数字とロジックに重きを置かれており、恐らく、感情労働が少ない領域とみなされている。しかし人間がやることである以上、合意形成におけるプレゼンや交渉・クレーム対応などのコミュニケーションは感情労働の塊だ。そして「そういうこと」に敏感で得意と思われている私は、感情労働を担う場面が多いと感じている。頭脳労働スキルの高い人の中でオリジナルな強みを発揮していると思えるときと、報われなさと精神疲労を感じて虚しくなるときが半々くらいだろうか。

そんな私にとって、「感情労働こそが、AIに代替されない人間固有のスキル」という仮説は、生存戦略を考える上で光明でもあり、不都合で絶望的な真実とも言える。

チームとしてさまざまな課題に対して高い成果を出すために、一番関係があったのは、そのチーム内に、人の気持ちにどれだけ敏感かという「社会的感受性」が高い人がいるかどうかだった。――『感情労働の未来』より

恩蔵さんは本の中で、マサチューセッツ工科大学で行われたとある実験が紹介している。様々な課題を与えてグループワークをさせた結果、どんなメンバー構成のグループが高い成果を上げるかという実験だが、とびぬけてIQの高い人がいる場合・IQが平均的に高い場合を差し置いて、高い成果を上げたのは「社会的感受性」の高い人がいる場合だったという。

この手の検証はさまざまなパターンで実施されているし導き出される結論も玉虫色な気がしないではないが、肌感覚としては「わかる」。明確な答えのない複雑な問題に対処するには、メンバーの多様性に加え、そのメンバーを繋ぐことができる感受性豊かな人間が一人必要だ。

なるほど、感情労働は確かにニーズがあり価値があると感覚としては納得できた。ここで引続き課題となるのは、感情労働の再定義と、感情労働者が抱いているそこはかとない「虚しさ」への具体的対処だろう。

本書は、これに答えを示してくれている。

人と自分とを同じ存在だと考えないのが重要ということである。共感(同じ気持ちになること)と人間理解は異なっていて、本当に他人を理解するためには、むしろ他者と自分を切り離さなくてはならない。――『感情労働の未来』より

強い言動でこちらをコントロールしようとしてくる人に無理やり感情を沿わせて共感しようとし、相手と一体化することで知らず知らず心をすり減らす。……これが、これまで私を苦しめてきた感情労働の類型だ。しかしAIと人間のアラインメント(連携)を検討する中で見えてくるのは、むしろ「自分と切り離して相手を理解し、集団のために役立てるという感情労働」(本書より抜粋)が重要だということ。

そして恩蔵さんは、この再定義される感情労働が、本来人間の脳にとってとても難しいことであるとも書いている。つまり、感情労働は非常に高度なスキルであり、高い評価に値するという認識を社会で共有する必要があるということだ。

改めて振り返ってみると、私がこなしてきたものが真に有効な感情労働だったかは疑わしい。その上で、自分にはこれができそうだという直感もある。ときに不合理で感情的な人間という生き物であることに胸を張り、その“能力”を縦横無尽に使いこなして生きていってやろう。

コンサバ会社員、本を片手に越境するの記事をもっと読む

コンサバ会社員、本を片手に越境する

筋金入りのコンサバ会社員が、本を片手に予測不可能な時代をサバイブ。

- バックナンバー

-

- 「うまいことやる」が口癖の“効率厨”兼業...

- 「感情こそが人間の武器?」AIの台頭があ...

- 「みんなは痛くないの?」片頭痛・生理痛・...

- 「私は私のエレジーを歌いたい」いつか“黒...

- 村上春樹作品「綿谷ノボル」に魅了されたあ...

- 「私は管理職になりたい!」“38歳JTC...

- 「議事録を読むのが好き!」私のフェティシ...

- 国宝プリマ・米沢唯の『ジゼル』に感極まり...

- 「うるさい、黙って!」言葉の“過剰摂取・...

- 「他人と組織が祝祭を生む」悩み・停滞する...

- 「美意識のある人になりたい」せっせと舞台...

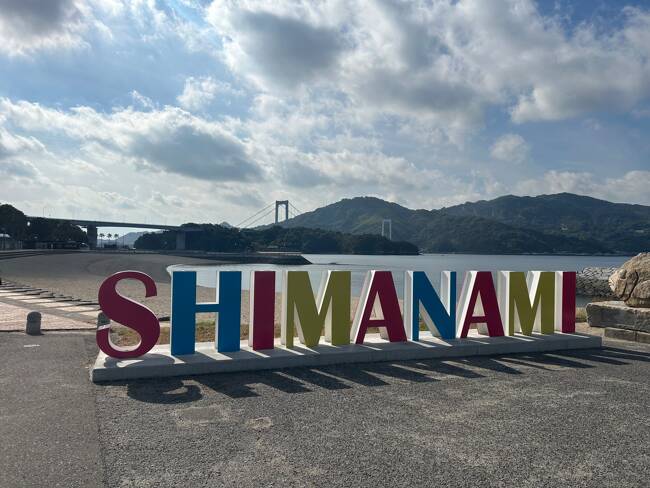

- 長期休暇でデトックス完了“きれいなすっぴ...

- 2025年は「自分ひとりの小部屋にこもり...

- 「人生で大切なことは編み物から学ぶ?」キ...

- 昨年比1.5倍の読書量に満足!…とはいか...

- “ユーモア不足がコンプレックス”仕事人間...

- 「着物生活1年生が費やした金額は…?」罪...

- 「人間は、一回壊れてからが勝負?」理想の...

- 「50歳からの二度目の人生は、“人とカネ...

- 「いつかこんな素敵な女性に!」うっかり寝...

- もっと見る