なぜ世界最強の民主主義国家、アメリカは、権力の暴走を止められないのか?

その制度崩壊は、同盟国・日本の経済と安全保障にどのような打撃をもたらすのか?

経済学者・野口悠紀雄さんが、アメリカの現実と日本の危機を鋭く読み解いた、幻冬舎新書『アメリカが壊れる!』。本書より、一部を抜粋してお届けします。

* * *

自動車関税は、日本に大打撃

トランプ米大統領は、2025年1月20日の大統領就任日に、メキシコ・カナダ・中国に対する関税を2月1日に発動すると表明した。これを皮切りに、つぎつぎと関税を発動した(注1)。

ドナルド・トランプ氏は、「辞書の中で最も美しい言葉は『関税』だ」と述べていた。政権復帰後、まさにその言葉に沿った政策を現実化させたのだ。

3月12日には、鉄鋼・アルミニウムの追加関税を発動した。3月26日には、自動車に対する25%の追加関税を発表し、4月3日に発動した。これまで乗用車に2・5%、トラックに25%の関税をかけており、25%がそれに追加されるので、乗用車に27・5%、トラックに50%の関税がかかることになる。また、エンジンや変速機などの部品も対象となる。

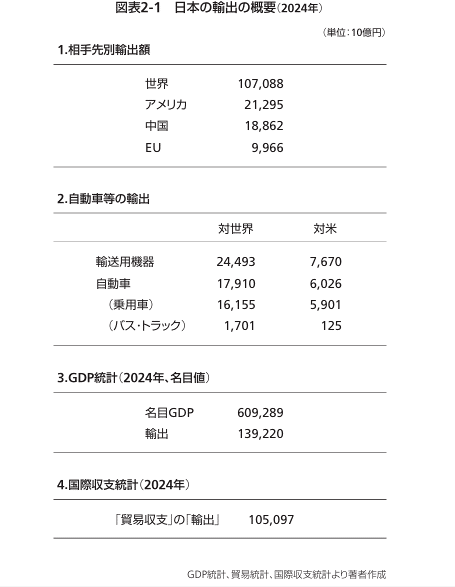

2024年における日本の対米輸送用機器輸出額は約7・7兆円だ(注2)。これに高率の関税が課されることは、日本経済にとって大きな打撃となる。

自動車会社の中では、当面、アメリカでの販売価格を据え置く動きもある。しかし、関税のすべてを輸出企業が負担すれば、アメリカでの販売台数は影響を受けないものの、企業の売上高が減少し、負担が大きくなる(この問題は、第2章の5で詳しく検討する)。

したがって、いずれ関税の一部を販売価格に転嫁しようとするかもしれない。そうなれば、アメリカでの販売価格の引き上げが進む。それによって、売上台数の減少と利益減のいずれか、あるいは両方が起きる。いずれにしても、企業の業績は悪化する。そして、日本のGDPが縮小する。こうして、トランプ関税にどう対処するかが、日本経済にとって喫緊の課題となった。

(注1)第2期トランプ政権の関税政策については、つぎの資料がある。

・JETRO「特集:米国関税措置への対応」

・第一生命経済研究所「トランプ関税ウォッチング~トランプ関税を巡るタイムライン~」2025年2月27日。

(注2)図表2-1を参照。

日本だけ特別扱いを望むのではなく、EUやカナダとの共同戦線が必要

トランプ政権の関税攻撃に対して、日本政府はこれまでどのように対応してきたか? 自動車に対する追加関税について、日本政府は、日本を特別扱いにして除外してくれるよう、トランプ政権と交渉した。しかし、日本は、日米両国の立場から見て、あるいは世界経済全体から見て、何が望ましいかを正々堂々と主張すべきだ。

EUや中国などは、アメリカの関税賦課に対して、ただちにWTO(世界貿易機関)への提訴や、報復関税などの対抗措置を打ち出した。また、カナダのカーニー首相は、トランプ大統領に対して「断固たる措置をとる」と明言した。

関税をめぐる多くの問題について、日本はこれらの国々と同じ立場にある。したがって、これらの国々との共同戦線を作ることが必要だった。

トランプ大統領と論争すべきだ

トランプ関税政策には、考え方の違いに基づいているものが多い。例えば、仮に自動車に高率の関税を課したとしても、それによってアメリカ国内で自動車産業が復活する可能性は低い。そして、関税の大部分をアメリカの消費者が負担することになるだろう。これによって、アメリカ経済に大きな負担がかかる。このことを、トランプ大統領に納得させることが必要だ。

実際、自動車関税の発表によって、日本の株価だけではなく、アメリカの株価も値下がりした。これは、自動車関税が日本に打撃を与えるだけでなく、アメリカの国民にダメージを与え、アメリカ経済に対して強い負の結果をもたらすと市場が認識しているからだ。

誰もトランプ大統領に直言することはできないかもしれない。しかし、マーケットの宣告は、最終的な判断を下すことになるだろう(株式市場、国債市場、外国為替市場のどれが重要かは、第3章で論じる)。

関税政策に固執し続ければ、事態はさらに悪化し、アメリカ経済が破綻することを、トランプ大統領に納得させることが最も重要だ。

相互関税という考えについて議論すべきだ

トランプ政権は、例えば日本の消費税やEUの付加価値税を非関税障壁と見なすと主張し、これを相互関税率に反映させるとしていた。しかし、こうした見方が適切かは、国際課税の原則として「仕向け地課税」と「源泉地課税」のいずれを是とするかに依存することはすでに述べたとおりだ。

日本に対する相互関税率がこうした誤解に基づいたものであるとすれば、大問題だ。したがって、日本政府は、アメリカ政府に誤りを指摘する必要があった。

これは最低限必要とされる対応だが、日本政府はさらに、相互関税という考えそのものに対して、正面から批判し、その撤回を要求する必要があった。

相互関税は、第二次世界大戦後の世界経済の拡大を支えた自由貿易に対する重大な挑戦であること、関税が課される国の経済活動に深刻な影響を与えるだけでなく、関税をアメリカの消費者が負担することになるため、アメリカにおいても、物価上昇など深刻な負の影響が生じること、その半面で、生産活動のアメリカへの復帰は期待できないことなどを指摘する必要があった。

日本は、自由貿易の原則を主張せよ

アメリカはこれまで、国際分業を追求することによって発展してきた。それを自ら捨て去ろうとしているトランプ大統領の政策は、誤っていると考えざるを得ない。トランプ氏が、関税をディール(取引)の手段として使うのなら、本当の目的は何なのかを見極める必要がある。大変だと騒ぐだけでは、乗せられてしまう。

日本が先導して、国際世論を作るべきだ。また、アメリカの世論に働きかけることも必要だ。トランプ氏はアメリカ国内の雇用を増やすとしているが、そのような効果は必ずしも実現できないこと、価格が上がるだけに終わる可能性が高いこと、したがって、アメリカの消費者にとって決して望ましいことではないことを主張すべきだ。

他方で、日本はさまざまな非関税障壁によって、自由な貿易のルールに従っていないことを改めて認識すべきだ。農産物がその典型例だ。日本は自由貿易を行なっていると胸を張れる国ではないことを、意識しなければならない。

日本に存在する貿易障害を除去する必要がある

自由貿易の重要性を主張するのであれば、日本自身が、自由貿易を実行しなければならない。では、日本は自由貿易を実行しているか?

相互関税の概念について説明する3月11日の記者会見で、ホワイトハウスのレビット報道官は、日本の農産物の関税率が非常に高いとし、コメの関税率が700%だと述べた。同報道官は、3月31日、再び「日本はコメに700%の関税をかけている」と批判し、「(日本やEU、カナダなどの)国々は、あまりにも長い間、アメリカから利益を奪い続けてきた」と批判した。

700%という数字については、農林水産省が2005年のWTO交渉時に、関税額を税率に換算して、778%と説明した経緯がある。しかし、そのときに比べれば現在の関税率は低くなっており、700%は間違いだ。しかし、そうであっても、コメの関税率は依然として高い。直近の実質関税率は400%強と言われている(注)。

日本は、一定量の米を「ミニマム・アクセス」として無関税で輸入するが、この分は政府が管理して市場から隔離する。そして、それ以外の輸入には高率の関税をかける。こうした措置によって、日本国内のコメの市場を世界のコメ市場から切り離し、農林水産省による国内のコメ市場のコントロールを可能にしている。

こうした背景で、2024年秋の米不足や、その後の米価格の高騰といった問題が起きた。そして、それにもかかわらず、当初は、政府備蓄米が大量に存在しているという奇妙な事態が発生した。

2025年にはコメの価格は24年の倍程度になった。日本国内のコメの市場は、著しく歪んだものになっており、それによって日本の消費者が多大の負担を強いられていることは、間違いない事実だ。このような現状がある限り、日本がアメリカに対して自由貿易の必要性を説くことはできない。

日本がアメリカに自由貿易の必要性を説くのであれば、日本が率先して、現在の日本に存在する貿易障害を除去していく必要がある。それが、日本の消費者の立場から見ても望ましいことだ。

(注)日本経済新聞「米政権『コメ関税700%』批判、日本は輸入枠拡大に警戒」2025年3月12日。

* * *

この続きは、幻冬舎新書『アメリカが壊れる!』でお楽しみください。

アメリカが壊れる!

第2期トランプ政権の誕生以来、大統領の一挙手一投足がニュースにならない日はない。政策運営のあり方はアメリカの大学・研究機関や経済を弱体化させ、国内の秩序は崩壊寸前になっている。その影響は世界にも波及し、同盟国である日本の経済や安全保障への深刻な打撃は避けられない。こうした状況の中で、日本はいかに対抗すべきか? アメリカの政策の弱点はどこにあるのか? AI分野でアメリカに迫る中国は、新たな覇権国となりうるのか? かつてない不透明な局面で、日本の進路を示す渾身の一冊。