暑すぎた夏も過ぎ、紅葉が美しい季節になりました。「紅葉」ひとつとっても、日本の文化を照らし合わせると、とても深いものがあります。

神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。

* * *

美しい紅葉は、神様が揉み出している色

10月は、神社の落ち葉そうじも佳境を迎えます。

赤、黄、茶色の、形もいろいろな葉っぱたちが、玉砂利(たまじゃり)の上に、じゅうたんのように重なって、私に寄せられるのを待っています。玉砂利というのは、境内の斎庭(ゆにわ)に敷き詰められた丸く小さな石のこと。

その上に落ちている葉っぱを竹ぼうきで掃くと、玉砂利まで一緒についてきてしまうので、熊手という、粗い櫛(くし)が扇形についている道具を使います。これも、竹でできています。

伊勢神宮におまいりした時には、玉砂利の上を、おそらく特注の、穂先がきわめて薄い竹ぼうきで水平方向に撫でるように掃いておられる方を見ました。これは玉砂利をすくわないのでいい! と思いました。こういう工夫に目がいってしまうのも、神職あるあるです。

さて、私は熊手で寄せた落ち葉を、大きな竹箕(たけみ)の中へ、お弁当をつめるようにして入れ、運びます。それでも間に合わないときは、「ネコ」と工事現場の人が呼んでいる、手押しの一輪車に落ち葉を盛って運びます。熊とかネコとか、道具の名前に動物の名前が使われているのが可愛いですよね。

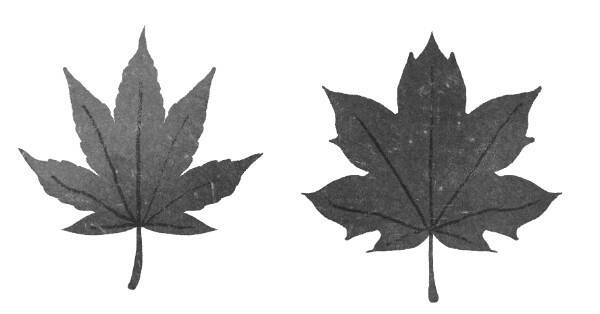

ちなみに、「楓」(かえで)の語源は「蛙手」、葉の形がカエルの手に似ているからなのです。どれだけ動物好きなんだ、日本人。と思います。

ひととおり終えたら、熊手を土塀にさかさまに立てかけて、ふー、と一服。すると、熊手にはさまったもみじの葉が、髪飾りのように見えます。

そういえば、「もみじ」と「かえで」は、どう違うのかな。なんとなく、大きくなったハマチをブリと呼ぶように、紅葉したかえでをもみじと呼ぶのかな、なんて思っていたのですが。

(イラスト:宮下 和)

実際「モミジ」も「カエデ」も、植物学的には同じ「カエデ属」の植物だそうです。園芸の世界では、その中でも葉に切れ込みが深く、葉の数が多いものを「モミジ」、そうでないものを「カエデ」と呼んでいるらしいです。

「かえで」の語源が「カエルの手」ならば、「もみじ」の語源は何か気になりますよね。

日本には、古語として「もみづ」という動詞がありました。秋になって木の葉が赤や黄色に色づくことを意味しています。この動詞「もみづ」から名詞「もみぢ」が生まれて、紅葉した葉のことを「もみじ」と呼ぶようになったそうです。

もみづ。

活用は、ぢ、ぢ、づ、づる、づれ、ぢよ。たとえば桜の葉も赤や黄色になりますから、そういうときには古式ゆかしく「桜の葉が、もみぢている」と言ってもよいわけです。

「古今和歌集」の中に、

雪降りて年の暮れぬる時にこそつひにもみぢぬ松も見えけれ

(=雪が降って年の暮れてしまった今、最後まで紅葉しない松というものがわかったことだ)

という歌もあるように、「もみぢぬ松」という使い方もできます。

この「もみづ」という言葉は、「揉み出づ」からきているというのが定説です。

昔の人は、葉っぱが赤や黄に色づくのは、「神様が揉んだから、色が出る」のだと感じていたのですね。

「揉む」というのは染色作業のイメージです。草花を水の中で揉んで、色を出し、それを布や紙に移す作業を想像してみてください。「神様が揉んでいる」という発想が可愛すぎて、古代人のセンスにジェラシーすら感じてしまいます。けれど、私たちはそんな古代人のセンスを受け継いでいるからこそ、紅く染まったもみじに、愛おしさを感じるのではないでしょうか。

そんなわけで、言葉の意味を考えると、「かえで」は葉がカエルの手みたいな植物で、「もみじ」は葉が紅葉する植物なのですね。

「もみじ」には、のちに「椛」という日本独自の漢字も作られました。このことからも、どれだけ日本人がもみじ好きか、わかります。葉っぱなのに“木へん”に花。このセンスが雅ですね。

(つづく)

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る