月が美しいとされる9月。月にはいろんな名前がありますが、ちょっとここで学んでおきましょう。

神職さんが教えてくれる『神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること』より、貴重なお話。

* * *

欠けた月も愛しむ秋。「何もしない時間」が幸せを生む?!

満月を眺めることが開運につながるお話は、すでにしましたね。

実は、満月だけではなく、毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わる、というお話を聞いたことがあるかと思います。

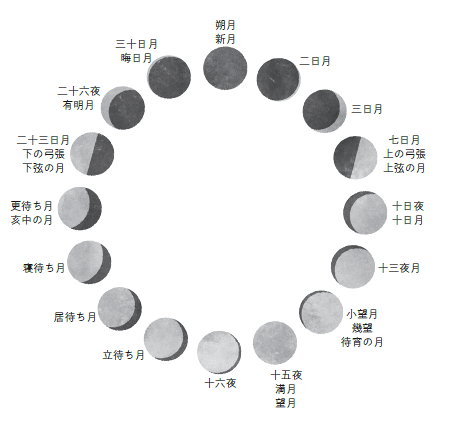

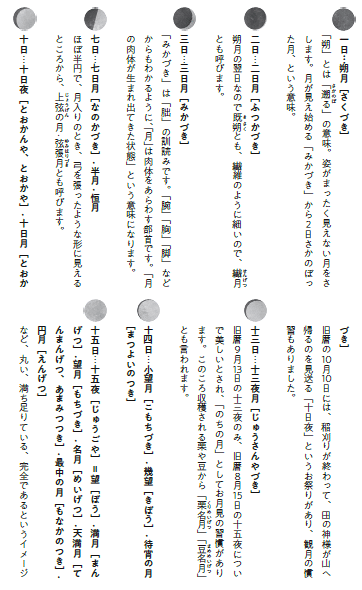

旧暦では、月がまったく見えない「新月」を一日(ついたち=月が立つ日)とし、だんだんふくらんでいって、十五日が満月、それからまた欠けていって、新月になるまでを「ひと月」とします。

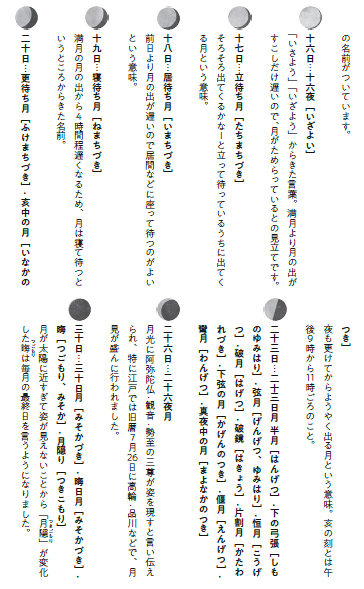

たえず「ふくらむ、満ちる、欠ける、なくなる」をくりかえしている月を見て、昔の人は、さまざまな名前をつけていました。それぞれの名前のつけ方にも、雅(みやび)が溢れていますよね。

ちなみに、「十三夜」というのは満月から少し(2日)手前の月のこと。完全な形をしていない月を、2番目に美しい月として「十三夜」と呼び愛でるというのも、日本人が誇るべき感性ではないでしょうか。

最近は「月の暦」がついたカレンダーや手帳も売っています。「今日はどんな月かな」と、月を見上げるときの参考にするのも楽しいですよね。

私はとくに、十五夜のあとの数日間……いざよい、たちまち、いまち、ねまち……のくだりが、なんとも言えず好きです。秋の澄んだ空に月が出るのを、ただ、ぼーっと待っている、という情景が浮かぶからです。

いまの私たちは、月の出をぼーっと待つなんてことを、しませんよね。それどころか、「特になにもしない時間」が、とんでもなく少ない、あるいは、まったくないような気がします。

けれど、「月がきれいだから散歩しよっか」とか、「月がきれいだからベランダに出て一杯だけやろうか」、なんていう時には、得も言われぬ安らぎを感じます。安らぎ=幸せ、と言ってもいいのではないか、と思うほど、安らぎは尊いものです。

安らぎや平穏がもっとも尊い状態である、という概念は、神社で神職が奏上する「祝詞(のりと)」にも表れています。

祝詞というのは、神様を言祝(ことほ)ぎ、祈願を述べることで、「やまとことば」で書かれています。

そして、どんな種類の祝詞にも、

「平らけく安らけく聞し召し(たいらけくやすらけくきこしめし)」

「穏ひに守り給ひ(おだひにまもりたまひ)」

といった、安らぎを願うフレーズが、かならずと言っていいほど入っているのです。

(つづく)

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていることの記事をもっと読む

神様と暮らす12カ月 運のいい人が四季折々にやっていること

古(いにしえ)より、「生活の知恵」は、「運気アップの方法」そのものでした。季節の花を愛でる、旬を美味しくいただく、しきたりを大事にする……など、五感をしっかり開いて、毎月を楽しく&雅(みやび)に迎えれば、いつの間にか好運体質に!

* * *

神主さん直伝。「一日でも幸せな日々を続ける」ための、12カ月のはなし。

- バックナンバー

-

- 年末年始は、もともと人が持っている「五感...

- 冬至の日は「アレ」をしたら運気があがる!...

- 12月13日に神様を迎える準備はできてる...

- 神様は“清潔好き”。12月、くしやブラシ...

- 日本食が美しいのは「神様映え」が底にある...

- 神々がしていることを真似すると、運が開く...

- 七五三や厄払いのときに言われる「数え年」...

- 「神無月」は、出雲地方でのみ「神在月」と...

- 「神無月」と言いながら神様を祀るお祭りが...

- 「陽」と「陰」が分け合って同居する「秋な...

- 「もみじ」と「かえで」何がどう違う?言葉...

- 茶道で、お茶碗をまわしてから飲むのはなぜ...

- 秋のお祭りで多く奉納される「湯立神楽」の...

- 丁寧な暮らしは、まず身のまわりの「音」「...

- ”虫の声”を、日本人は「言語を処理する左...

- スサノオやアマテラスは有名ですが、「ツク...

- 毎日の月の満ち欠けを意識すると生活が変わ...

- 9月9日の重陽の節句の魔除け。何を飾ると...

- 菊は、松尾芭蕉のお気に入りの「食材」だっ...

- 清少納言も紫式部もやっていた、菊の花を使...

- もっと見る