神頼みマネジメント

日本人は無宗教といわれるが、崇拝しないというだけで困ったときは神頼みだ。震災や水害、新型ウイルスによるパンデミックなど、自分たちの力ではどうにもならないことが多いためか、この資本主義社会においても、まだまだ神頼みで乗り越えようとする企業は多いようである。

たとえばJR。

朝日新聞(2025年1月10)の記事によると、JR中央・総武線の各駅停車を担当する運転士約220人が所属する「中野統括センター中野南乗務ユニット」、通称「中電」において、原因不明の体調不良によるオーバーランなどが多発。過去3年間で、乗務中断が43件発生したという。これは、ほかの線区と比べると突出して多い数字だ。体調不良の原因もわからないことから、「中電病」と呼ばれ騒ぎになった。

『情報ライブ ミヤネ屋』(2025年1月17日放送)によると、運転士たちはこぞって、「記憶が曖昧」「意識が朦朧とした」「速度の感覚が鈍くなった」と不可解な証言をしており、この状況を目撃した社員からは「魂が抜けた人形のようだった。目の焦点が合っていなかった」という話も出ているらしい。

こうした事態に、「飲み水に睡眠成分が混入しているのでは?」と不安視する声もあがり、水質検査や空気成分の測定もおこなわれたが異常は見当たらなかった。

となれば、目に見えない存在を疑うのも無理はない。同年8月、神主を呼んで安全祈願が行われたが、御祈祷の効果もむなしく、その後もオーバーランは続いたという。

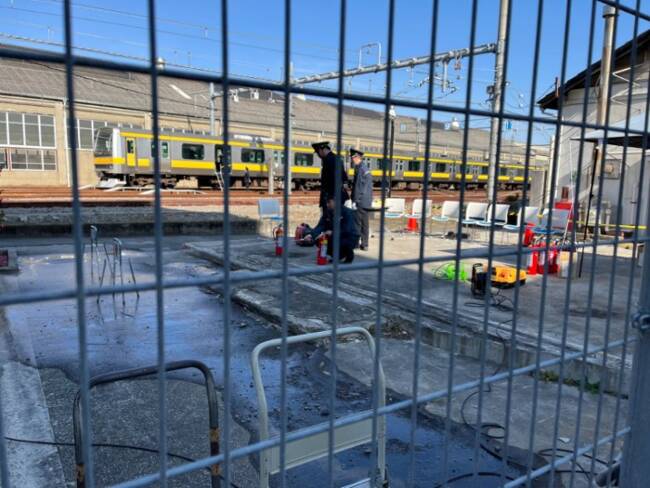

この「中電」は、中野駅近くにあることもあり、私もたまに通る場所だ。道に面して車庫があるので、新人が訓練をしている声がよく聞こえてくる。いつぞやは、電線に引っかかったビニール袋を除去棒で取る練習をしている姿を見たこともあった。

ゆえに、この「中電病」がニュースで取り上げられたときは、駅員さんたちは大丈夫なのかと酷く心配したものだが、一見して慌てふためくような様子は見られなかった。「みんな冷静に」とお達しが出ていたのかもしれない。

結局、この「中電病」は、原因不明のまま2024年10月以降にパタリとなくなったという。それも含めて奇妙である。たとえ終息したとしても、駅員さんたちにモヤモヤが残るのではないか。

ひとつ、私には気になることがあった。それは、「中電」の敷地内にある、私が「祠」と呼んでいる存在だ。

写真がそれである。

何人かの人に写真を見せたところ、「これは祠じゃない」と言われたが、思わず手を合わせたくなるフォルムをしていることは否定できないはずだ。うっかり神が宿ってもおかしくはない。

私は前を通るたびに、「これは祠を意識したのか、していないのか」と考えてしまうので、十分に祠の役割をしているといってもいいように思う。「中電病」と、なにか関係があるような気がしてならない。

神頼みをしているのは、JRだけではない。

今年8月には、倉吉市越殿町のJAが、発足以来はじめて「雨乞い」の神事をおこなった。なんでも7月の降水量が平年の10%ほどと低く、水稲への影響が懸念されたため、「北条砂丘太鼓」の演奏と、玉串をささげる「雨乞い」に踏み切ったのだとか。JAの常務は、「夕立でもいいので天に頼むしかない状況」と切実な思いを語っている。(「日本海新聞」2025年8月1日)

ここで、「今までやってこなかったのか!」という突っ込みは無用である。日本にはさまざまな神事があるが、残っているものはどれも形ばかりだ。

中野区で行われている「中野駅前大盆踊り大会」に至っては、「盆ジョヴィ」と称して、DJが流すロックやポップスにあわせて盆踊りをする音楽フェスと化している。LEDライトを光らせ、ヘリウムガスで空に飛ばす「スカイランタン」も人気だ。精霊が乗ったナスやキュウリも、いずれ電動式となって街を走りまわることだろう。

こうした現代における神事のポップ化に比べると、「雨が降ってもらわないと困る」という本気の神頼みこそ、あるべき姿である。

こうした神頼みは人間の本能なのか、放っておくと人々は好き勝手に神様を祀るようだ。

うちの近所にある祠では、地域の人々から愛されすぎたためか、バリエーションに富んだお供えものがされている。ある日は「混ぜごはんの素」と、ヴィーガンに人気の健康食品「フラックスシード」が置いてあった。さすがに神も困るのではないか?

人は、よくわからないことに関しては、とりあえず教科書通りに従う傾向があるものだが、これだけ自己流が多いと、みな己の「神頼み」には自信があるのかもしれない。

思い起こすと、私が中学生のころは、神社へお参りに行くと、周囲の人間がパンパンと手を叩いて目を瞑った隙に、くるりと反転して立ち、拝まれる側に回るということをよくやっていた。

米国のポップスター、レディー・ガガは、クラスメイトの多くが「将来はGoogleで働きたい」と言っているなか、1人だけ「私はGoogleに検索される人になりたいわ」と言っていたらしいが、中学生だった私も、みんなが「神に拝む」なか、1人だけ「私は拝まれる側になりたい」と思っていたのである。

そもそも、インベ一族の祖先は、アマノフトダマノミコト(天太玉命)だ。日本神話において、アマテラスオオミカミ(天照大神)が天岩戸に隠れて世界が闇に包まれるという、かの有名な事件を起こしたとき、引っ張りだすために活躍した神の1人である。

アメノウズメノミコト(天鈿女命)が半裸で踊り、神々が爆笑するという芝居を打った。楽しそうな様子が気になって、そっと顔を出したアマテラスに鏡を見せ、鏡に映る自らの美しさに驚き岩戸から出た瞬間、岩戸の入口にしめ縄を張って2度と戻れないようにしたのがフトダマノミコトである。

このフトダマノミコトを祖神とする忌部(インベ)氏は、宮中に仕える神事のプロフェッショナルだったが、次第に政治力を失い、平安時代になると宮中を追われ、日本全国に散らばり、その歴史は闇に葬られた。

同時期、「忌」よりも印象のよい「斎」の字が使われるようになり、現在の斎部(インベ)姓となったのである。つまり英語にすると、セレモニーマスターだ。

先日、被写体の女性から、「インベさんには、撮影を通してセレモニーをしてもらった気分」と言われ、ハッとした。彼女は20年以上、摂食障害を患っていたが、被写体希望で私と会ったその日から過食嘔吐がピタリと止まったらしく、その流れで撮影をしたのである。

私は長らく写真家として活動しているが、写真を撮っているという感覚はなく、またノンフィクション作家として事件取材をしてきたが、ノンフィクションとは微妙に違うジャンルな気がしてならなかった。どれもしっくりこないと思っていたが、ひょっとするとセレモニーマスターこそが、私の仕事を表す言葉なのかもしれない。

それが、人間

写真家・ノンフィクション作家のインベカヲリ★さんの新連載『それが、人間』がスタートします。大小様々なニュースや身近な出来事、現象から、「なぜ」を考察。